【最新】アルコールチェック義務化とは?実施方法や罰則などを解説

>【重要】運送業のアルコールチェック(点呼)についてはこちら<

2022年に道路交通法が改正され、一定台数以上の白ナンバーの社用車を使用している企業に対して、アルコールチェックが義務化されました。また、2023年12月からはアルコールチェックの際に検知器を使用することも義務付けられました。

しかしながら、

- 行政機関のWebサイトを見たけれど理解が難しい

- 自社がアルコールチェック義務化の対象かわからない

- 現在のアルコールチェックの方法で法律を遵守できているか不安

- アルコールチェックの業務負担に悩んでいる

など、対応を始めたばかりで疑問や悩みを抱えている方も多いかと思います。

そこで本記事では、アルコールチェック義務化の「内容とスケジュール」、「対象企業の条件」を踏まえ、具体的な「実施方法」、アルコールチェックを怠った場合の「罰則」などについて解説します。また、義務化に伴い増加した業務負担を軽減するツールも紹介していますので、ぜひ自社の運用体制づくりの参考にしてください。

執筆者:Bqey(ビーキー)編集部

Bqey編集部は、企業の車両管理に精通したチームです。運営元は、国内外の自動車メーカーに部品を供給するサプライヤーである株式会社東海理化の新事業部門。製造現場で培った技術と知見を活かし、効率的な車両管理を支援するシステムを開発・提供しています。記事では、安全運転や車両運用に役立つ情報をわかりやすく発信しています。

5分でわかる

「アルコールチェック義務化」完全ガイド

2023年12月1日から検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。「義務化対応」について、押さえるべきポイントをわかりやすく解説した資料を用意しました。

【資料で分かること】

- 義務化の経緯やスケジュール

- 義務化の対象となる企業

- 対応を怠った場合の罰則

- 会社として対応すべき事項

アルコールチェック義務化を正しく理解するために、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認下さい。

警察庁発表まとめ!アルコールチェック義務化を時系列で解説

アルコールチェック義務化とは

そもそも、アルコールチェックとは?

アルコールチェックとは、運転前後にドライバーが飲酒していないことを確認するための取り組みです。主に、アルコール検知器に息を吹きかけ、表示された数値から飲酒の有無や酒気帯びの状態を確認します。

現在は、道路交通法施行規則の改正により企業に実施が義務づけられており、社用車を使う企業の安全管理に欠かせない対策となっています。

アルコールチェック義務化とは、2022年4月の道路交通法改正により、それまで対象外だった「白ナンバー」の社用車や営業車を一定台数以上使用している企業に対し、運転前後のアルコールチェック実施を義務付けたものを指します。

アルコールチェック義務化によってやらなくてはいけなくなったことをまとめたチェックリストをご用意しました。

『弁護士監修|法令遵守チェックリスト(アルコールチェック義務化編)』をぜひご確認ください。

運送事業者には以前から義務付けられていた

一方で、「緑ナンバー」や「黒ナンバー」の車については、旅客自動車運送事業運輸規則および貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づき、すでに2011年からアルコールチェックが義務化されていました。

今回義務化された「白ナンバー」と、従来から対象だった「緑ナンバー」「黒ナンバー」の違いは以下のとおりです。

- 緑ナンバー:「有償」で人や荷物を目的地に運ぶ、トラックやバス、タクシーなどの事業用自動車

-

黒ナンバー:「有償」で荷物を目的地に運ぶ事業用軽自動車

- 白ナンバー:「無償」で自社の人や荷物を運ぶ、事業用自動車以外の車

義務化の内容とスケジュール

アルコールチェック義務化は、いつからどのような内容で施行されたのでしょうか。義務化に至った背景と合わせておさらいしましょう。

義務化に至った背景

白ナンバー車両に対するアルコールチェック義務化の背景には、過去に発生した重大な交通事故があります。

令和3年6月28日、千葉県八街市で、飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に突っ込み、2人が死亡、3人が大けがを負いました。

事故後、運転者の呼気からは基準値を上回るアルコールが検出されましたが、運転者が乗っていたのは、当時アルコールチェックが義務付けられていなかった白ナンバーのトラックでした。

この事故を受け、白ナンバー車両に対する飲酒運転防止対策の強化を目的として道路交通法施行規則が改正され、2022年4月と2023年12月の二段階にわたり安全運転管理者による運転前後のアルコールチェックの実施および記録の保存が義務化されました。

飲酒運転の基準や罰則については、以下の記事も参考にしてください。

参考記事:飲酒運転の罰則と行政処分|酒気帯びの基準や違反点数も詳しく解説

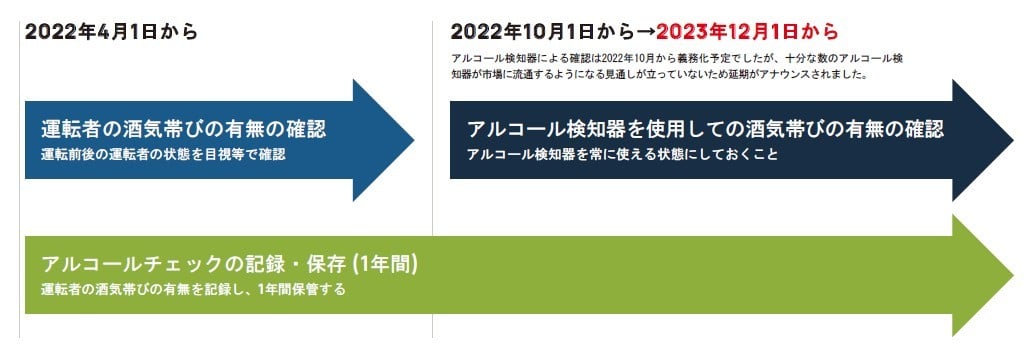

2022年4月に施行された内容(第一段階)

飲酒運転による交通事故を今まで以上に厳格に防止するために、まずは運転前と運転後の計2回、ドライバーに対してアルコールチェックを実施し、その記録を管理することが義務化されました。

ただし、第一段階では、アルコールチェックの際にアルコールチェッカー(アルコール検知器)を用いることまでは義務化されず、「目視等」で実施すればよいとされていました。

2022年4月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無の確認をすること

- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

2023年12月に施行された内容 (第二段階)

第二段階では、さらに厳格なアルコールチェックの実施が必要となりました。第一段階では「目視等」での実施に留められていましたが、第二段階では「アルコールチェッカー」を用いたアルコールチェックが義務付けられました。

また、アルコールチェッカーは定期的に点検を行い、いつでも正確に測定できる状態にしておくことも義務化の内容に含まれています。

アルコールチェッカーの使用について、当初は2022年10月1日から義務化される予定でしたが、アルコールチェッカーの供給不足等を踏まえて延期となっていました。

(参照:警察庁の発表文書)

※現在は公開終了しています

その後、安全運転管理者へのアンケートやアルコールチェッカー製造業界からの意見等により、アルコールチェッカーの供給状況は改善傾向にあると認められ、飲酒運転防止を図るためには早期にアルコールチェッカーを導入することが望ましいとの見方から、2023年12月1日に義務化開始となりました。

2023年12月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを用いておこなうこと

- アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

なお、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、、”呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器”を指しており、これを満たしたアルコールチェッカーであれば問題なく使用できます。

二段階にわたるアルコールチェック義務化の内容を図でまとめると以下のとおりです。

「アルコールチェック義務化についてまとまった資料が欲しい」「義務化のおさらいをしたい」といった方は、『5分でわかる!アルコールチェック義務化のすべて』をぜひご覧ください。

義務化の対象となる事業所

アルコールチェック義務化の対象となるのは、一定の条件を満たした企業や事業所です。

アルコールチェックは安全運転管理者の業務として位置づけられているため、安全運転管理者の選任対象となる条件に当てはまれば、アルコールチェックも義務付けられることになります。

業種に関わらず、自動車の使用の本拠ごと、つまり事業所や営業所ごとに以下の条件を満たしていれば、安全運転管理者の選任およびアルコールチェック義務化の対象となります。

- 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している

- その他の自家用自動車を5台以上使用している

※ 大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算

(道路交通法施行規則第9条の8)

自家用自動車と言うと、プライベートで使用するマイカーを思い浮かべる方も多いかと思いますが、法律上では白ナンバーの社用車や営業車も含まれるため、注意してください。

こんな車両も台数の算定に含まれる

例えば、幼稚園バスやスクールバス、ホテルの送迎車などの大人数が乗れるような車を1台でも所有している場合や、メーカーの営業部門や建設業など車を運転する機会があり社用車を5台以上所有している場合などが対象となります。

しかし、通勤用のマイカーやリース車両など、台数の算定に含まれるのかがわかりにくい車両もあるかと思います。

以下の記事では、義務化の対象となるのか判断に迷うケースを取り上げて具体的に説明しています。自社が該当するのかよくわからない、という方はぜひ参考にしてください。

「自社も義務化の対象だった…!」と気づいた方へ。

『アルコールチェック義務化の対応成功事例6選』では、他社が直面した課題と、その解決方法を具体的に紹介しています。

ぜひ自社の対応に役立ててください。

そもそも、安全運転管理者制度とは

ここで、安全運転管理者制度について改めて確認しておきましょう。安全運転管理者制度とは、自動車の使用者である企業や事業所の代表者に対して、先ほどの条件を満たす事業所ごとに「安全運転管理者」や「副安全運転管理者」を選任しなければならないと定めた制度です。

その目的は、安全運転管理者等が運転者の教育・訓練や運転状況のモニタリング、安全対策を実施し、安全運転の推進や交通事故の防止を強化することです。

安全運転管理者の業務にアルコールチェックが追加された

法改正により安全運転管理者の業務内容にアルコールチェックが追加されたことで、安全運転管理者を選任している事業所ではアルコールチェックを実施しなければならなくなりました。安全運転管理者の具体的な業務内容は以下の9つです。

- 運転者の状況把握

- 運行計画の作成

- 交替要員の配置

- 異常気象時等等の安全確保の措置

- 安全運転の指示

- 運転前後の酒気帯び確認 ※法改正で追加

- 酒気帯び確認の記録・保存 ※法改正で追加

- 運転日誌の記録

- 運転者に対する指導

選任義務や罰則、業務内容等について、イラストを用いてわかりやすくまとめた『安全運転管理者まるわかりガイド』も用意していますので、ぜひ参考にしてください。

また、「これさえできていれば安全運転管理者の業務はばっちり!」といえる『弁護士監修|法令遵守チェックリスト(安全運転管理者編)』もぜひご活用ください。

対象の事業所が対応すべき3つのこと

①安全運転管理者の選任

アルコールチェックは、原則として安全運転管理者が実施しなくてはなりません。アルコールチェック義務化の対象となる企業は、安全運転管理者の選任が必須になるので、まだ安全運転管理者を選任していない場合は、選任や届出等を早急に進めなくてはなりません。

安全運転管理者に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

安全運転管理者に必要な資格を解説|届出方法や罰則も紹介

安全運転管理者の届出ハウツー!電子申請や必要書類のリンクも掲載

安全運転管理者の罰則と法令遵守のポイント|業務内容とリスクを徹底解説

安全運転管理者をすでに選任している場合は、新たな業務としてアルコールチェックが追加されたので、業務フローを再確認するとともに、アルコールチェック実施を徹底する仕組みを作る必要があります。

企業によっては、副安全運転管理者の選任も必要

使用する自動車の台数が20台を超える場合は、20台ごとに1人、副安全運転管理者を選任しなければなりません。

副安全運転管理者は主に安全運転管理者の業務のサポートを行います。安全運転管理者の不在時に、ドライバーのアルコールチェックに立ち合うことなども考えられます。

副安全運転管理者については以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

②アルコールチェッカーの手配とメンテナンス

アルコールチェックを実施するためには、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを手配する必要があります。

国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、”呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器”とされています。

参考:『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案』等について.pdf (npsc.go.jp)

言い換えると、アルコールチェッカーを選ぶ時のポイントは以下のとおりです。

- 音、色、数値等で呼気から酒気帯びの有無が確認できる

- 正しく測定ができれば、メーカーや形は問わない

現在は各メーカーからいろんな種類のアルコールチェッカーが販売されており、価格や精度、形状なども様々です。社内でのアルコールチェックの運用方法を想定した上で、自社にとって使いやすいアルコールチェッカーを選ぶことが大切です。

参考記事:【2025】おすすめの業務用アルコールチェッカー8選|選び方も紹介

また、アルコールチェッカーには耐用年数や使用上限が設けられています。常時有効に保持し、いつでも正確に測定できる環境を整備しておくためには、点検やメンテナンスを行うことも重要です。

③記録・保存体制の構築

法律では、アルコールチェックを実施するだけでなく、結果を記録して1年間保存することも義務付けられています。

そのためには、記録簿を用意し、1年間保存できる体制を整える必要があります。記録簿の形式は紙でもデータでも構いません。紙の場合はファイルや保管庫を準備し、データの場合は適切な格納場所に専用フォルダを作成しておきましょう。

記録簿に記載しなければならない具体的な項目については、アルコールチェック実施の3ステップで紹介します。

アルコールチェック記録簿のひな形は、以下のリンクから無料でダウンロードできます。ぜひ活用してください。

【Excel】アルコールチェック記録簿テンプレート「やるべきこと」はわかっていても、確実な運用には手間と注意が必要です。

社用車管理システムBqey(ビーキー)なら、コンプライアンスを守りながら現場負担を大幅に削減できます。

運用を見直したい方は 『Bqeyサービス紹介資料』 をぜひご覧ください。

アルコールチェッカーの選び方

アルコールチェックを始めるためには、まずアルコールチェッカーを準備しなければなりません。しかしながら、市販されている膨大な種類のアルコールチェッカーの中からどれを選べばよいのかわからないという方も多いかと思います。

ここでは、アルコールチェッカーを選ぶ際にポイントとなる4つの観点をお伝えします。自社に適したタイプ、精度、機能性を考慮することで、より効果的に活用することができます。

①使いやすさで選ぶ

日常的に使用する場合、スムーズに測定できるかどうかが重要なポイントです。簡単な操作性や持ち運びの利便性、給電方式などに注目し、自社にとって使いやすいものを選びましょう。

測定のスムーズさ

測定時間が短いものや測定終了の合図があるものは、操作が簡便でスムーズに使用できます。毎回の測定が短時間で完了するため、忙しくてもストレスなくチェックが可能です。

エラーの起きにくさ

ストロー式やマウスピース式であれば、周囲の空気や風などによるエラーが起きにくく、スムーズに測定できます。特に複数人で使用する場合や、屋外での使用が想定される場合には、環境による影響が少ないものがおすすめです。

据置型か携帯型か

事務所で使用する機会が多い場合は据置型を、外出先で使用する機会が多い場合は携帯型を選ぶとよいでしょう。

たとえば、普段は据置型で測定し、出張や直行直帰の予定がある従業員に持たせるために携帯型もいくつか用意しておくなど、使用する場面に応じて使い分けることが重要です。

給電方式

携帯型アルコールチェッカーの給電方式は、大きく分けて充電式と電池式の2種類があります。充電式は電池を使用しないため、交換の手間やコストを削減できる点がメリットです。しかし、充電切れに気づかない場合、使用したいときに使えない可能性があります。

一方、電池式は出先で電池が切れても容易に入手できるため、充電環境がない場合でも使用可能であることが利点です。

どちらのタイプでも、電池残量が少ないと測定精度に影響することがあるため、注意してください。なお、据置型の多くは電源プラグをコンセントに挿して使用します。

②使用上限回数で選ぶ

アルコールチェッカーには使用できる上限回数が定められており、この回数を超えると正しく測定できないため、本体やセンサーの交換が必要となります。この回数は機種により異なりますが、携帯型では1,000回~10,000回、据置型では数万回程度が一般的です。

毎日使用する場合や、一台を複数人で使用する場合には、上限回数が多いものを選ぶと便利です。

なお、アルコールチェッカーの交換時期は、使用上限回数だけでなく使用期限にも依存しますので、必ずご確認ください。

③測定の精度で選ぶ

アルコールチェッカーを選ぶ上で、特に重要なポイントは測定精度です。「半導体式ガスセンサー」と「電気化学式(燃料電池式)センサー」では、アルコール検知の仕組みの違いから、測定精度が異なります。

- 半導体式

手軽で比較的リーズナブルですが、温度や湿度に影響を受けやすく、精度がやや劣る場合があります。定期的なメンテナンスが必要です。

- 電気化学式

精度が高く環境変化に強いため、業務用や厳密な測定が必要な場合に適しています。価格はやや高いものの、長期的に安定した測定が可能です。

また、アルコール検知器協議会が提供する「認定機器一覧」に掲載されている製品は、一定の精度基準を満たしているため、信頼性のある機器を選ぶ際の参考になります。

④機能性で選ぶ

単にアルコール濃度を測定するだけではなく、測定データを本体に保存したり、スマートフォンと連携したりすることで、効率よく記録管理ができるものもあります。

中には、なりすまし防止のために、測定時に自動で写真を撮影する機能を搭載されたものもあり、本人確認が必要な場面や、厳密な管理が求められる職場ではとても便利です。

こうした機能が搭載されていることで、従来よりも正確で信頼性の高い管理が実現します。

以下の記事では、アルコールチェッカーの種類やおすすめ商品などについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

アルコールチェック実施の3ステップ

ここからは、実際にアルコールチェックを実施する際の手順を3ステップで紹介していきます。やるべきことをしっかり押さえて、法令遵守の体制を整えましょう。

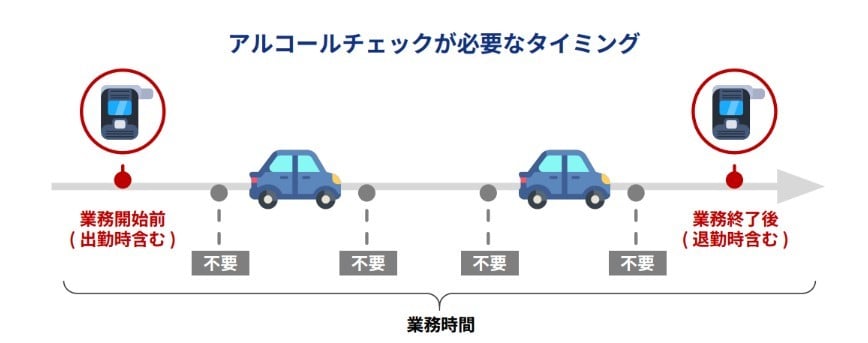

ステップ1. 運転前後にアルコールチェッカーを用いて確認

運転前後に安全運転管理者が立ち合い、目視等でドライバーが酒気を帯びていないか確認するほか、アルコールチェッカーを用いて呼気中のアルコール濃度を測定します。

運転前にアルコールチェックを行う目的は、これから業務で運転する人が酒気帯びや酒酔いの状態でないことを確認するためです。また、運転後にもチェックすることで、業務中に飲酒がなかったかどうかを確認します。

ステップ2. 確認内容を記録

目視等およびアルコールチェッカーを用いて酒気帯び確認を実施した内容を記録します。具体的には、以下の8項目について記録する必要があります。

- 確認者名

- 運転者名

- 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

- 確認の日時

- 確認の方法

・アルコール検知器の使用を記載(2023年12月より使用が義務化)

・対面でない場合はビデオ通話などの具体的な確認方法を記載 - 酒気帯びの有無

- 指示事項

- その他必要な事項

Excel形式の記録簿を運用する際の記載例を以下に掲載していますので、参考にしてください。

この記録簿のひな形は、こちらのリンクから無料でダウンロードできます。ステップ3. 記録を1年間保存

記録内容を確認し、記入漏れや誤字脱字といった不備がないかチェックします。問題なければ、月ごとなど管理しやすい単位でファイリングし、1年間保存します。

保存形式は紙とデータのどちらでも構いません。

これらの3ステップに加えて、アルコールチェッカーを常時有効に保つために必要な点検やメンテナンスも忘れずに行いましょう。

酒気帯びの罰則対象となる数値とは

アルコールチェッカーが体内のアルコールを検知した場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。ここでは、酒気帯び運転の罰則対象となる数値について解説します。

0.15 mg/L以上で酒気帯び運転の罰則が科される

酒気帯び運転の罰則対象となる数値について、道路交通法施行令では以下のように定められています。

(アルコールの程度)

”第四十四条の三 法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。”

(引用:道路交通法施行令)

わかりやすく言い換えると、道路交通法の第百十七条の二の二第一項第三号において、酒気帯び運転等が禁止されており、罰則対象となる具体的な数値については政令で定められています。その政令で定められた数値が、血液の場合0.3 mg/mLまたは呼気の場合0.15 mg/Lということです。

つまり、アルコールチェックでこれらの数値を上回ったにも関わらず運転をしてしまった場合は、酒気帯び運転の罰則を科されることになります。

酒気帯び運転の罰則対象にはならないが、0より大きい値が検出された場合

0.15 mg/Lよりも小さいが0ではなかった場合、どうすればよいのでしょうか。

直前に飲食・喫煙したり、アルコールを含む洗口液を使用した場合は、アルコールチェッカーが誤検知を起こす場合があります。心当たりがある場合は、まずうがいを行い、少し時間をおいてから再測定してみましょう。

それでも0にならない場合は、たとえ酒気帯び運転の罰則対象となる数値未満であったとしても運転することは控えましょう。0にならないということは、体内にアルコールが残っているということであり、交通事故を引き起こすリスクとなります。交通事故は人の命に関わるため、アルコールが完全に抜けるまで待ちましょう。

その際、アルコールチェッカーの数値と合わせて、どのような対応をとったかについても必ず記録を残すようにしてください。

アルコールチェッカーの数値の見方や、飲酒運転による罰則、アルコールが抜けるのに必要な時間については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

参考記事:

アルコールチェッカーの数値の正しい見方とは|酒気帯びの基準値や注意点も解説!

アルコールチェック実施のポイント

ここでは、法令に沿ってアルコールチェックを実施するためのポイントや注意点を紹介します。

業務目的で運転を行う人が対象

アルコールチェックを実施すべき対象者は、業務のために運転を行う人です。

たとえば、営業活動のために社用車を運転して顧客を訪問する場合や、自社商品を配送するためにトラックを運転する場合などに、ドライバーに対してアルコールチェックを実施します。

アルコールチェックの対象者については、以下の記事で解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事: アルコールチェック義務化の対象者は?実施企業の条件や運用方法も解説

運転前後の2回実施する

アルコールチェックを実施するタイミングは、運転前・運転後の計2回です。

なお、必ずしも運転の直前・直後である必要はなく、運転を含む業務の開始前や終了後、出勤時や退勤時でも問題ありません。

安全運転管理者が対面で実施する

アルコールチェックは原則として安全運転管理者が対面で行わなくてはなりません。

アルコールチェッカーを用いて確認した場合であっても、原則として目視での確認を省略することはできません。

他の企業様がどのようにアルコールチェック義務化対応をしているかをアルコールチェック義務化の対応成功事例6選にてまとめていますので、ぜひご覧ください。

安全運転管理者が対応できない場合

アルコールチェックは原則として安全運転管理者が実施します。しかし、安全運転管理者の不在時や確認が困難な場合においては、「副安全運転管理者」やあらかじめ指定した「安全運転管理者の業務を補助する人」が代わりに実施しても問題ありません。

ただし、アルコールチェックの結果で酒気帯びが確認された場合は、必ず安全運転管理者に速やかに報告し、必要な対応等について指示を受けるか、安全運転管理者自らが運転者に対して運行中止の指示等を行う必要があります。

また、代理でアルコールチェックを実施した場合であっても、その責任は安全運転管理者が負うことになります。

(参照:兵庫県警察公式サイト 「安全運転管理者の業務 アルコール検知義務化 Q&A」)

直行直帰など対面で実施できない場合

アルコールチェックは原則対面で実施することとされていますが、実際は直行直帰や出張等で対面での実施が難しい状況もあるかと思います。そのような場合は、「対面に準ずる適宜の方法」で実施すればよいとされています。

警察庁は対面に準ずる適宜の方法として、以下を具体例として挙げています。

- カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法

- 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法

なお、直行直帰時のアルコールチェックの実施方法については、以下の記事で詳しく解説しています。直行直帰であってもアルコールチェックは必ず行わなくてはならないので、合わせてご確認ください。

参考記事:直行直帰のアルコールチェックはどうする?実施方法や効率化の方法も解説

法令に基づいた正しいアルコールチェックの実施ポイントについてご理解いただけたでしょうか。

『弁護士監修|法令遵守チェックリスト(アルコールチェック義務化編)』では、アルコールチェックの運用において必ず実施すべき8つのポイントを、チェックリスト形式でまとめました。

ぜひ、自社の運用方法を照らし合わせてチェックしてみてください。

【重要】運送業のアルコールチェック(点呼)について

2025年5月、国内大手の運送事業者において、乗務前の点呼(アルコールチェック)を一部実施していなかったことが発覚し、国土交通省は同社に対し、運送事業の許可を取り消す方針を明らかにしました。

この事案は、運送業界全体に大きな衝撃を与え、「自社の点呼は本当に適切に行えているか」「うっかりミスでも重大な処分につながるのではないか」と、不安の声も広がっています。

そこで、本章では運送業(緑ナンバー)のアルコールチェックおよび点呼義務について詳しく解説します。

運送業には「点呼」が義務付けられている

緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業者)を保有する運送業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則 第七条において、乗務前・乗務後の点呼(アルコールチェックを含む)を原則として対面で実施することが義務づけられています。

(引用:貨物自動車運送事業輸送安全規則)(点呼等)

第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

一 運転者に対しては、酒気帯びの有無

二 運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

三 道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の実施又はその確認

四 特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置(道路運送車両法第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。)の設定の状況に関する確認(中略)

4 貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

5 貨物自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

一 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者等の氏名

二 点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示

三 点呼の日時

四 点呼の方法

五 その他必要な事項

対面が困難な場合は、一定の要件を満たした上でIT点呼も認められていますが、設備や記録要件などの整備が必要です。

点呼を怠った場合の厳しい行政処分

点呼を適切に実施していない、あるいは記録に不備がある場合には、運送事業者に対して厳しい行政処分が科される可能性があります。具体的には以下のような措置が挙げられます。

- 文書警告・是正指導

- 自動車の使用停止命令

- 事業停止命令

- 許可取消(特に悪質・継続的な違反)

詳しい処分内容や条件等については、国土交通省の行政処分の基準 | 自動車総合安全情報からご確認ください。

最近の事案のように、大手企業であっても「点呼未実施」が理由で許可取消処分が通達されるケースがあり、今後、全国的に監査の目が厳しくなると予想されます。点呼業務の形骸化や記録の虚偽記載は、事業継続のリスクになり得ます。

適切に実施するためのポイント

点呼を確実に実施し、法令順守を徹底するためには、以下のポイントが重要です。

- アルコールチェック(点呼)を実施しないと運転できない仕組みの整備

- 運行管理者に対する教育および実施マニュアルの整備

- 点呼記録のクラウドなどによる一元管理

- 乗務員と管理者が離れていても対応可能なIT点呼体制の導入

- 多忙な状況でも点呼を省略しない組織文化の醸成

システムやツールを導入することで、「うっかりミス」や「記録忘れ」を防止できます。

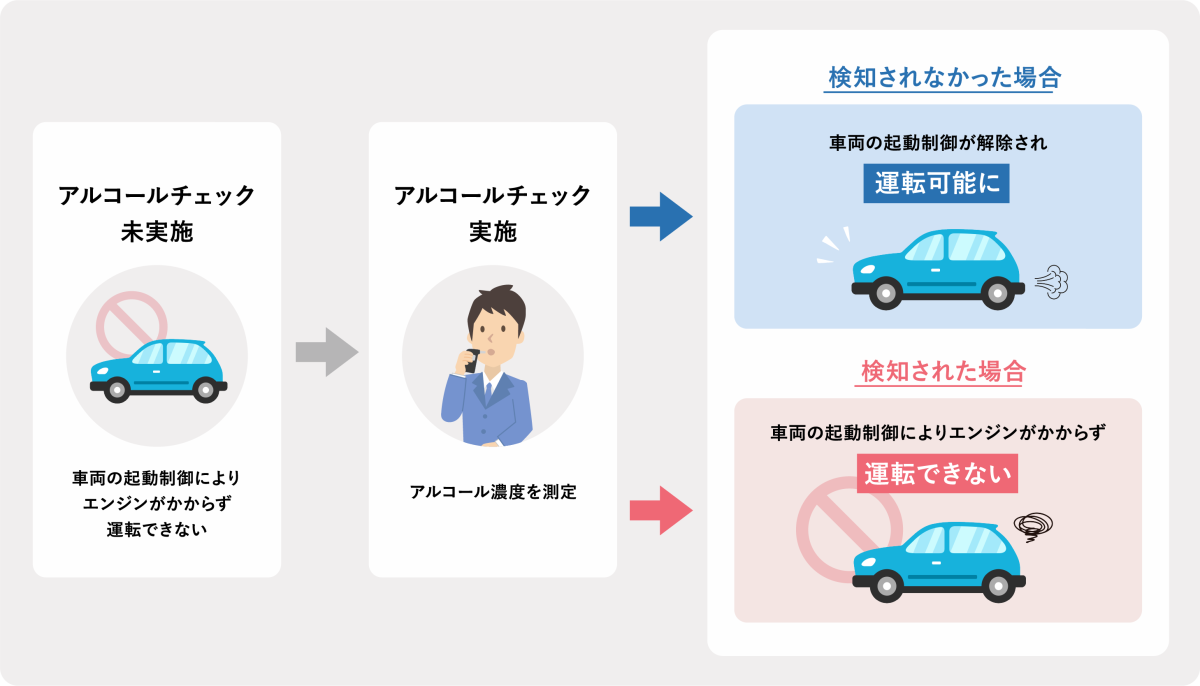

特に、アルコールチェックが未実施の場合や呼気からアルコールが検知された場合に車両のエンジン始動を制限し、物理的に運転を不可能にする「アルコール・インターロック」は、点呼の確実な実施に大いに役立ちます。

導入の流れや提供企業などの詳細は、以下の記事にてご確認ください。

アルコールチェックを怠った場合の罰則

アルコールチェックをうっかり忘れて運転してしまったり、法令どおりの手順で実施しなかったりと、アルコールチェックを怠ってしまった場合に罰則があるのかどうか気になる方も多いかと思います。

安全運転管理者の業務違反に該当

現時点で、アルコールチェックを怠ったことに対する直接的な罰則は設けられていません。しかし、アルコールチェックは安全運転管理者に課された重要な業務であるため、適切に実施しないと安全運転管理者の業務違反に該当します。

公安委員会により業務怠慢とみなされた場合は、是正措置命令や安全運転管理者の解任命令が下される可能性もあり、これに従わなかった場合は罰則が科されます。

安全運転管理者に関する罰則については以下の記事をご覧ください。

参考記事:安全運転管理者の罰則と法令遵守のポイント|業務内容とリスクを徹底解説

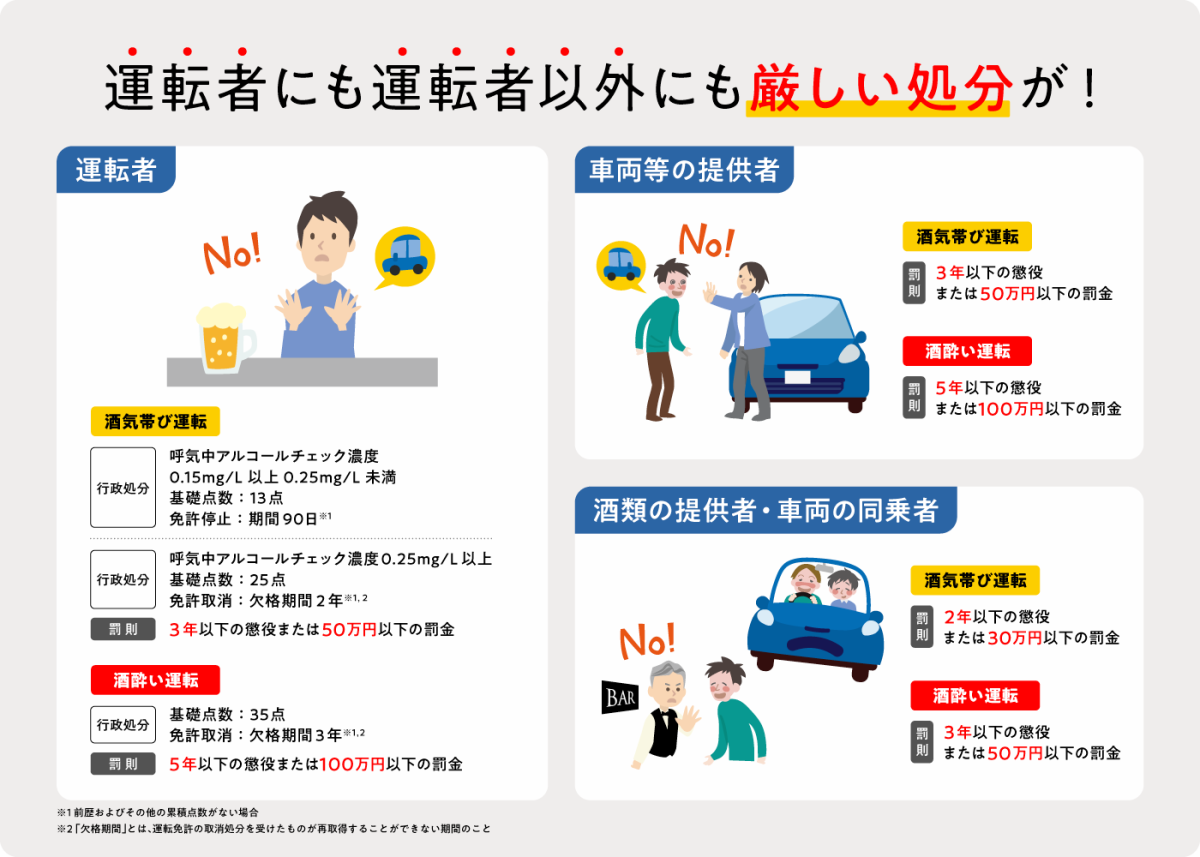

飲酒運転に該当する場合の罰則

アルコールチェックを怠ると、従業員の飲酒運転を見逃してしまう可能性があります。飲酒運転をしたドライバーには、以下のような厳しい行政処分と罰則が科されます。

酒気帯び運転の場合

- 行政処分

基礎点数:13点

免許停止:期間90日※1

アルコール基準値が0.25 mg/L以上の場合

基礎点数:25点

免許取消:欠格期間2年※1, 2

- 罰則

酒酔い運転の場合

- 行政処分

免許取消:欠格期間3年※1, 2

- 罰則

(※1)前歴およびその他の累積点数がない場合

(※2)「欠格期間」とは、運転免許の取消し処分を受けたものが再取得することができない期間のこと

さらに、業務中に飲酒運転が発覚した場合には、車両提供者である企業に対しても、以下のとおりドライバーと同等の罰則が科されます。

≪車両等の提供者≫

- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

- 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

従業員が飲酒運転を行ったり、それにより交通事故を起こしたりすると、企業にも大きな影響を及ぼします。以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご確認ください。

参考記事:飲酒運転における会社のリスクと責任|従業員の処分や対策も解説

また、罰則の対象になるのはドライバー本人と車両の提供者だけでなく、酒類を提供した人や一緒に車に乗っていた人も、罰則の対象になります。具体的には、以下のような罰則が科されます。

≪酒類の提供者・車両の同乗者≫

- 酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

- 酒酔い運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

なお、酒酔い運転と酒気帯び運転の違いや、アルコールチェック義務化の罰則については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご確認ください。

アルコールチェック7つのFAQ

ここまでアルコールチェックの具体的な実施方法について解説してきましたが、実際に自社で運用するにあたり、疑問点をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

アルコールチェックに関してよくある質問とその回答を以下にてご紹介します。ぜひ参考にしてください。

Q1. アルコールチェッカーを使用していても対面確認は必要?

アルコールチェッカーを使用してアルコールチェックを実施した場合でも、安全運転管理者等による対面確認は必要です。また、車両管理システム等でアルコールチェック記録をしている場合や、アルコールが検出された場合にエンジンがかからないようにするシステム等を使用している場合も省略することはできません。

万が一アルコールが検出された際に、迅速かつ適切に対応し、飲酒運転防止を徹底するためにも、必ず目視等による確認を実施してください。確認者は、アルコールチェッカーの数値に頼り過ぎず、ドライバーの顔色や声の調子なども必ず確認するようにしましょう。

Q2. 安全運転管理者の業務を補助する人に資格は必要?

特に資格は必要ありませんが、安全運転管理者の業務内容やその目的を理解している人がふさわしいでしょう。補助者が立ち会った際にドライバーからアルコールが検出された場合には、補助者ではなく安全運転管理者自身が措置を講じることが求められるため、速やかに報告できる体制の構築が重要です。

Q3.早朝深夜や休日出勤で安全運転管理者等による確認が困難な場合はどうすればよい?

警察庁は、アルコールチェックの確認者について業務委託であっても差し支えないと回答しています。もちろん、Q2と同様にアルコール検出時には安全運転管理者が直接対応する必要がありますが、確認業務だけであれば、24時間365日対応している代行サービスなどを利用することも選択肢の一つです。

Q4. アルコールが検出された時はどうすればよい?

運転前の確認でアルコールが検出された場合は、当然ながら運転させることはできません。車を使わずに通勤していた場合は問題ありませんが、車を運転して通勤していた場合は、飲酒運転となるため最寄りの警察署等に通報しなければなりません。

また、運転後の確認で判明した場合は、運転中に飲酒したということになるため、同じく警察署等に通報してください。その際、対応した内容について正確に記録しておきましょう。

Q5. レンタカーでもアルコールチェックは実施しなければならない?

レンタカーであっても、業務上で車を運転する場合はアルコールチェックの対象となります。記録しなければならない項目や保存期間も、事業所で所有している車と同様の扱いとなるため、ナンバー等を確実に記録するようにしましょう。

参考記事:レンタカーでもアルコールチェックは必要?利用シーン別に徹底解説!

Q6. マイカー通勤する場合もアルコールチェックは実施しなければならない?

通勤のみの場合はアルコールチェックの対象外となります。ただし、マイカーで通勤し、日中に業務のために当該車両を運転する場合は、運転前後にアルコールチェックを実施しなければなりません。

また、マイカー通勤中に従業員が交通事故を起こした場合、企業には使用者責任を問われる可能性があります。したがって、法律上でアルコールチェックが義務付けられていなくても、飲酒運転防止や安全運転推進の取り組みは必要です。

Q7. アルコールチェックの記録は役所や警察に提出しなければならない?

現時点でアルコールチェックの記録を提出することは義務付けられていません。ただし、業務において交通事故を起こしてしまった場合に記録の提出を求められる可能性があるため、法律で定められているとおり、1年間は必ず保存するようにしましょう。

アルコールチェック義務化による業務負担

アルコールチェックの義務化は、安全運転を徹底する上で不可欠な一方、安全運転管理者とドライバーの双方に新たな業務負担を生じさせています。具体的にどのような負担が発生するのか、それぞれの立場から解説します。

安全運転管理者の負担

安全運転管理者は、アルコールチェック制度の運用責任者として、多岐にわたる業務を担う必要があります。

チェック業務に関する負担

原則として、運転前後にはドライバーと対面でアルコールチェックの結果を確認し、顔色や呼気のにおい、応答の声の調子などを目視等で確認する必要があるため、業務時間を割かれます。

また、ドライバーが直行直帰する場合や出張先にいる場合には、電話やWeb会議システムなどを用いてチェックを行う必要があり、対面での確認に比べて手間や時間がかかります。なりすましを防ぐ工夫も求められます。

さらに、早朝・深夜・休日などに運転を行うドライバーがいる場合、管理者が自身の勤務時間外に対応しなければならないケースもあります。そのため、副管理者の選任やシフト制の導入など、新たな体制構築が必要になる場合があります。

記録の作成・管理に関する負担

すべてのドライバーから記録を漏れなく回収し、測定結果・確認者・日時・車両番号などの必須項目に不備がないかを一つひとつ確認する作業が発生します。

記録に不備や漏れがあった場合は、ドライバーに修正を依頼したり、提出を忘れているドライバーに督促したりする必要があり、大きな手間となります。

さらに、記録簿は1年間(2025年からは3年間に延長予定)の保管義務があるため、警察などから提出を求められた際に速やかに提示できるよう、整理された状態で保管しておく必要があります。

紙での運用の場合は、記録の回収や記入漏れの見逃しリスクに加え、膨大な書類を保管する物理的スペースの確保やファイリングの手間なども、大きな負担となります。

アルコール検知時の対応に関する負担

アルコールが検知された場合は、当該ドライバーの運転を中止させ、代替ドライバーの手配や急な業務スケジュールの調整が必要となります。

あわせて、就業規則など社内規定に基づき、適切な処分を検討するとともに、なぜアルコールが検知されたのかについて本人から詳しく聴取し、再発防止策や指導・教育を実施する必要があります。

機器管理に関する負担

アルコールチェッカーの適切な管理も、安全運転管理者の重要な業務のひとつです。定期的な校正や更新、メンテナンスの計画・実施に加え、故障時の代替機の準備や、センサーやマウスピースなどの消耗品の発注・在庫管理も必要となるため、細かな業務負担が発生します。

ドライバーの負担

ドライバーは、日々の運転業務において、アルコールチェックという新たなプロセスを組み込む必要があります。

チェック・報告業務に関する負担

運転前後に必ずチェックと報告が義務付けられるため、そのための時間が業務に加わります。特に、直行直帰や出張の場合には、事業所外でチェックを行うために常に検知器を携帯する必要があり、忘れてしまうと業務を開始できないリスクも伴います。

加えて、自宅や出張先から電話や専用アプリなどで管理者に報告する手間や、紙の記録簿に手書きで記入したり、システムに入力したりする作業も発生します。

時間的な負担

アルコールチェック業務は、ドライバーにとって時間的な負担にもなります。始業前にチェックの時間を確保する必要があるため、従来より早めの出社や、常に時間に余裕を持った行動が求められます。

また、飲酒していないにもかかわらず、機器の不調などで誤って陽性反応が出た場合には、再測定に手間や時間がかかり、顧客や訪問先とのアポイントがある際には大きな焦りにつながります。

その他の負担

その他、一つの検知器を複数人で共有している事業所では、朝の出発時などにチェックの順番待ちが発生してスムーズな業務開始の妨げとなったり、検知器の衛生面を気にしたりするなど、日々の業務の中で細かなストレスを感じる場面があります。

業務負担を軽減する3つの方法

アルコールチェックに伴う多岐にわたる業務負担は、進め方を工夫することで軽減することが可能です。ここでは、段階的に3つの方法を紹介します。

①チェック体制とフローを見直し、日々の確認業務を効率化する

まず、チェック業務そのものの流れを最適化し、管理者とドライバー双方にかかる時間的・物理的な手間を削減します。日々の「渋滞」を解消することが、負担軽減の第一歩です。

検知器の設置場所と台数を見直す

朝の出発時など、チェックが集中する時間帯の「順番待ち」は大きなストレスです。検知器を複数台に増やしたり、ドライバーの動線上(例:タイムカードの横、車両の鍵の保管場所など)に設置したりすることで、チェックをスムーズにします。

直行直帰や出張時のチェック方法を標準化する

「誰が、いつ、誰に、どのように報告するか」というルールを具体的に定めてマニュアル化します。例えば、「業務開始15分前に、スマートフォンのビデオ通話で顔と測定結果を見せながら〇〇部の担当者に報告する」のようにフローを固定化することで、ドライバーの迷いや管理者の都度の判断業務をなくします。

管理者の負担を分散させる

安全運転管理者一人に負担が集中しないよう、副管理者や各部署のリーダーなど、代理で確認できる担当者を複数名任命します。早朝・深夜・休日など、管理者の勤務時間外に対応する際のローテーションを組むことで、一人あたりの負担を平準化します。

②対応方法を仕組化し、管理業務と心理的負担を軽減する

次に、チェック後の記録管理と、万が一の事態への対応を仕組化します。これにより、管理業務の手間を省き、トラブル発生時の心理的プレッシャーを和らげます。

紙の記録簿フォーマットを最適化する

項目を必要最小限に絞り、チェックボックス形式にするなど、誰でも直感的に記入できるフォーマットに改良します。また、記入例を掲示することで、記入ミスや確認の手間を削減できます。

おすすめの記録簿フォーマットはこちらから無料でダウンロードいただけます。

↓無料ダウンロード↓

【Excel】アルコールチェック記録簿

記録の回収・保管ルールを定める

ドライバーが提出しやすい場所に専用の回収ボックスを設置したり、部署ごとにまとめて提出してもらったりするなど、回収の手間を省く工夫をします。また、「日付順に綴じる」「月ごとに保管場所を分ける」といったファイリングルールを徹底することで、後から記録を探す際の時間を大幅に短縮できます。

アルコール検知時の対応マニュアルを整備する

陽性反応が出た際の対応フロー(①運転の中止を指示 → ②所属長と安全運転管理者に報告 → ③代替ドライバーの手配 → ④本人から状況をヒアリング)を事前に文書化し、関係者で共有しておきます。いざという時に「どうすればいいか」が決まっているだけで、管理者は冷静に対応でき、混乱を防げます。

③システムやアプリで、すべての負担を抜本的に解決する

上記のような体制・運用の見直しは非常に重要ですが、ヒューマンエラーのリスクや、記録の回収・保管といった根本的な手間は残ります。これらの課題をすべて解決し、業務負担を抜本的に解消する最終手段が「車両管理システム」や「アルコールチェックアプリ」の活用です。

記録・報告業務の工数削減

①と②で改善を目指したフローや記録の手間は、システムを導入することで大幅に解消されます。測定結果は検知器からスマートフォン等を通じて自動で送信・記録されるため、ドライバーの入力時間を短縮し、管理者の確認・転記・保管にかかる手間を省きます。

リアルタイム管理と信頼性の向上

直行直帰や出張先からのチェックも、顔写真付きのデータでリアルタイムに確認できます。これにより、報告の信頼性が担保され、管理者はいつでもどこでも全ドライバーの状況を正確に把握できます。

管理コストの削減と迅速な監査対応

膨大な紙の記録を保管する物理的スペースや、ファイリングにかかる手間や時間を削減できます。また、警察などから提出を求められた際も、ボタン一つで必要なデータを検索・出力でき、迅速な対応が可能です。

まずは自社の状況に合わせて運用体制を見直し、それでも残る課題を解決するために、システムの導入を検討するというステップを踏むことが、最も確実で効果的な効率化への道筋です。

効率化には車両管理システムがおすすめ

先ほども解説したとおり、アルコールチェックに関する業務負担は、体制の整備によってある程度は解消できますが、限界があります。抜本的に解決するためには、アルコールチェックアプリや車両管理システムの導入がおすすめです。ここからは、車両管理システムについて詳しく解説します。

そもそも、車両管理システムとは

車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

具体的には、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。

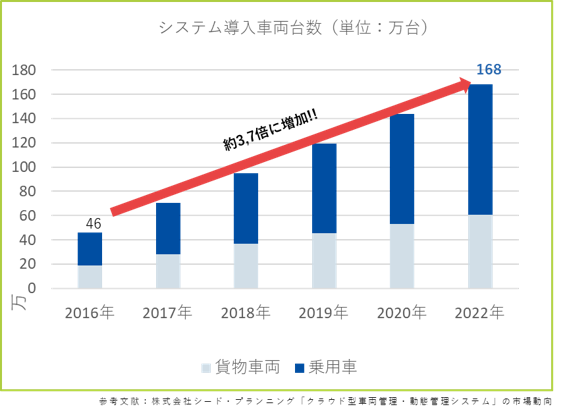

2017年の中型トラックに対するタコグラフ搭載義務化をきっかけに需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。

飲酒運転防止に対する企業の意識も高まるとともに、車両管理システムが注目されるようになりました。また、働き方改革により、労働時間の見直しが図られる中で、社用車管理業務の負担を軽減させるために、車両管理システムを導入する企業も増えました。

なお、車両管理システムについては以下の記事で詳しく解説しています。サービスごとの特徴もまとめているので、ぜひご覧ください。

車両管理システムの8つのメリット

管理者のメリット

管理者にとってのメリットは以下の4つが挙げられます。

- 管理工数の削減

車両予約や鍵の受け渡し、アルコールチェックにかかる時間を短縮したり、記録類をペーパーレス化して一元管理することで、抜け漏れを防止したりすることができ、工数削減につながります。 - 生産性向上

アルコールチェック記録や運転日報のデジタル化など、ドライバーの負担を軽減する機能を備えたシステムを導入すると、ドライバーは本来の業務に集中できる時間が増えるので、生産性の向上が見込まれます。 - 経費削減

デジタルキー機能や動態管理機能、車両稼働状況集計機能などを活用することで、車両の正確な稼働状況を把握し、車両台数の最適化を行うことができます。 - コンプライアンス遵守

交通安全の確保はもちろん、法令違反や交通事故によるイメージダウンや社会的信用を失うことを避けるためにも、企業はアルコールチェックを確実に実施しなければなりません。 車両管理システムは、アルコールチェックの不正防止や、厳格な飲酒運転対策にも有効であり、コンプライアンス遵守をサポートします。

ドライバーのメリット

ドライバーにとってのメリットは以下の4つが挙げられます。

- 利便性の向上

外出先からでも簡単に車両の空き状況が確認でき、その場で予約が完了できるため、利便性が向上します。また、外出先でアルコールチェックを行う場合も、測定結果が自動でクラウド上に保存されるため、管理者にメールやチャットで提出する手間を解消できます。 - 管理者とやり取りする手間を削減

車両管理システムを活用すると、システム上で完結する業務が増え、これまで記録類の提出などで発生していた管理者とのやり取りの負担や手間を軽減することができます。 - 長時間労働の解消

ドライバーにとって負担になりがちなアルコールチェック記録や日報類の作成を自動化・ペーパーレス化することで、作成にかかる手間や時間を削減でき、長時間労働の解消に役立ちます。 - 働きやすさの向上

鍵の返却やアルコールチェック、日報類の提出のために管理部署に赴く必要があるという企業も多いかと思います。 デジタルキー機能や日報類のデジタル化機能が搭載されたシステムを導入すれば、鍵の受け渡しや日報類の対面での提出が不要になるため、直行直帰やテレワークなどの選択肢が広がり、働きやすさの向上をもたらします。

車両管理システムの中には、アルコールチェックの未実施や未記入があるとドライバー本人や管理者に通知され、抜け漏れを防ぐ機能がついているものも多く、アルコールチェック義務化への対応を徹底するのに役立つでしょう。

紙やExcelで運用し始めたものの、実施忘れや記載内容の不備があり悩んでいる・・・という方は、こうしたシステムの機能に頼ってみてもよいかもしれません。

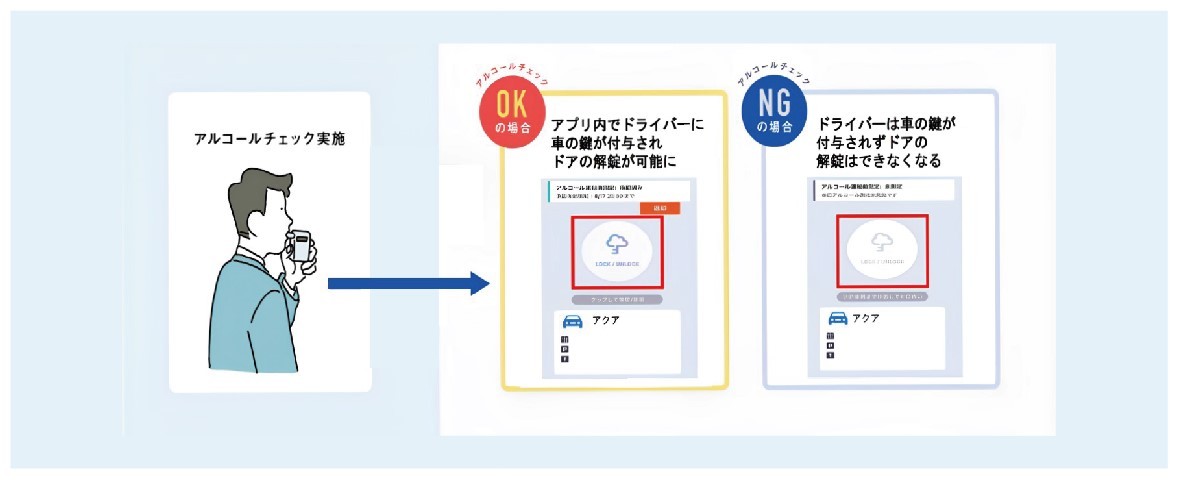

また、アルコールチェックが未実施の場合や、基準値を超えるアルコール量が検出された場合には、車の解錠やエンジンの始動を物理的に制限することで、飲酒運転を防止できるシステムもあります。

運転者の呼気からアルコールを検知した場合に、車両の起動が制御されてエンジンがかからなくなる仕組みは、「アルコール・インターロック」と呼ばれています。以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

システムを用いたアルコールチェックの運用例

車両管理システムを用いてアルコールチェックを実施する場合の流れを、弊社の提供する車両管理システム「Bqey(ビーキー)」を具体例として用いて説明します。

検知器とBluetooth接続することで、測定結果などの情報は自動入力されるため、その他必要な情報を入力します。入力したら登録ボタンを押してアルコールチェック記録の提出完了です。

2.運転後も同様にアルコールチェックを行い、そのままスマホアプリから提出します。

3.提出された記録はすぐに反映され、安全運転管理者はクラウド上で内容を確認することができます。データの保存期間はサービスごとに異なりますが、1〜3年程度、自動で保存されることが多いです。

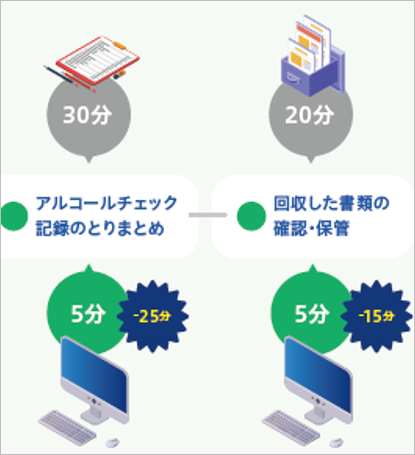

未提出や未記入があった場合には、ドライバーに自動で通知が届くので、管理者のチェックの手間を大幅に省きます。概算にはなりますが、社用車を5~6台と仮定した場合は、アルコールチェック記録のとりまとめにかかる時間が30分から5分程度に、回収した書類の確認・保管にかかる時間が20分から5分程度に削減が見込まれます。

このように、車両管理システムを活用するとアルコールチェックに関して、安全運転管理者・ドライバーの双方にとっての業務負担を軽減することができます。

また、アルコールチェックだけでなく、システム上で車両の予約管理をしたり、運転日報や日常点検等の記録をデータで一元管理したりすることができるなど、車両管理システムには様々な機能があります。

自社に合った車両管理システムの選び方を知りたい方は、『車両管理システムの選び方』をダウンロードしてみてください。自社の抱える課題を整理するためのチェックシートも掲載しているのでぜひ活用してください。

まとめ

今回はアルコールチェック義務化について解説しました。義務化の内容を抜粋すると以下のとおりです。

対象

・「乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している」または「その他の自家用自動車を5台以上使用している」のいずれかに当てはまる企業および事業所

内容

・2022年4月から「目視等によるアルコールチェックの実施」と「アルコールチェックの記録・保存(1年間)」が義務化された

・2023年12月から「アルコールチェッカーを用いたアルコールチェックの実施」と「アルコールチェッカーを常時有効に保持すること」が義務化された

アルコールチェック義務化により、安全運転管理者もドライバーも業務負担が大きくなりました。コンプライアンス遵守のためにアルコールチェックは徹底したいけれど、なるべく業務負担も減らしたい・・・という方は、車両管理システムを活用するのもおすすめです。自社に合ったアルコールチェックの運用方法を確立し、飲酒運転の防止に努めましょう。

「アルコールチェックの運用大変そう...」と思った方へ

義務化対応としてのアルコールチェックの運用は、安全運転管理者にとってもドライバーにとっても負担がかかります。双方の負担を軽減しながら効率的にアルコールチェックを実施する手段として、「車両管理システム」の需要が高まってきています。 車両管理システムを導入すると、以下のようなメリットがあります。

- アルコールチェック記録や日報類をペーパーレス化することで、提出やチェックの手間を軽減できる

- 現在地の取得や写真の添付機能を活用して、アルコールチェックを厳格に行うことができる

車両管理システム「Bqey」はアルコールチェック義務化対応はもちろん、それ以外の車両に関する業務をまとめて効率化できるシステムです。「Bqey」について知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてください。