副安全運転管理者は必要?安全運転管理者との違いや業務内容も解説

安全運転を確保し、交通事故を防止するために、一定台数以上の自動車を使用する企業には安全運転管理者の選任が義務付けられています。

さらに、使用する台数が多い場合、副安全運転管理者を選任している企業もあります。しかしながら、

- 副安全運転管理者は安全運転管理者とどう違うのか

- 副安全運転管理者を選任する必要はあるのか

- 業務内容はどのようなものがあるのか

など、疑問や悩みを持つ方もいらっしゃると思います。

本記事では、副安全運転管理者の「選任義務の対象となる条件」や安全運転管理者との「相違点」、具体的な「業務内容」とそれらの「負担を軽減する方法」についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

執筆者:Bqey(ビーキー)編集部

Bqey編集部は、企業の車両管理に精通したチームです。運営元は、国内外の自動車メーカーに部品を供給するサプライヤーである株式会社東海理化の新事業部門。製造現場で培った技術と知見を活かし、効率的な車両管理を支援するシステムを開発・提供しています。記事では、安全運転や車両運用に役立つ情報をわかりやすく発信しています。

安全運転管理者とは?

業務内容から罰則までこれ一冊でまるわかり!

一定台数以上の社用車を所有している企業は、道路交通法によって「安全運転管理者」や「副安全運転管理者」を選任することが義務付けられています。副安全運転管理者は安全運転管理者の補佐を行うため、同様の業務内容を行うことになります。

【資料でわかること】

- 安全運転管理者とは

- 選任義務や罰則

- 9つの業務内容

- 法定講習の受講義務

安全運転管理者制度について理解を深めるために、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

【速報】アルコールチェック義務化開始!警察庁発表をわかりやすく解説!

副安全運転管理者とは

副安全運転管理者とは、使用する自動車の台数が多い企業や事業所において、安全運転管理者の業務を補佐する役割を担う人のことです。基本的には安全運転管理者と同様の業務を行います。

その選任対象や業務内容について解説する前に、まずは安全運転管理者制度についておさらいしましょう。

自動車の使用者には副安全運転管理者を選任する義務がある

安全運転管理者制度とは、道路交通法第74条の3において、自動車の使用者に対して義務付けられている制度です。

自動車の使用者とは、自動車の使用や運行に関する権限を持つ者のことであり、一般的には企業や事業所の代表者にあたります。

この自動車の使用者に対して、一定台数以上の自動車を使用する事業所ごとに、「安全運転管理者」や「副安全運転管理者」を選任しなければならないと定めたものが、安全運転管理者制度です。

その目的は、「安全運転管理者」や「副安全運転管理者」が運転者の教育・訓練や運転状況のモニタリング、安全対策を実施し、安全運転の推進や交通事故の防止に取り組むことです。

企業が副安全運転管理者を選任すべき3つの理由

企業や事業所が安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなければならない理由は大きく分けて3つあります。

①法令や規則を守るため

テレビや新聞等でも報道されるように、自動車による痛ましい交通事故は、残念ながらなくなることはありません。少しでもそのリスクを下げるため、安全運転に関する法令や規則は年々厳格化しています。

安全運転管理者制度もその取り組みのうちの一つであり、法令に基づいて選任が義務付けられています。

対象となる企業や事業所が選任を怠った場合、罰則が適用されることもあるため、確実に法令遵守することが求められます。

②安全な運転環境を整えるため

一定台数以上の自家用自動車を使用する企業や事業所は、日常業務に自動車の運転が伴います。

交通事故や違反行為は、人命に関わることはもちろん、企業や事業所の評判や信頼性にも大きな影響を与えます。そのため、安全運転管理者や副安全運転管理者が運転状況の監視、安全対策の徹底、運転者への教育等を行い、事故防止や交通安全意識の醸成に取り組むことが重要となります。

③業務の効率化とコスト削減を図るため

安全運転管理者や副安全運転管理者が適切な運行計画を作成することで、効率よく取引先を訪問したり荷物を運送したりできるようになります。また、運行ルートの最適化を図ることで、燃料のムダな消費を抑え、コスト削減を実現できます。

交通事故や違反が発生した場合、その内容によっては企業経営に大きなダメージを与えることもあります。安全運転管理者等が業務を遂行し、交通事故やトラブルのリスクを低減することで、従業員の安全確保や、企業の信頼性や経営効率の向上にもつながるのです。

副安全運転管理者の選任義務

選任義務の対象と選任すべき人数

副安全運転管理者の選任義務は、自家用自動車を頻繁に使用する企業や事業所に課されています。安全運転管理者と違い、車両台数が増えるほど選任しなくてはいけない人数が増えます。

車両台数が19台までの場合は副安全運転管理者の選任は不要ですが、20台以上の自家用自動車を使用している企業や事業者は、20台ごとに1人ずつ副安全運転管理者を選任しなければなりません。

安全運転管理者の選任義務について

- 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している

- 5台以上の自家用自動車を使用している

(原動機付自転車を除く自動二輪は1台につき自動車0.5台として計算)

選任しなくてはならない安全運転管理者の人数は、使用している車両台数が何台であっても変わりません。安全運転管理者は最低1名選任すれば問題ありません。

安全運転管理者の全体像を『安全運転管理者まるわかりガイド』にてイラスト付きでわかりやすく解説していますので、せひご覧ください。

なお、運送業で既に「運行管理者」が配置されている企業や事務所は、選任義務から除外されます。

安全運転管理者と運行管理者の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。それぞれの選任義務の対象となる基準や、管理者の業務内容、違反行為に対する罰則についてわかりやすく説明していますので、ぜひご覧ください。

「安全運転管理者の業務内容ややるべきことをおさらいしたい」といった方は、『安全運転管理者まるわかりガイド』をぜひご覧ください。

副安全運転管理者の資格要件

副安全運転管理者にはどのような人を選任すればよいのでしょうか。ここでは、副安全運転管理者に必要な資格要件について説明します。

副安全運転管理者になれるのはどんな人?

誰でも副安全運転管理者になれるわけではありません。副安全運転管理者に必要な資格要件は以下の通りです。

- 20歳以上

- 自動車運転管理の実務経験が1年以上、または運転経験が3年以上ある

- 過去2年以内に安全運転管理者の解任命令を受けていない

- 過去2年以内に違反行為をしていない

また、自動車運転管理に関して上記の条件と同等以上の能力があると公安委員会が認定した場合も、副安全運転管理者になることができます。

違反行為がある人は副安全運転管理者になれない

ただし、過去2年以内に安全運転管理者等の解任命令を受けた者や、違反行為をした者は、これらの条件を満たしていても副安全運転管理者になることができません。

例えば、以下のような行為が違反行為に該当します。

- ひき逃げ

- 酒酔い・酒気帯び運転

- 飲酒運転に関し車両などを提供する行為、酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為

- 麻薬等運転

- 無免許運転、無免許運転に関し自動車等を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為

- 次の交通違反の下命・容認

酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反 - 自動車使用制限命令違反

- 妨害運転

引用:千葉県警察|安全運転管理者の選任

副安全運転管理者には、安全運転の重要性を理解した上で、交通安全に配慮し、他の運転者の模範となることが求められます。そのためには法令遵守していることが非常に重要であり、違反行為がある人はこの要件を満たせないため、選任することができません。

企業や事業所は、副安全運転管理者の選任にあたり、候補者の運転記録や違反履歴などを慎重に調査します。適格な人物を選任することで、組織全体の安全な運転環境の確保が可能となります。

なお、安全運転管理者に必要な資格要件については、以下の記事で紹介しています。ぜひ参考にしてください。

選任後は届出が必要

副安全運転管理者を選任した後は、届出の手続きを行わなければなりません。

ここでは、副安全運転管理者の届出について解説します。

選任した日から15日以内に届出を行う義務がある

副安全運転管理者を選任したら、選任した日から15日以内に自動車使用の本拠地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届け出なければなりません。

これは、道路交通法第74条の3第5項で定められており、違反すると罰則の対象となるため、確実に行う必要があります。

届出方法は3パターン

書類の届出方法は、以下の3パターンが用意されています。

①管轄する警察署の交通課窓口へ行く

②管轄する警察署の交通課へ郵送する ※一部対応していない都道府県もあります

③オンライン申請

現在は、利便性向上を目的として、警察庁による「警察行政手続きサイト」の試行的運用が開始され、オンラインで届出を行うことができるようになりました。

福岡県など7つの県については当該サイトに対応していませんが、いずれもオンライン申請は可能です。

サイト内に7つの県のリンクがあり、そちらから申請できるようになっているので、ぜひ活用してください。

↓オンライン申請のリンクはこちら↓

(運営元:警察庁)

届出に必要な書類

届出には一般的に以下の書類が必要となります。

- 選任届出書

- 住民票

- 運転免許証の表面および裏面の写し

- 運転記録証明書

- 自動車運転管理実務経歴証明書

各種届出について、手続きそのものには特に手数料は必要ありませんが、必要書類のうち「住民票」や「運転記録証明書」については、発行時に手数料がかかるため注意してください。

「運転記録証明書」は、自動車安全運転センターにて発行することが可能です。

交付手数料:670円(消費税非課税) ※2024年11月時点

参照元:運転経歴に係る証明書|自動車安全運転センター (jsdc.or.jp)

届出方法や必要書類については以下の記事で詳しく解説しています。各都道府県警察HPの安全運転管理者制度ページに飛べるリンクも掲載しているので、必要な届出書のフォーマットも入手できます。ぜひ活用してください。

安全運転管理者との3つの違い

安全運転管理者と副安全運転管理者は、以下の3点において異なります。

- 選任義務の対象となる条件

- 選任すべき人数

- 必要な資格要件

具体的な内容については、以下の表をご確認ください。

| 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | |

|---|---|---|

|

条件 |

・乗車定員が11人以上の自家用自動車を使用 または ・5台以上の自家用自動車を使用 |

20台以上の自家用自動車を使用 |

| 人数 | 1人 |

20台ごとに1人追加 |

| 資格要件 |

・20歳以上 (副安全運転管理者が置かれている場合は30歳以上) ・自動車運転管理の実務経験が2年以上ある |

・20歳以上 ・自動車運転管理の実務経験が1年以上、または運転経験が3年以上ある |

副安全運転管理者の選任を怠った場合の罰則

役割は安全運転管理者の補助とされていますが、法令を守らなかった場合は同じ罰則を負うことになります。選任や届出などを怠ってしまうと、どのような罰則があるのでしょうか。

4つの罰則内容

安全運転管理者制度では、4つの違反行為に対する罰則が設けられています。具体的な内容は以下の通りです。

- 選任義務違反

安全運転管理者等の選任義務の対象であるにもかかわらず、企業や事業所が選任しない場合、50万円以下の罰金が科されます。 - 解任命令違反

安全運転管理者等の解任命令が出されても適切な手続きを取らず、安全運転管理者等の職務を続ける場合、50万円以下の罰金が科されます。

- 是正措置命令違反

自動車の使用者に対して是正措置命令が出されても適切な対応を取らなかった場合、50万円以下の罰金が科されます。

- 選任解任届出義務違反

安全運転管理者等の選任や解任を適切に届け出ない場合、5万円以下の罰金が科されます。

なお、2022年10月の道路交通法改正により、安全運転管理者制度に関する違反行為が大幅に厳罰化されました。

厳罰化の背景や法改正による変更点について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

参考記事:安全運転管理者の罰則と法令遵守のポイント|業務内容とリスクを徹底解説

また、安全運転管理者/副安全運転管理者について、やるべきことがすべてできているか不安…といった方に向けて、『弁護士監修|法令遵守チェックリスト(安全運転管理者編)』をご用意しました。罰則を回避するためにも、ぜひ自社の運用と照らし合わせてご活用ください。

選任以外の届出と講習について

選任以外の届出

副安全運転管理者については、選任するとき以外にも届出が必要なケースがあります。具体的には、以下のようなケースです。

副安全運転管理者を交代・解任する場合

人事異動や退職等の事情により副安全運転管理者を交代する場合や、副安全運転管理者の選任義務の対象から外れた等の理由により解任する場合は、必ず届出を行う必要があります。

届出内容に変更が生じた場合

企業や事業所に関する情報など、届出内容に変更があった場合にも届出が必要です。例えば、企業名や所在地などが変わった場合には速やかに届出を行なわければなりません。

これらの変更手続きについては、以下の記事でわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。

参考記事:安全運転管理者の変更手続きとは?オンライン申請のリンクも掲載!

副安全運転管理者講習の受講

副安全運転管理者には、年に一度の法定講習を受講することが義務付けられています。講習では、安全運転に関する技能や法令情報といった、安全運転管理業務を遂行するために必要な知識について学びます。

講習にかかる手数料や時間は都道府県によって異なりますが、以下のケースが多いです。

- 手数料:3,000円(非課税) ※2024年時点

- 時間:午後1時頃から5時頃までの約4時間

都道府県によっては、安全運転管理者と副安全運転管理者が同じ講習を受講する場合があります。その場合、手数料は安全運転管理者の金額に統一されることが多いので、注意してください。

例えば、埼玉県では「安全運転管理者等講習」としてまとめて実施されており、手数料は安全運転管理者と同じ4,500円です。

最近ではオンライン受講の体制も整ってきています。詳しい日程等については各都道府県の警察のホームページで確認してください。

なお、安全運転管理者等の法定講習については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

副安全運転管理者の業務内容

道路交通法によると、副安全運転管理者の業務内容は安全運転管理者の補助とされていますが、実質は安全運転管理者と同じ業務内容となるケースが多いです。

ここからは、副安全運転管理者が担う具体的な業務内容について解説していきます。

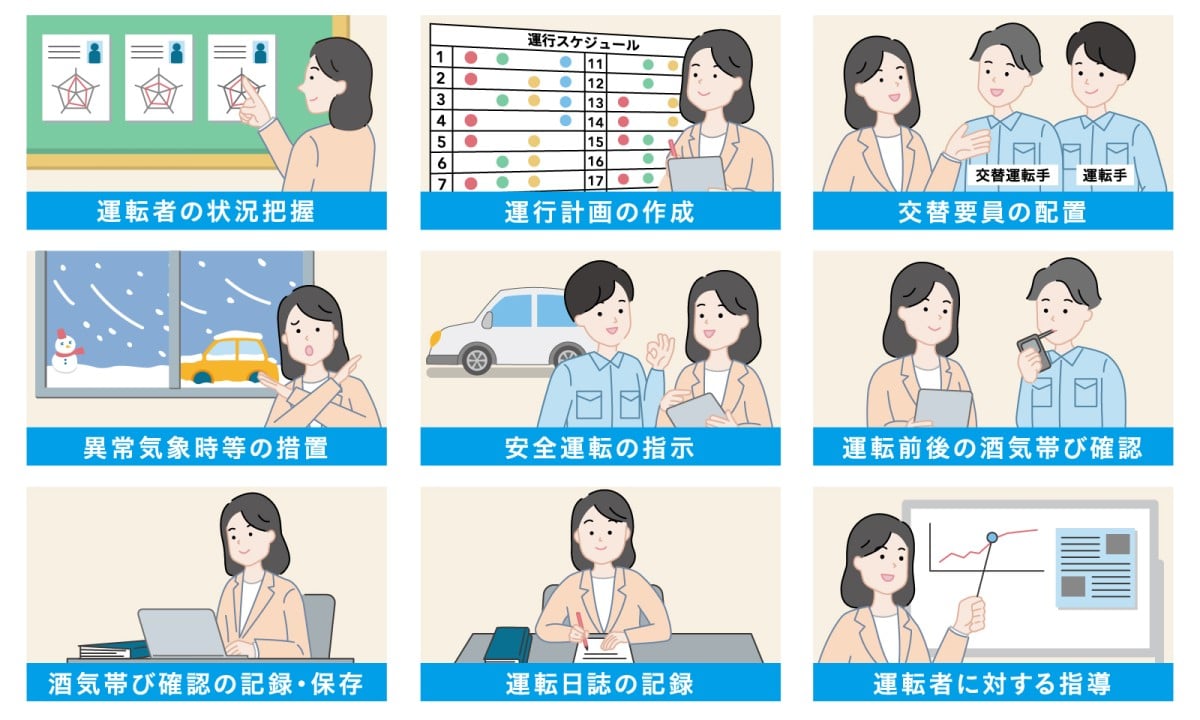

9つの業務内容

- 運転者の状況把握

運転者の適性や技能、知識及び法令や処分の遵守状況を把握するための措置を講じます。

- 運行計画の作成

最高速度違反や過積載運転、放置駐車違反行為や過労運転の防止など、安全運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成します。

- 交替要員の配置

運転者が長距離運転や夜間運転を行う場合、疲労などで安全な運転ができなくなる可能性があるときは、事前に交代ドライバーを準備します。

- 異常気象時等の安全確保の措置

異常な天候や自然災害などで、安全な運転が困難になる可能性があるときは、適切な指示を出し、安全な運転を確保するための措置を取ります。

- 安全運転の指示

運転者に対して点呼を行い、自動車の点検の実施状況や、病気や過労などで運転ができない可能性があるかどうかを確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えます。例えば、適切な休息や運転方法のアドバイスなどを行い、安全性を高めます。

- 運転前後の酒気帯び確認

運転をする前や終了後の運転者に対して、酒気帯びがあるかどうかを、目視等で確認するほか、アルコールチェッカーを用いて確認します。運転者の状態を確認することで、酒気帯び運転を防止し、安全な運転環境を確保します。

- 酒気帯び確認の記録・保存

酒気帯びの確認結果を記録し、その記録を1年間保存することで、適切な管理と監査が可能となります。また、アルコールチェッカーを常時有効に保持し、いつでも正確に測定できる環境を整備します。

- 運転日誌の記録

運転者には運転日誌を備え付けてもらいます。運転者名や運転の開始と終了の日時、運転距離などの必要な情報を記録することによって、運転状況の把握や適切な記録管理が行えます。

- 運転者に対する指導

自動車の運転に関する技術や知識など、安全な運転を確保するために必要な事項について、運転者への教育を行います。適切な運転方法、交通規則の遵守、事故防止などについて教育し、安全な運転を推進します。

運転日誌の管理や運転者への指導、酒気帯びのチェックなどを通じて安全運転を促進し、事故の防止に努めるのが、副安全運転管理者の業務です。

運転日誌は運転日報とも呼ばれ、法律により記載すべき項目が指定されています。運転業務を行った従業員には必ず作成してもらい、その内容を確認する必要があります。

以下の記事では運転日報の概要やテンプレートなどを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

参考記事:運転日報とは?記載すべき項目や書き方、保存期間もわかりやすく解説

また、組織の安全運転文化を醸成するために、安全運転教育を行うことも重要な業務です。安全運転教育のポイントについては以下の記事を参考にしてください。

アルコールチェック義務化により業務負担が増加

2022年から2023年にかけて段階的に施行された道路交通法施行規則改正により安全運転管理者等の業務内容にアルコールチェックの実施と記録・保存が追加され、その業務量は大幅に増加しました。

法改正による変更点

安全運転管理者等の業務内容に関する変更点は、以下の2点です。

- アルコールチェック義務化

白ナンバー自動車における飲酒運転の防止を目的として、安全運転管理者等の業務内容にアルコールチェックの実施と記録・保存の業務が追加されました。これにより、安全運転管理者を設置している企業や事業所では、運転者に対してアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックを行わなければならなくなりました。 - 業務遂行に必要な機材の整備

改正前は、自動車の使用者から安全運転管理者等に対しては、業務を遂行するための権限を与えることのみ規定されていました。そこへ、業務遂行に必要な機材を整備しなければならないという内容が追加されたため、より具体的な方法で対応することが求められるようになりました。例として、アルコールチェックを実施するために必要となる、アルコールチェッカーを準備することなどが挙げられます。

アルコールチェック義務化について、わかりやすくまとめた資料をご用意しました。アルコールチェックについて詳しく知りたい方は、ぜひダウンロードしてみてください。

アルコールチェックにおける副安全運転管理者の責任

業務中の飲酒運転防止のために、アルコールチェックは重要な業務です。その業務を任されている副安全運転管理者は、責任を持って確実にアルコールチェックを実施しなければなりません。

現時点でアルコールチェックを怠ったことに対する直接的な罰則は設けられていませんが、アルコールチェックを怠った結果、従業員の飲酒運転を見逃してしまった場合は、罰則を科される可能性があります。

参考記事:アルコールチェック義務化の罰則は何?罰則を受けないポイントも解説

参考記事:飲酒運転の基準と罰則|お酒の分解時間や違反を防ぐポイントも解説

また、従業員が業務中に飲酒運転による交通事故を起こし、損害を与えてしまった場合は、当該従業員だけでなく企業も損害賠償責任を負わなければなりません。

自動車の使用者である企業の代表者や、安全運転管理業務を任されている安全運転管理者、副安全運転管理者も責任を問われる可能性があります。

参考:民法第715条(使用者等の責任) | e-Gov法令検索

従業員が飲酒運転をした場合の会社への影響について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

参考記事:飲酒運転における会社のリスクと責任|従業員の処分や対策も解説

具体的にどれくらい業務量が増えたのか

法改正によりアルコールチェックが義務化されたことにより、実際にはどのような業務が増えたのでしょうか。

改正前も、運転者の状況把握は業務内容に含まれていましたが、具体的な確認方法や記録については明示されていませんでした。法改正によりアルコールチェックが義務化されたことで、運転前後のアルコールチェックに立ち合い、結果を記録して1年間保存することが求められるようになりました。

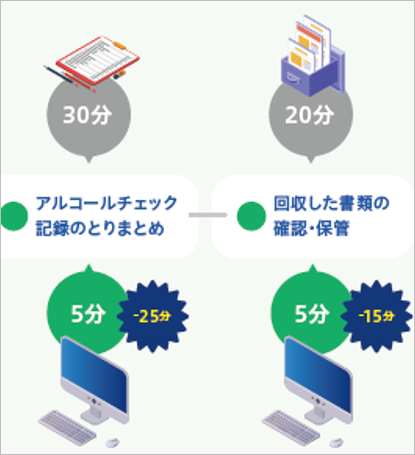

具体的にどれくらいの時間がかかるのか、社用車6台を管理する場合で試算してみましょう。

- ドライバーのアルコールチェックに立ち合い、記録簿へ記入(約5分×6人=約30分)

- 回収した記録簿の確認、保存(約20分)

合計すると、1日で約50分もの時間が必要となります。安全運転管理者等の業務には運転日誌や日常点検の管理もあるため、今回のアルコールチェック義務化に伴う業務追加は、かなりの負担になると考えられます。

業務負担軽減に「車両管理システム」が注目されている

ここまで安全運転管理者等の業務内容について解説してきましたが、日々の仕事がある中で、安全運転管理者等としての業務も行っていくのは、大きな負担になるかと思います。

近年、安全運転管理者等の業務負担を軽減させるために「車両管理システム」を導入する企業が増えています。ここからは「車両管理システム」の概要とメリットについて解説します。

そもそも、車両管理システムとは

車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

具体的には、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。

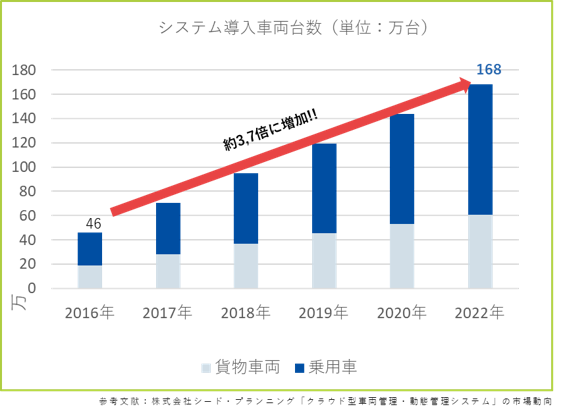

車両管理システムは、2017年の中型トラックに対するデジタコの搭載義務化をきっかけに需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。

法改正により増加した安全運転管理者等の業務を効率化するのに役立つ機能が搭載されているため、白ナンバー自動車を使用する企業においても、車両管理システムの導入が進んでいます。

車両管理システムの主な機能

車両管理システムの主な機能としては、以下の8つが挙げられます。

- 車両予約・管理機能

- アルコールチェック機能

- 免許証等の有効期限管理機能

- 日報類のデジタル化機能

- デジタルキー機能

- 動態管理機能

- 稼働状況集計機能

- 安全運転支援機能

車両管理システムの詳しい機能や、選び方のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

車両管理システムを導入するメリット

車両管理システムの導入により、日常業務の効率化や情報管理の向上につながります。

しかしながら、安全運転管理者等とドライバー、どちらにもメリットが感じられないとなかなか導入に踏み切れないという方もいるかと思いますので、それぞれにどんなメリットがあるのかご紹介していきます。

安全運転管理者等へのメリット

安全運転管理者や副安全運転管理者へのメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 管理工数が削減できる

社用車管理業務は多岐に渡るので、車両台数が多い場合や管理者の人数が少ない場合などは特に多くの時間が必要になります。車両管理システムを用いると、アルコールチェック記録の入力にかかる時間を短縮したり、日報類のチェックを効率化したり、情報を一元管理することで抜け漏れを防止したりすることができます。

- 生産性が向上する

動態管理機能でリアルタイムに位置情報を把握すると、トラブルや急な業務が発生した場合でも適切な人員配置を行うことができます。また、日報類のデジタル化や自動作成等のドライバーの負担を軽減する機能を備えたシステムを導入すると、ドライバーは自分の業務に集中できる時間が増えるので、生産性の向上が見込まれます。

- 経費削減に繋がる

デジタルキー機能や動態管理機能、車両稼働状況集計機能などを活用することで、車両の正確な稼働状況を把握し、車両台数の最適化を行うことができます。その他にも、ルート最適化による燃料費の削減や、車両に関する情報を一元管理することによる管理工数削減なども見込めるので、適切なシステムの導入は経費削減に繋がります。

- コンプライアンス遵守に繋がる

飲酒運転や交通事故のない安全な社会にするためにも、アルコールチェックや車検の徹底や安全運転教育の実施が求められています。会社のイメージダウンや社会的信用を失うことを避けるためにも、社用車に関する適切な運用体制を構築する必要があります。車両管理システムはそういった観点でも活用することができます。

ドライバーへのメリット

次に、ドライバーへのメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 日報類作成の負担軽減

社用車に関する業務の中で、ドライバーにとって最も負担の大きい業務が日報類の作成です。車両管理システムを導入することで、日報類の作成を自動化したり、ペーパーレス化することができるので、ドライバーの業務負担を大幅に軽減することができます。

- 外出先からでも予約状況が確認できる

車両の予約管理を管理部署で紙やホワイトボードで行っていると、予約をしたい場合や予約を変更したい場合に、毎回管理部署に足を運ぶか、電話をしなくてはなりません。会議室予約システムを使っている場合などは、PCを開かないと予約状況が確認できないことも多いです。車両管理システムで予約管理をすると、スマホアプリで確認することができ、外出先からでもすぐに予約状況を確認したり、予約を取ったりすることができます。

- 管理部署とのやりとりの手間が省ける

社用車を利用する際には、カギの受け渡しや日報類の提出など、管理部署とのやりとりが頻繁に発生します。車両管理システムを活用すると、システム上で完結する業務が増え、やりとりの負担や手間を軽減することができます。

- 直行直帰しやすくなる

カギの返却や日報類の提出のために管理部署まで寄っているケースも多いかと思います。デジタルキー機能や日報類のデジタル化機能が搭載されたシステムを導入すれば、物理的なカギの受け渡しや日報類の対面での提出が不要になるので、直行直帰しやすくなります。

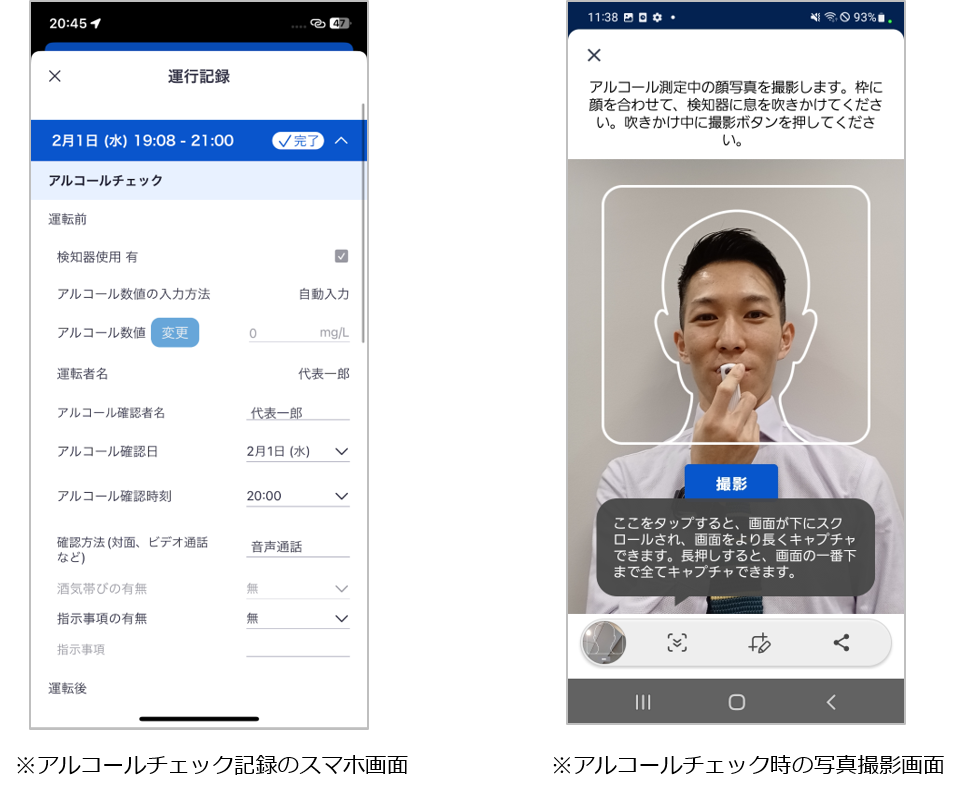

システムを用いたアルコールチェックの運用例

1.スマホアプリを立ち上げ、安全運転管理者の立ち合いのもと、運転前後のアルコールチェックを行います。

検知器とBluetooth接続することで、測定結果などの情報は自動入力されるため、その他必要な情報を入力します。入力したら登録ボタンを押してアルコールチェック記録の提出完了です。

2.運転後も同様にアルコールチェックを行い、そのままスマホアプリから提出します。

3.提出された記録はすぐに反映され、安全運転管理者はクラウド上で内容を確認することができます。データの保存期間はサービスごとに異なりますが、1〜3年程度、自動で保存されることが多いです。

未提出や未記入があった場合には、ドライバーに自動で通知が届くので、管理者のチェックの手間を大幅に省きます。

概算にはなりますが、社用車を6台と仮定した場合は、アルコールチェック記録のとりまとめにかかる時間が30分から5分程度に、改修した書類の確認・保管にかかる時間が20分から5分程度に削減が見込まれます。

このように、車両管理システムを活用するとアルコールチェックに関して、安全運転管理者はもちろんドライバーにおいても業務負担を軽減することができます。

また、アルコールチェックだけでなく、システム上で車両の予約管理をしたり、運転日報や日常点検等の書類をデータで一元管理したりすることができるなど、車両管理システムには様々な機能があります。

まずは自社の抱えている課題を整理し、解決のために必要な機能を絞り込むことが、最適なシステムを選定するポイントです。

そのためには、各社が提供する車両管理システムについて幅広く情報収集することをおすすめします。その上で、費用対効果が得られるかをしっかりと吟味し、車両管理システムを選定するようにしましょう。

なお、車両管理システムの選び方がわからないと感じた方は、以下の資料をご活用ください。自社に必要な機能を把握するためのチェックシートもご用意しています。

無料DL:車両管理システムの選び方

まとめ

今回は、安全運転確保の業務を担う、副安全運転管理者について解説しました。

自家用自動車を20台以上使用している事業所は、必ず副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。

副安全運転管理者は、選任義務の対象となる条件や人数、必要な資格要件について安全運転管理者と異なりますが、業務内容や責任は安全運転管理者と同等と考えられます。選任や届出を怠ると罰則もあるので、確実に対応してください。

「車両管理システム」を活用するなど、上手に業務を効率化しながら、日々の交通安全を推進していきましょう。

副安全運転管理者の業務効率化には

車両管理システム「Bqey」がオススメ!

副安全運転管理者は企業の安全運転の確保に欠かせない存在です。 その業務を確実に・効率よく行うために、最近では「車両管理システム」を導入する企業が増えています。

- アルコールチェック記録など義務化で増える業務を効率化

- 日報類を一元管理してぺーパレス化を促進

- 車両予約や鍵の貸出・返却もスマホひとつで完結

- 車両の稼働状況を正確に集計して自動でグラフ化

など、副安全運転管理者はもちろん、ドライバーにかかる負担も軽減し、業務効率や経費削減に繋げることができる機能が充実しています。

社用車に関する課題を「Bqey」で解決します。Bqeyについて知りたい方は、是非こちらから資料をダウンロードしてください。