安全運転管理者の罰則と法令遵守のポイント|業務内容とリスクを徹底解説

2023年12月1日より、アルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化され、企業の安全運転管理者に求められる業務が大きく変わりました。そのような中、

- 安全運転管理者制度にはどんな罰則があるのか

- 罰則の対象となるのはどんな場合か

- 法令遵守するためには何をすればよいのか

など、罰則やコンプライアンスについて気になる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、安全運転管理者制度における「罰則」について詳しく解説します。「制度の概要」や安全運転管理者の「業務内容」、法令遵守するために必要な「選任・届出方法」もわかりやすく説明していますので、ぜひ参考にしてください。

執筆者:Bqey(ビーキー)編集部

Bqey編集部は、企業の車両管理に精通したチームです。運営元は、国内外の自動車メーカーに部品を供給するサプライヤーである株式会社東海理化の新事業部門。製造現場で培った技術と知見を活かし、効率的な車両管理を支援するシステムを開発・提供しています。記事では、安全運転や車両運用に役立つ情報をわかりやすく発信しています。

安全運転管理者の罰則を回避!

自社の運用を「チェックリスト」で今すぐ確認!

一定台数以上の社用車を使用する企業は、「安全運転管理者」の選任が義務付けられています。

弁護士監修の「この項目さえ実施しておけばばっちり!」といえるチェックリストと、わかりやすい解説をご用意しました。

【チェックリストの一例】

- 安全運転確保のための運行計画を作成している

- 運転前後の酒気帯びの有無の確認をしている

- 運転日誌を備え付け、運転終了時に運転者に記録させている

安全運転管理者について正しく理解し法令違反を防ぐために

自社の運用と照らし合わせながら、ぜひチェックリストをご活用ください。

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

警察庁発表まとめ!アルコールチェック義務化を時系列で解説

そもそも、安全運転管理者制度とは

安全運転管理者制度は、企業や事業所が安全な運転環境を確保するために設けられた制度です。安全運転管理者は、交通安全教育や運転者の管理を担当し、交通事故の防止や安全意識の向上に努めます。

イラストを用いてわかりやすくまとめた『安全運転管理者まるわかりガイド』も用意していますので、ぜひ参考にしてください。

安全運転管理者の選任義務とは

罰則について解説する前に、まず安全運転管理者の選任義務についておさらいしておきましょう。

安全運転管理者の選任義務は、道路交通法第74条の3で定められており、具体的には以下の2つのステップで行います。

①安全運転管理者にふさわしい人物の選任

一定台数以上の自家用自動車を使用する企業や事業所は、その使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任します。

誰でも安全運転管理者になれるわけではなく、内閣府令で定められた要件を満たす人物から選任しなければなりません。

選任義務の対象となる事業所や、安全運転管理者の資格要件については、後ほど詳しく解説します。

②届出の手続き

安全運転管理者等を選任した際は、選任した日から15日以内に、管轄の警察署を経由して公安委員会に届出を行わなければなりません。なお、何らかの理由により安全運転管理者等を解任した際も同様です。

対象となる事業所

安全運転管理者の選任義務の対象となるのは、以下のいずれかに該当する企業や事業所です。

- 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している

- 5台以上の自家用自動車を使用している

(原動機付自転車を除く自動二輪は1台につき自動車0.5台として計算)

これらの企業や事業所では選任が必要とされており、少なくとも1人以上の安全運転管理者を選任しなければなりません。

ただし、運送業で配置が義務付けられている「運行管理者」を選任している場合は対象外となります。

安全運転管理者と運行管理者の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。それぞれの選任義務の対象となる基準や、管理者の業務内容、違反行為に対する罰則について分かりやすく説明していますので、ぜひご覧ください。

企業によっては副安全運転管理者の選任も必要

20台以上の自動車を使用している場合には、安全運転管理者に加えて、副安全運転管理者の選任も必要です。

副安全運転管理者は、主に安全運転管理者の補佐や代行を担います。使用する自動車台数が多い場合、安全運転管理者だけでは確実に業務を遂行するのが難しくなります。それをサポートし、安全運転を確保する環境を整えるために、副安全運転管理者は必要になるのです。

安全運転管理者は最低1人選任していれば問題ありませんが、副安全運転管理者は20台増えるごとに1人加算しなければならないため、注意が必要です。

選任の際の台数の算定や記録類の最低限の記入項目などについて、『安全運転管理者よくある質問集』でわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。

複数の事業所を持つ企業の注意点

安全運転管理者や副安全運転管理者は、自動車の使用の本拠、つまり事業所ごとに選任する必要があります。

各事業所で定員11人以上の自動車を使用しているか、またはその他の自動車を5台以上使用しているかを確認し、当てはまる事業所には安全運転管理者等を選任しなければなりません。本社のほかに複数の支店や事業所を持つ企業は注意してください。

複数の事業所における選任義務の考え方については、以下の記事で具体例を用いて解説しています。ぜひ参考にしてください。

安全運転管理者の罰則と厳罰化の背景

安全運転管理者制度では、違反行為に対する罰則が設けられています。

2022年の法改正では、安全運転管理者制度の罰則内容が見直され、罰則の追加と罰金の引き上げが行われました。罰則見直しに至った背景や、変更点について詳しく説明していきます。

4つの罰則内容

具体的には、先ほど解説した安全運転管理者の選任を怠った場合を含め、4つの違反行為に対する罰則が設けられています。それぞれの罰則内容を見ていきましょう。

①選任義務違反

企業や事業所は、道路交通法第74条の3に基づき、法律および規制に従って安全運転管理者を適正に選任し、必要な手続きや届出を行う義務があります。

これは「安全運転管理者の選任義務」と呼ばれ、適格な人物を管理者に選任することで、安全運転意識の醸成や交通事故の防止が目指されています。

選任義務の対象であるにもかかわらず企業や事業所がこれを怠った場合は「選任義務違反」となり、行政機関や関連する機関から警告、是正措置命令、罰則などの措置を受ける可能性があります。

罰則は、改正前は最大で5万円以下の罰金でしたが、改正後は50万円以下の罰金となり、選任義務の重要性が一層強調されるようになりました。

②解任命令違反

「解任命令違反」とは、安全運転管理者の解任を命じる通知や命令に従わない行為を指します。

解任命令は、道路交通法第74条の3第6項に基づき、安全運転管理者が職務を適切に遂行できないと判断された場合や、法令違反など不適切な管理状況が明らかになったときに、行政機関から発令されます。

解任命令に従わずに選任の状態を継続したり、解任命令に反して再び選任したりすると、罰則が科されます。

罰則は、改正前は最大で5万円以下の罰金でしたが、改正後は50万円以下の罰金となりました。

③是正措置命令違反

2022年10月施行の改正道路交通法では、規程を遵守せず安全運転が確保されていないと判断された場合、公安委員会が自動車の使用者に対して是正措置命令を発令できる旨が追加されました。

「是正措置命令違反」とは、この是正措置命令に従わない行為を指します。

企業や事業所は、道路交通法第74条の3第7項および道路交通法第74条の3第8項に基づき、是正措置命令に含まれる具体的な改善要求や対応策を適切に実施する義務があります。

是正措置命令に従わず改善措置を怠ったり、要求事項に沿わなかったりした場合、50万円以下の罰金が科されます。

是正措置命令の具体例

是正措置命令が下されるのは、自動車の使用者が安全運転管理者に対し、必要な権限を与えていなかったり、業務遂行のために必要な機材を整備しなかったことにより、安全運転が確保されていないと判断された場合です。具体的には、以下のようなケースが考えられます。

- 夜間や長距離の運転時に、交替運転者を配置する権限を与えていないことにより、運転者が過労による居眠り運転を行い、交通事故を引き起こした場合

- 酒気帯び確認のために必要な数のアルコールチェッカーを用意していないことにより、アルコールチェックが適切に実施されず、運転者の酒気帯び運転を見逃した場合

④選任解任届出義務違反

安全運転管理者や副安全運転管理者を選任または解任した際には、15日以内に管轄の公安委員会へ届出を行わなければなりません。

「選任解任届出義務違反」とは、この届出を怠る行為を指します。

罰則は、改正前は2万円以下の罰金でしたが、改正後は5万円以下の罰金に引き上げられました。

罰則を受けないためにも、自社の運用で法令を遵守できているかどうかを『弁護士監修|法令遵守チェックリスト(安全運転管理者編)』でぜひご確認ください。

厳罰化に至った背景

2022年10月に施行された道路交通法の改正により、安全運転管理者制度に関する違反行為が大幅に厳罰化されました。

この改正は、過去に起きた重大な交通事故を受けて施行されたものです。

事故の概要

2021年6月、千葉県八街市で、飲酒運転のトラックが下校中の児童の列に突っ込むという痛ましい交通事故が発生しました。この事故により、小学生5人が死傷し、大きな社会的関心を集めました。

事故後の調査により、このトラックの運転手が職業運転手でありながら常習的に飲酒していたことが明らかになりました。安全運転を徹底すべき立場にありながらそれを怠ったことに加え、監督や指導が不十分だったとして、勤務先の会社にも多くの非難が寄せられました。

さらに、勤務先の会社は、安全運転管理者の選任が法的に義務付けられている対象であったにもかかわらず、その義務を怠っていたことが判明しました。この結果、会社と同社代表取締役の男性に対し、安全運転管理者選任義務違反で罰金5万円の支払いが命じられました。

これらの事例を受けて、企業の安全運転の確保という観点から、安全運転管理者の責任が改めて認識され、違反行為の厳罰化が求められるようになりました。改正により罰金は最大で10倍に増額され、是正措置命令違反に対する罰則も新設されました。

【法令遵守のポイント①】選任・届出の方法

罰則を受けないためには、安全運転管理者制度に確実に対応することが重要です。ここで、安全運転管理者の選任方法と届出方法について改めて確認しておきましょう。

安全運転管理者等の選任方法

自社が安全運転管理者等の選任義務の対象となっている場合、まず最初に行うべきことは、安全運転管理者等にふさわしい人物の選任です。

安全運転管理者等は、誰でも選任できるわけではありません。選任されるために必要となる資格要件は以下の通りです。

安全運転管理者の資格要件

安全運転管理者になるためには、以下の資格要件を満たす必要があります。

- 20歳以上(副安全運転管理者が置かれている場合は30歳以上)

- 運転管理の実務経験が2年以上

副安全運転管理者の資格要件

副安全運転管理者になるためには、以下の資格要件を満たす必要があります。

- 20歳以上

- 運転管理の実務経験が1年以上または運転経験が3年以上

他にも、公安委員会から同等の能力があると認められた場合には、安全運転管理者や副安全運転管理者になることができます。

違反行為がある人は安全運転管理者等になれない

資格要件を満たしていても、違反行為がある場合は安全運転管理者等にはなれません。違反行為とは、交通ルールや安全運転に関する法律・規則に違反する行為を指します。具体的には、速度超過や信号無視、飲酒運転などが該当します。

選任の際の台数の算定や記録類の最低限の記入項目などについて、『安全運転管理者よくある質問集』でわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。

安全運転管理者等の届出方法

安全運転管理者等を選任したら、届出をする義務があります。届出を怠った場合にも罰則が設けられていますので、以下の届出方法に従って確実に手続きを行ってください。

届出のタイミング

安全運転管理者等の選任や変更が行われた際には、届出が必要となります。

この届出は、選任や変更を行った日から15日以内に行わなければなりません。期限を守って届出を行うことを忘れないようにしましょう。

届出方法は3パターン

書類の届出方法は、以下の3パターンが用意されています。

①管轄する警察署の交通課窓口へ行く

②管轄する警察署の交通課へ郵送する ※一部対応していない都道府県もあります

③オンライン申請

現在は、利便性向上を目的として、警察庁による「警察行政手続きサイト」の試行的運用が開始され、オンラインで届出を行うことができるようになりました。

福岡県など7つの県については当該サイトに対応していませんが、いずれもオンライン申請は可能です。

サイト内に7つの県のリンクがあり、そちらから申請できるようになっているので、ぜひ活用してください。

↓オンライン申請のリンクはこちら↓

(運営元:警察庁)

届出に必要な書類

届出には一般的に以下の書類が必要となります。

- 選任届出書

- 住民票

- 運転免許証の表面および裏面の写し

- 運転記録証明書

- 運転管理経歴証明書

各種届出について、手続きそのものには特に手数料は必要ありませんが、必要書類のうち「住民票」や「運転記録証明書」については、発行時に手数料がかかるため注意してください。

「運転記録証明書」は、自動車安全運転センターにて発行することが可能です。

交付手数料:800円(消費税非課税) ※2025年10月時点

参照元:運転経歴に係る証明書|自動車安全運転センター (jsdc.or.jp)

届出方法や必要書類については以下の記事で詳しく解説しています。各都道府県警察HPの安全運転管理者制度ページに飛べるリンクも掲載しているので、必要な届出書のフォーマットも入手できます。ぜひ活用してください。

選任以外の届出について

安全運転管理者等を選任した後にも、やるべきことがいくつかあります。

変更に関する届出

安全運転管理者を交代する、何らかの事情により安全運転管理者等を解任するという場合にも、適切な届出が必要です。

また、事業者に関する情報等、届出内容に変更が生じた場合も同様です。

安全運転管理者等の変更手続きについては、以下の記事で分かりやすく説明しています。合わせてご覧ください。

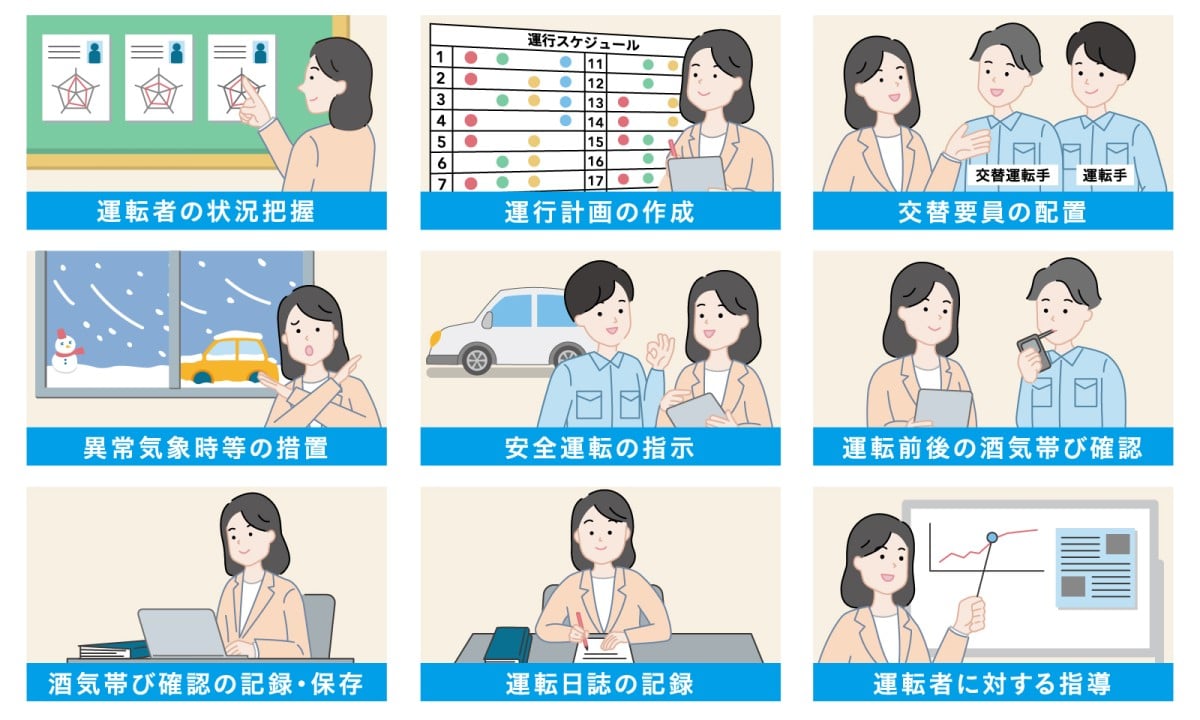

【法令遵守のポイント②】9つの業務内容

- 運転者の状況把握

運転者の適性や技能、知識及び法令や処分の遵守状況を把握するための措置を講じます。

- 運行計画の作成

最高速度違反や過積載運転、放置駐車違反行為や過労運転の防止など、安全運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成します。

- 交替要員の配置

運転者が長距離運転や夜間運転を行う場合、疲労などで安全な運転ができなくなる可能性があるときは、事前に交代ドライバーを準備します。

- 異常気象時等の安全確保の措置

異常な天候や自然災害などで、安全な運転が困難になる可能性があるときは、適切な指示を出し、安全な運転を確保するための措置を取ります。

- 安全運転の指示

運転者に対して点呼を行い、自動車の点検の実施状況や、病気や過労などで運転ができない可能性があるかどうかを確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えます。例えば、適切な休息や運転方法のアドバイスなどを行い、安全性を高めます。

- 運転前後の酒気帯び確認

運転をする前や終了後の運転者に対して、酒気帯びがあるかどうかを、目視やアルコール検知器などの手段で確認します。運転者の状態を確認することで、酒気帯び運転を防止し、安全な運転環境を確保します。

- 酒気帯び確認の記録・保存

酒気帯びの確認結果を記録し、その記録を1年間保存することで、適切な管理と監査が可能となります。

- 運転日誌の記録

運転者には運転日誌を備え付けてもらいます。運転者名や運転の開始と終了の日時、運転距離などの必要な情報を記録することによって、運転状況の把握や適切な記録管理が行えます。

- 運転者に対する指導

自動車の運転に関する技術や知識など、安全な運転を確保するために必要な事項について、運転者への教育を行います。適切な運転方法、交通規則の遵守、事故防止などについて教育し、安全な運転を推進します。

安全運転管理者の業務であるアルコールチェックは、2022年の道路交通法改正によって義務化されました。

自社の運用が法令に沿っているか、『弁護士監修|法令遵守チェックリスト(アルコールチェック義務化編)』で確認しましょう。

安全運転管理者等講習の受講も必須

安全運転管理者や副安全運転管理者には、年に一度の法定講習を受講することが義務付けられています。講習では、安全運転に関する技能や法令情報といった、安全運転管理業務を遂行するために必要な知識について学びます。

講習の日程や受講手数料は、都道府県によって異なります。最近では、オンラインで受講できる場合もありますので、各都道府県の警察のホームページで確認し、確実に受講しましょう。

安全運転管理者講習については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

安全運転管理者の業務の重要性

安全運転管理者の業務は、以下3つの観点において重要と言えます。

①安全運転の確保

交通事故や違反行為は、人命に関わることはもちろん、企業や事業所の評判や信頼性にも大きな影響を与えます。そのため、安全運転管理者が運転状況の監視、安全対策の徹底、運転者への教育等を行い、事故防止や交通安全意識の醸成に取り組むことが重要となります。

②運転業務の効率化

安全運転管理者が適切な運行計画を作成することで、ドライバーは効率よく取引先を訪問したり、荷物を運送したりできるようになります。

運転業務を効率化することで、より多くの訪問先を回れるようになる、他業務に充てる時間の確保につながる、など企業にとっても大きなメリットとなるでしょう。

③コスト削減

安全運転管理者がドライバーの運転日報を分析し、運行ルートの最適化を図ることで、燃料のムダな消費を抑え、コスト削減を実現できます。

また、交通事故を起こすと修理費用や保険料などに想定外の経費がかかることになります。これらを回避するためにも、安全運転管理者による事故防止の取り組みは重要と言えるでしょう。

交通事故や違反が発生した場合、その内容によっては企業経営に大きなダメージを与えることもあります。安全運転管理者が業務を遂行し、交通事故やトラブルのリスクを低減することで、従業員の安全確保や、企業の信頼性や経営効率の向上にもつながるのです。

安全運転管理者の業務を怠った場合のリスク

安全運転管理者は、企業の交通安全を確保するために、法令で定められた様々な業務を担当しています。もしこれらの業務を怠った場合、企業や組織にとって重大なリスクが生じます。具体的には、以下の3つのリスクが考えられます。

①飲酒運転の見逃し

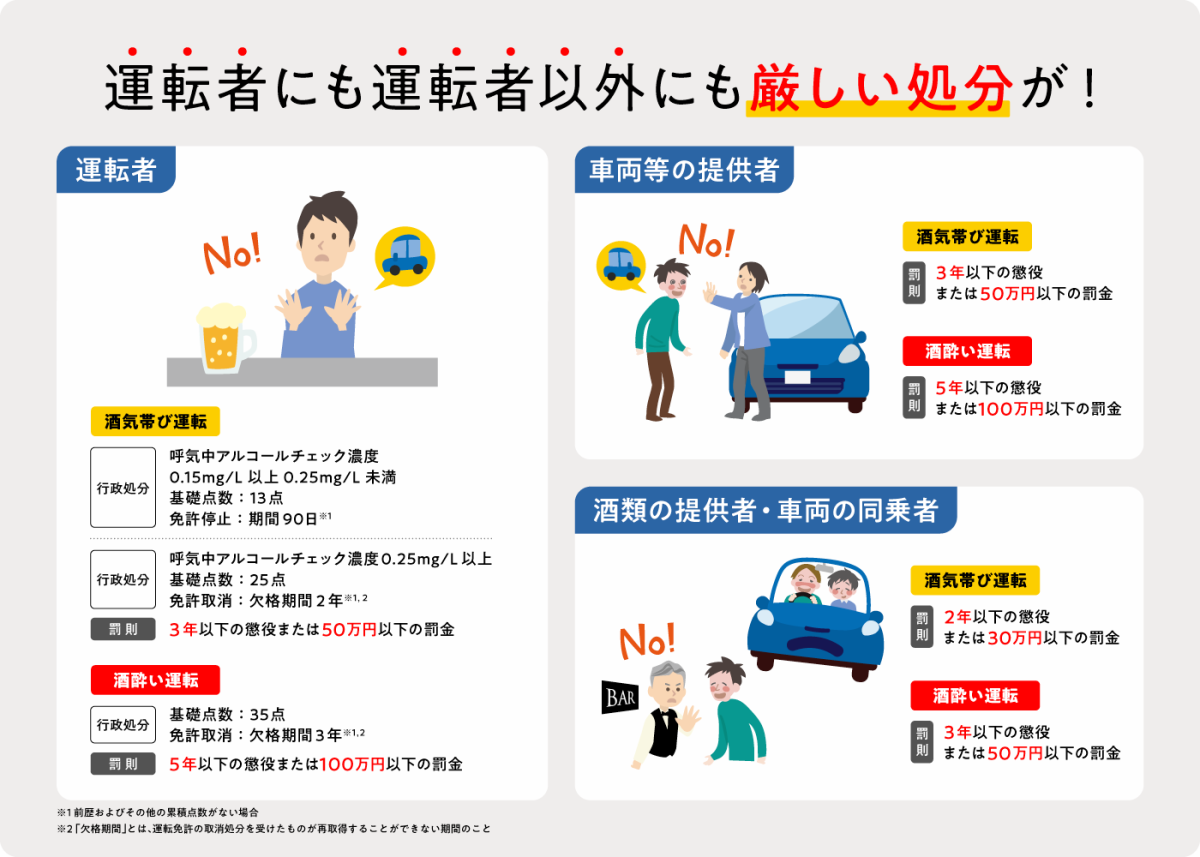

安全運転管理者の業務の中でも特に重要なのがアルコールチェックです。この業務を怠ると、運転者の酒気帯びを把握することができません。その結果、飲酒運転が発生しやすい状況となり、重大な交通事故のリスクが高まります。

飲酒運転をすると、厳しい罰則や処分が科されます。その範囲は運転者本人だけでなく、車両の提供者である企業の代表者や責任者にも及びます。

なお、民法第715条では、企業の使用者責任について定められており、従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、当該従業員だけでなく企業も損害賠償責任を負うことと記載されています。

たとえば、アルコールチェックを怠ったことにより飲酒運転を見逃した場合には、従業員だけではなく自動車の使用者や安全運転管理者も損害賠償責任を負わなければならない可能性があります。

アルコールチェック義務化や飲酒運転に対する罰則については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

参考記事:アルコールチェック義務化の罰則は何?罰則を受けないポイントも解説

参考記事:飲酒運転の罰則と行政処分|酒気帯びの基準や違反点数も詳しく解説

今のところ、安全運転管理者が業務を怠ったことに対する直接的な罰則はありません。しかし、業務怠慢により安全運転の確保ができなくなった場合は、間接的に罰則が科されたり、責任を問われたりすることがあるため注意してください。

こうした”見逃し”を防ぐには、人の注意だけに頼らない仕組みづくりが重要です。

Bqey(ビーキー)は、飲酒検知時にエンジンがかからない、「飲んだら乗れない®」システムを搭載。物理的に飲酒運転を防止できます。

サービス紹介資料を無料でダウンロード

②法令違反の発生

安全運転管理者は、運転者が法令を遵守しているかどうかを監督する責任があります。しかし、業務を怠ると、運転者の違反行為が見過ごされる可能性があります。

これにより、企業や組織は法的な問題に直面し、罰金や営業停止などの厳しい制裁を受けるリスクが高まります。

③信頼性の低下

安全運転管理者が業務を怠り、飲酒運転や法令違反が発覚した場合、企業や組織の信頼性は大きく低下します。信頼性が低下すると、顧客や取引先からの信用を失うだけでなく、企業で働く従業員の士気にも悪影響を与えます。

その結果、企業のブランドイメージが損なわれ、貴重な人材を失うリスクも高まります。

厳格に対応しようと思うと業務負担が激増する

このように、アルコールチェックをはじめとする安全運転管理者の業務を怠ると、企業にとって様々なリスクが発生します。しかし、厳格に対応するほどに安全運転管理者の業務負担が増加するのも事実です。

たとえば、アルコールチェック義務化により具体的な業務内容として以下の4点が加わりました。

①運転前後に目視およびアルコールチェッカーを用いてドライバーの状態を確認

②確認した内容を記録

③記録を1年間保存

④アルコールチェッカーをいつでも正確に測定できるように保持

このうち、①~③はドライバーが運転するたびに行う必要があり、実際は記録の抜け漏れや誤字脱字のチェックに時間がかかっているという声も少なくありません。記録の保存期間を把握して古い記録簿を破棄したり、アルコールチェッカーを定期的に点検・メンテナンスしたりといった作業にも手間がかかります。

企業にとっては、安全運転管理者の業務負担をいかに軽減するかが喫緊の課題となっています。

アルコールチェック義務化により業務量が増えた中でも、効率的に法令遵守の徹底を行うことのできている企業様の事例を『アルコールチェック義務化の対応成功事例6選』にてご紹介しています。ぜひご覧ください。

なお、アルコールチェッカーの点検・メンテナンスについては以下の記事を参考にしてください。

業務負担軽減のために「車両管理システム」が注目されている

安全運転管理者の業務負担を軽減するために、近年注目されているのが「車両管理システム」です。

安全運転管理者の業務において車両管理システムがどのように役立つのか解説していきます。

そもそも、車両管理システムとは

車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

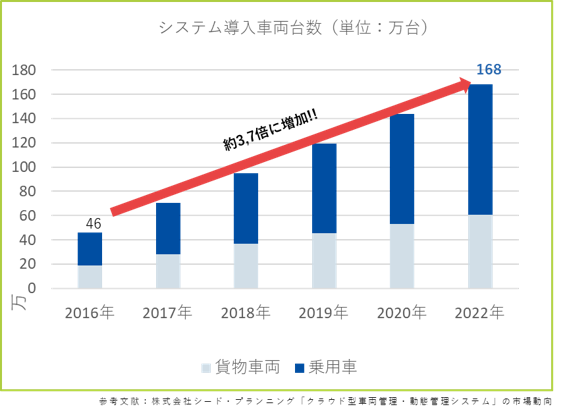

車両管理システムは、2017年の中型トラックに対するタコグラフ搭載義務化をきっかけに需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。

飲酒運転防止に対する企業の意識が高まるとともに、さらに車両管理システムが注目されるようになってきています。また、働き方改革により、労働時間の見直しが図られる中で、社用車管理業務の負担を軽減させるために、車両管理システムを導入する企業も増えました。

なお、車両管理システムについては以下の記事で解説しています。各社が提供するサービスの特長や機能も比較しているので、合わせてご覧ください。

車両管理システムを導入するメリット

車両管理システムを導入すると、アルコールチェックの実施や記録類の管理といった、安全運転管理者の業務を確実かつ効率的に行うことができるようになります。

具体的には以下のようなメリットがあります。

- ペーパーレス化を実現し、管理コストを下げられる

- 記録類の未記入・未提出を自動で判別し、確認の時間を短縮できる

- 現在地の取得や写真の添付機能を活用して、アルコールチェックを厳格に行うことができる

その他にも、社用車の利用や管理における利便性を向上させる様々な機能が搭載されています。

- 予約状況や利用状況を活用し、必要な車両台数を把握することができる

- デジタルキーで対面での鍵の受け渡しをなくすことができる

- 車両の現在地をリアルタイムで把握し、効率よく車両を運用できる

- 最適な走行ルートを提案し、燃料費を削減できる

社用車の管理方法を見直して業務効率化を叶えた企業様の事例を、『成功事例から学ぶ最新社用車管理』でご紹介しています。自社の運用と見比べて、より効率的な社用車管理の運用方法を検討してみましょう。

システムを用いたアルコールチェックの運用例

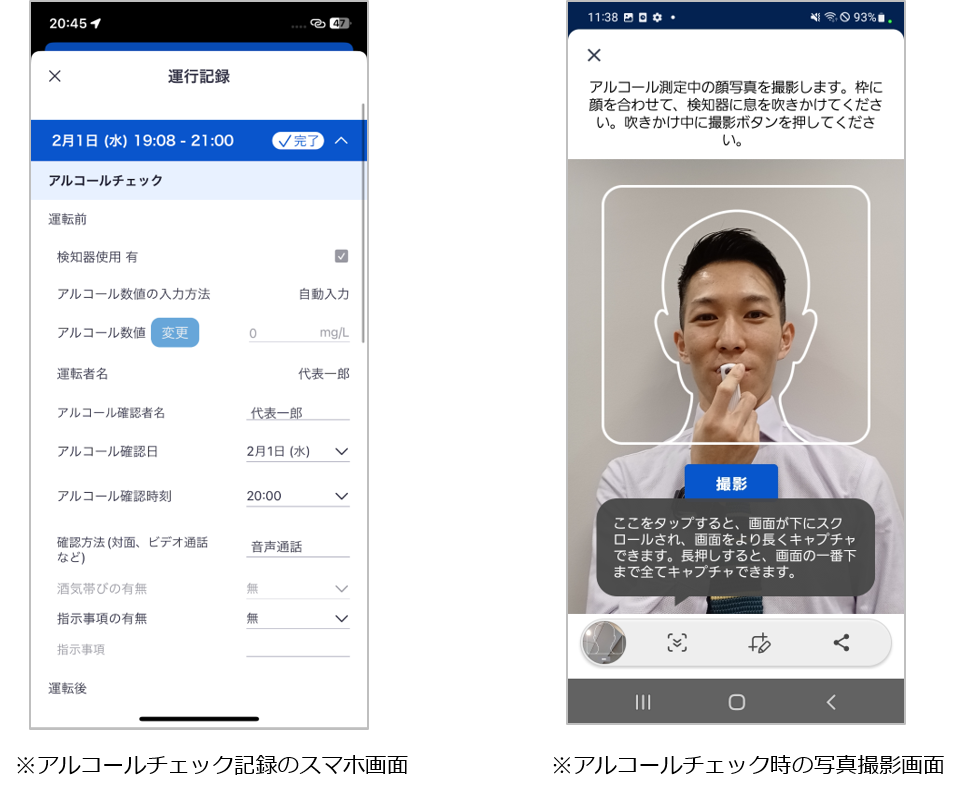

車両管理システムを用いてアルコールチェックを実施する場合の流れを、弊社の提供する車両管理システム「Bqey(ビーキー)」を具体例として用いて説明します。

1.安全運転管理者の立ち合いのもと、運転前のアルコールチェックを行います。測定数値など一部の情報は自動入力されるため、その他必要な情報をドライバーがBqeyのアプリに入力します。

2.運転後も同様にアルコールチェックを行い、そのままアプリから提出します。

3.提出された記録はすぐにシステムに反映され、安全運転管理者はリアルタイムで記録を確認することができます。データは自動で3年間システムに保存されます。

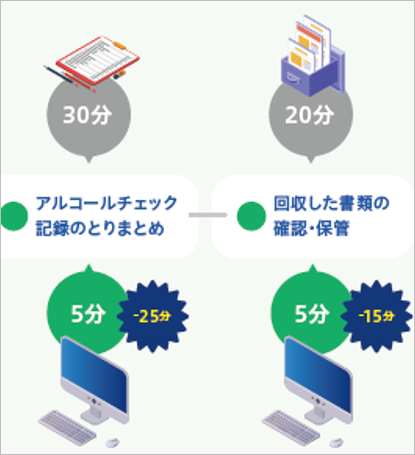

未提出や未記入があった場合には、ドライバーに自動で通知が届くので、管理者のチェックの手間を大幅に省きます。概算にはなりますが、社用車を5~6台と仮定した場合は、アルコールチェック記録のとりまとめにかかる時間が30分から5分程度に、回収した書類の確認・保管にかかる時間が20分から5分程度に削減が見込まれます。

このように、車両管理システムを活用するとアルコールチェックに関して、安全運転管理者はもちろんドライバーにおいても業務負担を軽減することができます。

また、アルコールチェックだけでなく、システム上で車両の予約管理をしたり、運転日報や日常点検等の書類をデータで一元管理したりすることができるなど、車両管理システムには様々な機能があります。

様々な機能があるからこそ価格も様々で、機能が充実していればしているほど費用が高くなってしまいます。自社の抱えている課題を見える化し、課題を解決することができる機能を絞り込み、適切なシステムを選ぶことで、車両管理システムはより大きなメリットをもたらします。

まずは各社が提供する車両管理システムについて幅広く情報収集することをお勧めします。その上で、費用対効果が得られるかをしっかりと吟味し、車両管理システムを選択するようにしましょう。

また、『車両管理システムの選び方』には、自社に合ったシステムを選ぶ際に重要な観点や自社の課題を確認するためのチェックリストを掲載しています。ぜひ活用してください。

まとめ

今回は、安全運転管理者制度の罰則内容について解説しました。

安全運転管理者制度では、「選任義務違反」、「解任命令違反」、「是正措置命令違反」、「選任解任届出義務違反」の4つの違反行為に対する罰則が設けられています。

企業には、安全運転の確保や交通事故防止に取り組む責任があります。そのため、安全運転管理者制度における罰則も見直され、2022年の法改正で厳罰化に至りました。

これらの罰則を受けないためには、以下のように法令遵守することが重要です。

- 自動車の台数に応じて安全運転管理者や副安全運転管理者を選任する

- 安全運転管理者等の選任、解任、交代、届出内容の変更の際は速やかに届出を行う

- 安全運転管理者の業務を確実に遂行する

- 法定講習を受講する

- 解任命令や是正措置命令が発令された場合は速やかに従う

安全運転管理者は責任重大であり、その業務負担も大きいため、「車両管理システム」を導入して業務効率化を図るのもおすすめです。安全運転管理者の業務を確実かつ効率的に行い、安全運転の確保に努めましょう。

安全運転管理者の業務効率化なら

車両管理システム「Bqey(ビーキー)」!

業の安全運転に欠かせない安全運転管理者。その業務は多岐にわたるため、いかに効率よく行うかが重要です。 車両管理システム「Bqey」には、

- アルコールチェック記録など義務化で増える業務を効率化

- 日報類を一元管理してぺーパレス化を促進

- 車両予約や鍵の貸出・返却もスマホひとつで完結

- 車両の稼働状況を正確に集計して自動でグラフ化

など、業務効率化や経費削減に役立つ機能が充実しています。まずは「Bqey」の資料をダウンロードして、貴社の課題が解決できるかチェックしてみてください!