運転日報とは?記載すべき項目や書き方、保存期間もわかりやすく解説

商品の運送や営業活動など、業務で自動車を利用する企業は、運転日報の作成や保存を行う必要があります。しかしながら、

- 自社は運転日報の作成、保存義務の対象なのかわからない

- 具体的にどんな項目について記載すればよいのか知りたい

- どのように保存すればよいのか知りたい

- 作成を怠った場合の罰則はあるのか把握しておきたい

など疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

本記事では、運転日報に「記載すべき項目」や詳しい「書き方」、「保存期間」、怠った場合の「罰則」について法令を踏まえて解説します。運転日報の活用例や、効率よく運用する方法も紹介していますので、ぜひご覧ください。

執筆者:Bqey(ビーキー)編集部

Bqey編集部は、企業の車両管理に精通したチームです。運営元は、国内外の自動車メーカーに部品を供給するサプライヤーである株式会社東海理化の新事業部門。製造現場で培った技術と知見を活かし、効率的な車両管理を支援するシステムを開発・提供しています。記事では、安全運転や車両運用に役立つ情報をわかりやすく発信しています。

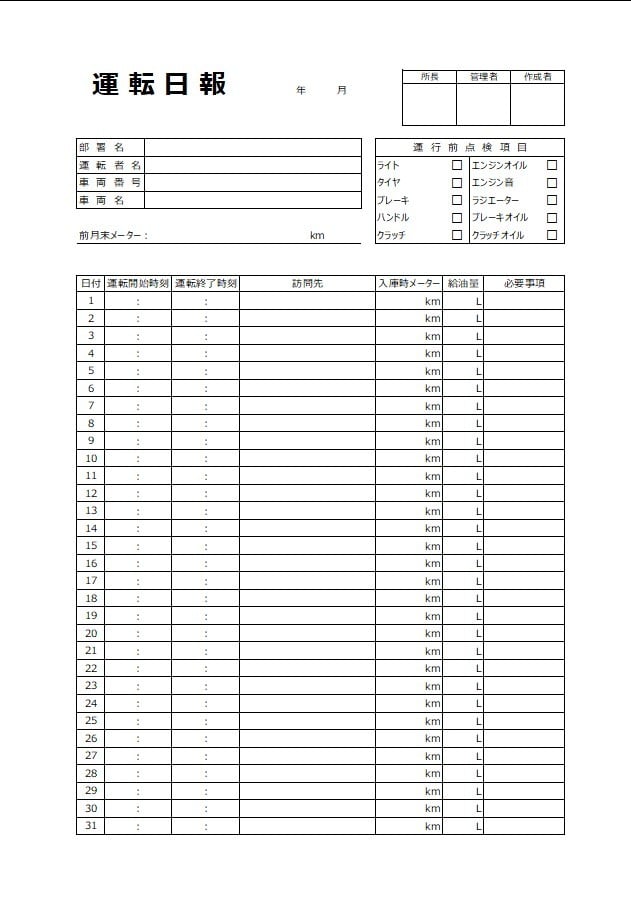

運転日報テンプレート無料ダウンロード!

(社用車管理完璧マニュアル付き)

運転日報のExcelテンプレートです。

運転開始・終了時刻や訪問先、メーター、給油量を入力することができます。

また、付属の「社用車管理完璧マニュアル」では運転日報の他にも法令遵守のためにやるべきことを解説していますので、改めて社用車管理を見直すための材料としてぜひご活用ください。

【社用車管理でやるべきことの一例】

- 車両管理規定の制定

- 安全運転管理者の選任

- アルコールチェック義務化への対応

運転日報の手書き・エクセル入力に時間をとられていませんか?

Bqey(ビーキー)なら、スマホでらくらく入力・クラウドで一元管理!社用車管理を効率化し、記録ミスや紙管理の負担を減らせます。

Bqeyサービス紹介資料はこちら

運転日報とは

運転日報とは、業務で自動車を運転した際に、ドライバーが氏名や走行距離など必要な項目を記載するものです。

運転日報によって、ドライバーが長距離運転や休憩不足で疲労していないか確認したり、走行距離に応じた車両のメンテナンスを検討したりすることができます。

運転日報は法令で義務付けられている

運転日報の作成が義務付けられているのは、緑ナンバー自動車を使用している企業と、一定台数以上の白ナンバー自動車を使用している企業です。

また、法改正により2025年4月からは軽自動車で配送を行う「(黒ナンバー貨物軽自動車運送事業者)」にも業務の記録、すなわち運転日報の記録と保存が義務付けられました。

運転日報といっても、業種によってそれぞれ異なる法令が適用されており、記載しなければならない内容も異なります。まずは、どのような法令で定められているのか見ていきましょう。

なお、すでにご存じの方は、こちらからすぐに運転日報の記載内容を確認していただけます。

そもそも、緑ナンバー(黒ナンバー)と白ナンバーとは

ナンバープレートの色は、自動車が事業用か自家用かによって変わります。

旅客や貨物等の運送業で使用する事業用自動車は、緑色の板に白い文字のナンバープレートをつける義務があり、一般的に「緑ナンバー」と呼ばれています。

タクシーでお客さんを目的地まで乗せることにより料金が発生する、トラックで荷物を運ぶことにより依頼主から賃金を得る、など運ぶ行為そのもので利益を得る場合は「緑ナンバー」に該当します。

また、貨物等の運送業において軽自動車を使用する場合は、黒い板に黄色の文字のナンバープレートをつける義務があり、「黒ナンバー」と呼ばれています。

一方、それ以外は自家用自動車とされており、白い板に緑色の文字のナンバープレート、いわゆる「白ナンバー」となります。

トラックで自社商品を運ぶ場合や、取引先への営業回りの場合などは、荷物を載せていても「白ナンバー」に該当します。

- 緑ナンバー:「有償」で荷物や人を目的地に運ぶトラック・バス・タクシーなどの事業用自動車

-

黒ナンバー:「有償」で荷物を目的地に運ぶ事業用の軽自動車

- 白ナンバー:「無償」で自社の荷物や人を運ぶ、事業用自動車以外の車両

緑ナンバーに関する法令

緑ナンバーを付ける事業用自動車は、バスやタクシー等の旅客自動車運送事業と、トラック等の貨物自動車運送事業の2つに大別されます。

その上で、バスやタクシー等は「旅客自動車運送事業運輸規則」、トラック等は「貨物自動車運送事業輸送安全規則」に基づき、運転日報の作成と保存が義務付けられています。

これらの企業には、社内の安全運転教育や運行計画の作成を担う「運行管理者」が設置されており、運転日報の管理も「運行管理者」が担当します。

黒ナンバーに関する法令

黒ナンバーに関しても、緑ナンバーのトラック同様 「貨物自動車運送事業輸送安全規則」に基づき、運転日報の作成と保存が義務付けられています。ただし、バイク等は対象外です。

運転日報が義務化されたのと同時に、黒ナンバーにおける安全運行の責任者である「安全管理者」の設置も義務付けられました。運転日報の管理は、安全管理者の業務のひとつとなります。

詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

参考記事:貨物軽自動車に安全管理者の選任が義務化!講習や業務も徹底解説

白ナンバーに関する法令

白ナンバーに関しては、「道路交通法施行規則」に基づき、以下のいずれかに当てはまる企業や事業所に対して、運転日報の作成が義務付けられています。

- 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している

- 5台以上の自家用自動車を使用している

この条件は、白ナンバーにおいて安全運転確保の役割を担う「安全運転管理者」の選任義務の対象を表しています。法令上、運転日報の管理は安全運転管理者の業務内容の一つに位置づけられています。

安全運転管理者の選任義務や必要となる資格要件、届出方法などについて、イラストを用いてわかりやすくまとめた『安全運転管理者まるわかりガイド』も用意していますので、ぜひ参考にしてください。

それぞれの管理者の業務内容

運転日報の管理は、緑ナンバーにおいては「運行管理者」、黒ナンバーにおいては「安全管理者」、白ナンバーにおいては「安全運転管理者」の業務内容であるとお伝えしました。

ここで、改めてそれぞれの業務内容について確認しておきましょう。

運行管理者の業務内容

運行管理者は、国土交通省令により大きく以下4つの業務を行わなければなりません。

- 運行計画の作成

- 点呼・運行指示

- 記録の保存(運転日報など)

- 乗務員の管理・指導・監督

実際の省令ではかなり細かく定められていますので、詳細を知りたい方は以下の資料でご確認ください。

参考:道路運送法及び貨物自動車運送事業法における運行管理者、運転者及び車掌の業務(詳細).pdf (mlit.go.jp)安全管理者の業務内容

安全管理者は、国土交通省の資料によると以下の14業務を行わなければなりません。

- 運転者の休憩・睡眠施設の管理

- 乗務割の作成

- 酒気帯び運転の防止

- 運転者の健康状態の把握と安全確保

- 過積載防止の指導・監督

- 積載方法の指導・監督

- 点呼の実施と記録・保存およびアルコール検知器の管理

- 運転日報の記録・保存

- 事故発生時の記録・保存

- 運転者台帳の作成・保管

- 運転者に対する指導・監督およびその記録・保存

- 運転者の適性診断の実施

- 異常気象時などの安全確保の措置

- 事故防止対策に関する指導・監督

安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者は、道路交通法施行規則により以下9つの業務を行わなければなりません。

- 運転者の状況把握

- 運行計画の作成

- 交替要員の配置

- 異常気象時等の安全確保の措置

- 安全運転の指示

- 運転前後の酒気帯び確認

- 酒気帯び確認の記録・保存

- 運転日誌の記録

- 運転者に対する指導

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。

弁護士監修の 「法令遵守チェックリスト(アルコールチェック義務化編)」 で、自社の運用が法令に沿っているか今一度ご確認ください。

このように、運転管理者と安全運転管理者には交通安全を守るため、多くの業務が課されています。その中の一つが運転日報の管理なのです。

なお、運行管理者と安全運転管理者については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事:安全運転管理者と運行管理者の違いを解説!資格や罰則、業務内容も運転日報に記載すべき項目と書き方

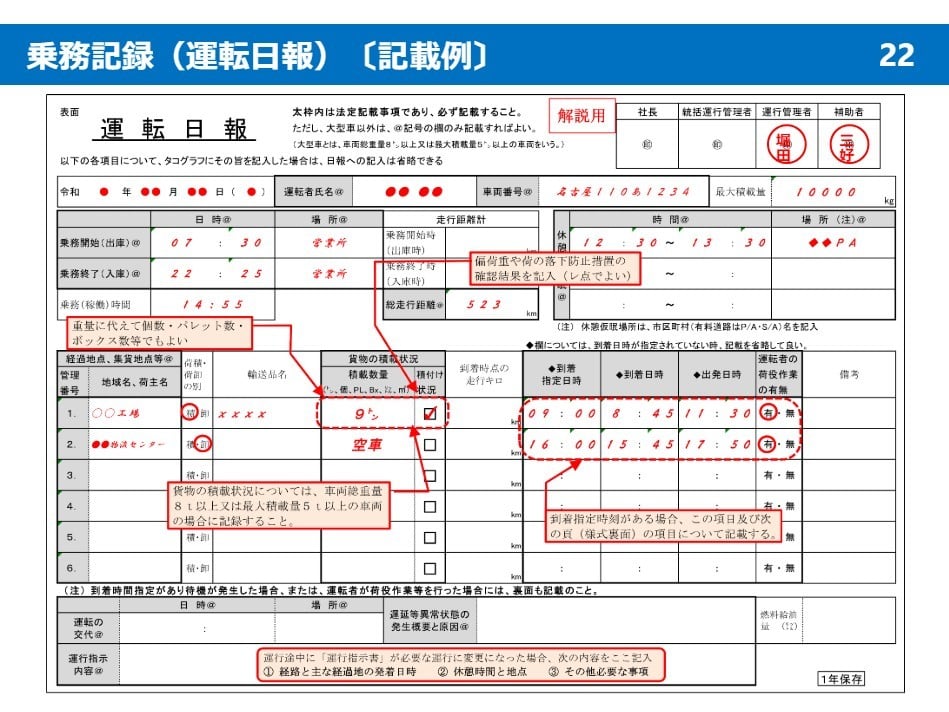

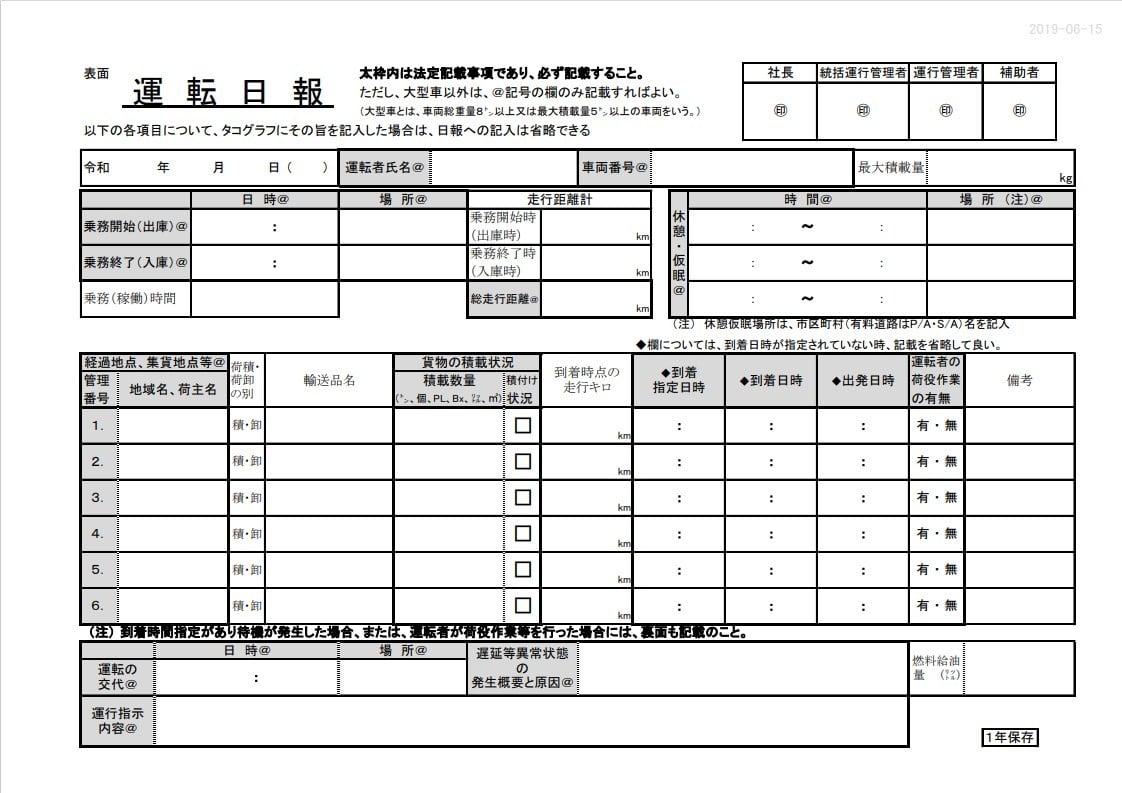

運転日報に記載すべき項目について、法令ではどのように定められているのでしょうか。ここでは、緑ナンバー(黒ナンバー)と白ナンバーそれぞれの運転日報を作成する際に、必ず記載しなければならない項目と、詳しい書き方を紹介します。

緑ナンバー・黒ナンバーの場合

ここからは、緑ナンバーの中でも、トラック等の貨物自動車運送事業について解説していきます。バスやタクシー等の旅客自動車運送事業については、旅客自動車運送事業運輸規則 | e-Gov法令検索にて確認してください。

トラック等の緑ナンバーと黒ナンバーの運転日報に関する記載項目は、いずれも貨物自動車運送事業輸送安全規則第八条で定められており、わかりやすく言い換えると以下の8項目について記載する必要があります。

- ドライバーの氏名

- 業務で使用した車のナンバー

- 業務の開始・終了地点と日時、主な経過地点、および走行距離

- 業務を交替した場合は、その地点と日時

- 休憩や睡眠をした場合は、その地点と日時

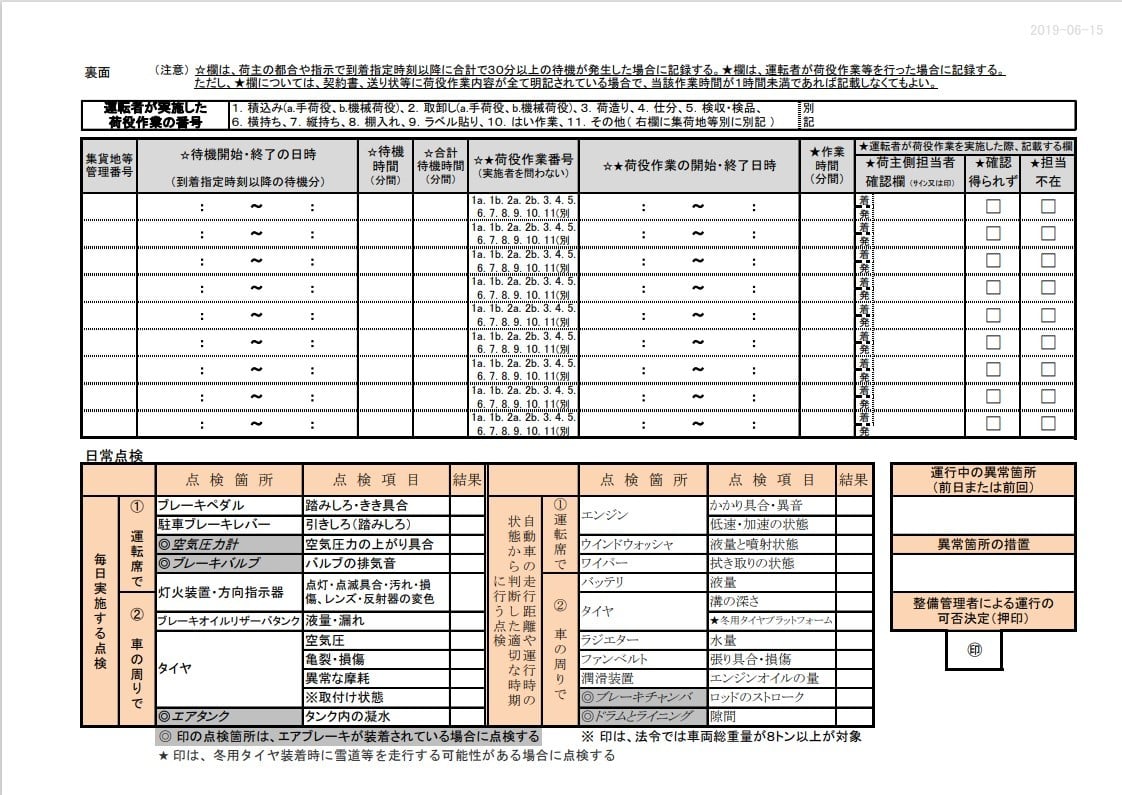

- 車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の自動車に乗務した場合は、貨物の積載状況や集荷・配達地点での待機状況、荷役作業の実施状況

- 道路交通法もしくは自動車事故報告規則における特定の事故または著しい運行の遅延など、異常が発生した場合は、その概要と原因

- 運行経路などの運行指示内容

参照元:一般社団法人 愛知県トラック協会事業管理及び関係帳票類の作成について

緑ナンバーの場合、車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の自動車の場合は記載項目が増えるため、特に注意が必要です。

「貨物の積載状況」には積載した数量や重量を記載します。パレットやボックスの数でも構いません。

また、荷物の積み込みや取り卸しといった「荷役作業」や、荷造りや仕分け、実際に使用する場所まで荷物を運ぶなど「附帯業務」を行った場合は、その内容や荷主の確認有無についても記載しなければいけません。

参考:全日本トラック協会[運行管理業務と安全]マニュアル

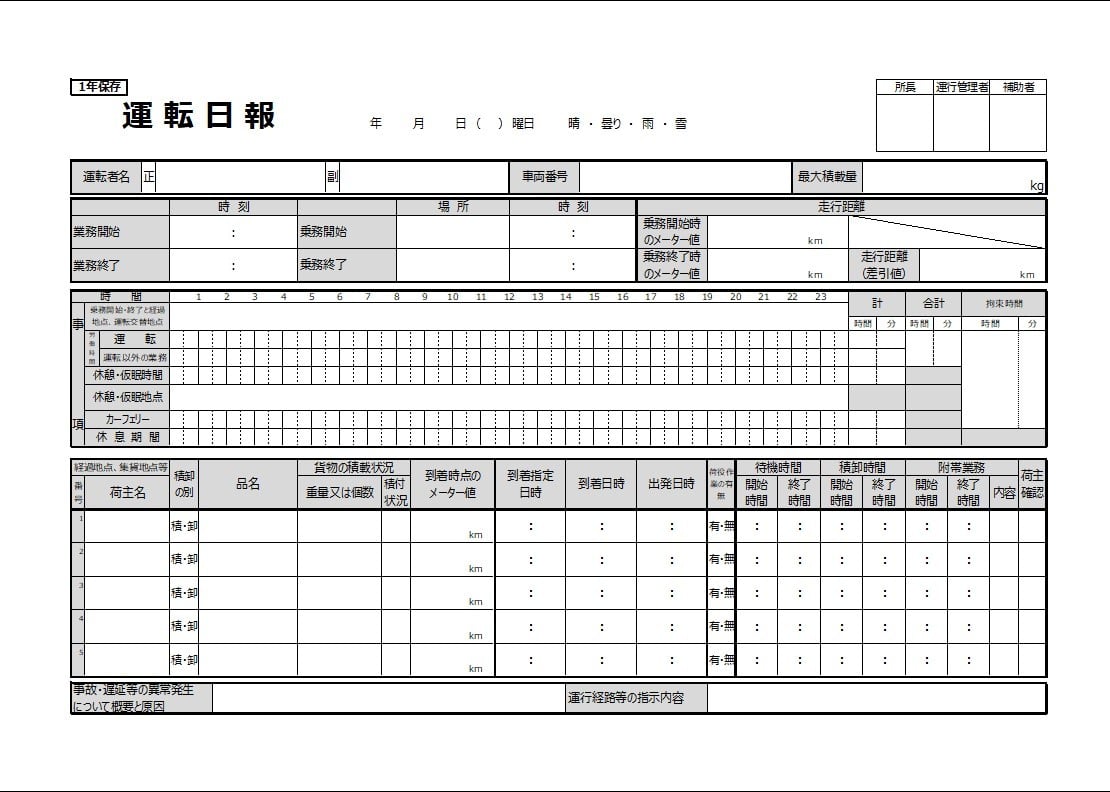

白ナンバーの場合

道路交通法施行規則第九条の十で定められており、わかりやすく言い換えると以下の4項目について記載する必要があります。

- ドライバーの氏名

- 運転の開始・終了の日時

- 運転した距離

- 運転状況を把握するために必要な情報

緑ナンバーと比べて、必ず記載しなければならない項目は少ないですが、運転者の状況把握のための重要な書類ですので、正確に記載しましょう。

「運転状況を把握するために必要な情報」の書き方について、法令では細かく明示されていませんが、休憩や仮眠を取った場合は、その場所や時間を記載するとよいでしょう。

法令で義務付けられている以外にも、訪問先や業務内容、給油量、車両点検の結果なども記録しておくと、業務の実施状況を把握するのに役立つでしょう。

また、走行時に危険を感じた箇所があれば記載しておくと、事業所内での情報共有につながります。

【無料】運転日報のテンプレート

ここまで解説してきたように、運転日報に記載しなければならない項目は緑ナンバーや黒ナンバーと白ナンバーで異なります。

記載する形式については特に法令で定められておらず、先ほど説明した記載項目を満たしていれば問題ありません。とはいえ、ゼロから記録簿を作成するのは手間と労力がかかります。

ここでは、無料でダウンロードしてすぐに使える、運転日報のテンプレートを紹介します。様々なタイプのものを掲載していますので、自社にとって使いやすいものを見つけてください。

緑ナンバー・黒ナンバー用のテンプレート

トラック等の緑ナンバー、および黒ナンバーにおける運転日報テンプレートを紹介します。

以下のリンクをクリックすると、Excel形式のテンプレートが無料でダウンロードできますので、ぜひ活用してください。

ほかにも、以下のWebサイトから無料でダウンロードできます。法令上の記載項目のみに絞ったタイプ、タコグラフ(運行記録計)チャート紙が貼り付けられるタイプ、荷役作業が追加された網羅的なタイプなどがあります。

- 一般社団法人 愛知県トラック協会

https://ssl.aitokyo.jp/member/download/

- 一般社団法人 群馬県トラック協会

https://www.gta.or.jp/tekisei/download.html

- 公益社団法人 北海道トラック協会

https://www.hta.or.jp/optimization/forms/

参照元:一般社団法人 愛知県トラック協会 (aitokyo.jp)

白ナンバー用のテンプレート

白ナンバーも、緑ナンバーの場合と同様、指定のフォーマットはありません。緑ナンバーと比べて記載すべき項目数が少なくシンプルであるため、自社にとって必要な項目を追加して運用するケースが多いです。車両の点検項目が入っているものを選ぶと、一緒に記録できて便利です。

以下のリンクをクリックし、必要事項を入力いただくと、Excel形式のテンプレートが無料でダウンロードできます。ぜひ活用してください。

ほかにも、以下のWebサイトから無料でダウンロードすることができます。

- 日本法令 自動車運転日報

https://www.horei.co.jp/hp/download/

※うまくダウンロードできない場合は、テンプレートのリンクをコピーして新しいタブのURL欄にペーストして開くと、ダウンロードが可能となります - IBJL東芝リース株式会社 車輛運行記録日報(車輛別)

https://www.toshiba-lease.co.jp/service/auto/format/ - 公益社団法人愛知県安全運転管理協議会 運転日誌

https://www.1972-aakk.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b

なお、以下の記事には、より多くのテンプレートを掲載しています。もっと色々なテンプレートの中から選びたいという方は、ぜひ参考にしてください。

運転日報の保存期間

運転日報は、作成するだけでなく、適切に保存することも必要です。ここでは、保存しなければいけない年数と、おすすめの保存形式について解説します。

保存すべき年数

運転日報の保存期間は、貨物自動車運送事業輸送安全規則においては1年間と定められています。つまり、緑ナンバーの企業は運転日報を1年間保存しなければなりません。

一方、道路交通法施行規則では保存期間について明記されていません。

しかし、同規則において、2022年から義務化されたアルコールチェックの記録については、1年間保存することと定められています。

仮に従業員が業務において重大な交通事故を起こした場合や、悪質な交通違反を犯した場合、公安委員会からアルコールチェックの記録や運転日報の提出を求められることがあります。こうしたケースへの対応を考えると、運転日報についても最低1年間は保存しておくことをおすすめします。

また、運転日報は労働者の運転時間を記載する書類でもあり、労働基準法にも関わるので注意が必要です。労働基準法では、書類の保存期間が5年間と定められています。そのため運転日報の保存期間は、労働基準法に合わせて5年間とすると安心です。

※労働基準法における書類の保存期間は、当面は経過措置として3年間保存となっています(2024年3月現在)。

参考:改正労働基準法に関するQ&A (mhlw.go.jp)

おすすめの保存形式

運転日報の保存形式は、紙でも電子データでも構いません。紙に記載し、ファイリングしている企業も少なくないでしょう。

しかし、紙での運用は、紙資料が増えて保管場所をとる、ファイリング作業が手間といった課題を伴います。

過去の運転日報を確認する必要が生じた場合も、ファイルを取り出し、ページをめくって探さなければなりません。車両の利用頻度が高い企業では、保管するファイルの量も多くなり、探すのに膨大な時間と手間を要します。

一方、電子データで保存すれば、紙の使用量削減はもちろん、過去の運転日報の検索にかかる時間の削減も可能です。

また、電子データであれば、データの改ざんを防止したり、編集履歴を残したりする仕組みを利用することで、セキュリティ強化にもつながります。

このような観点から、可能であれば電子データで保存することをおすすめします。

作成や保存を怠った場合の罰則

法令上の義務に反し、運転日報の作成や保存を怠った場合、処分や罰則はあるのでしょうか。

現時点では、貨物自動車運送事業輸送安全規則および道路交通法施行規則において、運転日報業務の怠慢に対する直接的な罰則は定められていません。

しかし、運転日報に関する業務は、緑ナンバーでは運行管理者、白ナンバーでは安全運転管理者に課された業務内容の一つです。

これを怠った結果、企業内の安全運転確保に問題があるとみなされた場合は、是正措置や管理者の解任、資格証返納などの命令が発令される可能性があります。

命令を無視して業務怠慢が続いたり、適格な管理者への交代を行わない場合は、罰則の対象となるため注意してください。

また、運転日報の作成や保存以外でも、安全運転管理者の業務やアルコールチェック義務化において、法令を遵守した運用で罰則を回避するために、以下の資料で自社の運用で問題がないか確認しましょう。

| 関連する管理者 | 違反行為の名称 | 罰則内容 |

|---|---|---|

|

運行管理者 |

返納命令違反 |

運行管理者資格者証の返納命令が出されても運行管理者資格者証を返納しなかった場合、50万円以下の罰金が科されます。 |

| 安全運転管理者 | 解任命令違反 |

安全運転管理者の解任命令が出されても適切な手続きを取らず、安全運転管理者の職務を続ける場合、50万円以下の罰金が科されます。 |

|

安全運転管理者 |

是正措置命令違反 |

安全運転管理者に対して是正措置命令が出されても適切な対応を取らなかった場合、50万円以下の罰金が科されます。 |

運行管理者や安全運転管理者に関する罰則は他にもいくつかあります。詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

一般的な運用4ステップ

運転日報の運用は、一般的に以下の4ステップで行います。それぞれのステップにおけるポイントや注意点も含めて説明します。

①運転前後にドライバーが必要項目を記入

法令で義務付けられている項目に、自社で必要な項目を加えて決定したフォーマットに、ドライバーが記入します。

紙の記録簿に記入する場合は、誤字脱字や記載ミスが発生しやすいため、丁寧に書いてもらうようあらかじめドライバーに伝えておくことが大切です。

特に、数字の「1」と「7」など手書きにすると判別が難しい場合もありますので、注意してください。

②ドライバーが管理者に提出

運転日報に必要項目を入力したら、ドライバーが運行管理者や安全運転管理者に提出します。

紙の記録簿をそのまま提出する場合、スキャナー等で電子データに変換してから提出する場合、Excelデータをメール等で提出する場合、共有サーバーへ格納して報告する場合などが考えられます。

提出忘れを防ぐために、入力したらすぐに提出する仕組みや運用方法を確立しておくことが重要です。

③管理者が内容を確認し、不備があれば修正を依頼

ドライバーの記入内容に未記入や記載ミスがないか、管理者が確認します。

不備が見つかった場合、ドライバーに差し戻して修正してもらいます。差し戻しが多いと、ドライバーにとっても管理者にとっても手間が増えるため、記入すべき項目がわかりやすいフォーマットを用いるなど、出来るだけ未記入や記載ミスが起こらないような対策をしておくとよいでしょう。

④内容に問題がなければ、記録を保存する

管理者が記録の内容に問題がないことを確認したら、記録を保存します。先ほど紹介したように、労働基準法の記録保存義務に合わせて、5年間保存しておくことをおすすめします。

紙と電子データのいずれの形式で保存する場合も、目次やインデックスを付けるなど、後から必要な記録を検索しやすいような工夫をしておくとよいでしょう。

運転日報の活用例

法令で作成が義務付けられている運転日報ですが、実際の業務においてどのように活用することができるのでしょうか。

ドライバーの労働状況改善

ドライバーの運転時間や走行距離を把握することで、長時間運転をしていないか、十分な休息がとれているかをチェックします。無理のある運転をしている場合は、運行計画を見直すなどの改善策を講じることができます。

車両異常の早期発見

車両の日常点検を記入項目に加えることで、車両異常の早期発見につながります。タイヤの摩耗やランプ切れなど、トラブルに発展する前に交換や修繕を行い、交通事故を防止しましょう。

また、エンジンオイルやタイミングベルトの交換時期は走行距離が一つの目安となりますので、忘れずにチェックしてください。

運行計画の改善

走行中に遭遇したヒヤリハット事例や、道路の状態不良等の危険箇所を記録しておくことで、それらを運行計画に反映して、安全な走行ルートに変更することが可能となります。

交通安全教育

ドライバーが自身の運転状況を記録することで、企業の看板を背負って車両を運転しているという自覚が高まります。

また、管理者がヒヤリハットや危険運転の詳細を確認し、ドライバーに合った安全運転指導に生かすことができます。

燃費の改善

給油量を記入項目に加えることで、燃費を算出することができます。走行ルートや交通状況にも影響されてしまいますが、急発進を避ける、減速時に早めにアクセルオフする、など燃費改善につながるエコドライブを心掛けましょう。

こうした心掛けは、交通事故の防止にもつながります。

運転日報に関する業務負担

ここまで、運転日報の記載内容や保存期間、活用例について解説してきました。

法令上の義務であるため確実に対応する必要がありますが、記入を行うドライバーと、記録管理を担当する運行管理者や安全運転管理者のいずれにとっても業務負担となることがしばしばあります。

仮に紙の運転日報を運用する場合に、どのような負担が発生するか、具体例を用いて紹介します。

ドライバーの負担

運転日報の項目が多い場合、記入に時間がかかります。また、丁寧に書いたつもりでも字が読みにくかったり誤字脱字があったり、未記入の箇所があった場合には、管理者から再提出を求められます。メインの業務ではないところで時間を取られてしまうため、ドライバーにとって負担になります。

管理者の負担

運転日報を紙で管理した場合は、ドライバーの数だけ紙の保管が必要です。例えば、ドライバーが50人いて、平均稼働日が20日のケースを想定してみましょう。

- ドライバー50人×平均稼働日20日×12ヶ月=12,000枚

上記のように、1年あたり12,000枚の紙が必要です。改正労働基準法による保存期間は5年間なので、最低でも60,000枚の紙が必要になり、記録簿を保管するスペースも確保しなければなりません。

スペースに余裕があれば、保管すること自体に問題はないでしょう。しかし、後から必要な運転日報を探さなければならない場合、ファイルやインデックスを工夫していても、最悪の場合60,000枚の中から探さなければなりません。

運転日報をペーパーレス化する3つの方法

こうした業務負担を軽減するためには、運転日報をペーパーレス化することが有効です。運転日報など社用車の管理業務をペーパーレス化することで効率化を実現した企業の事例について、『成功事例から学ぶ最新社用車管理』で紹介しています。

ペーパーレス化する具体的な方法としては、以下の3つが挙げられます。

①Excel

運転日報のExcelフォーマットを用意し、そこにドライバーが入力していく方法です。車両ナンバーのように固定された情報は、プルダウンから選択できるようにすることで、入力作業が簡単になり、誤字脱字のリスクを低減することが可能です。

ドライバー、車両、日付ごとなどにフォルダ分けできるため、紙の場合と比べて後から検索しやすい点もメリットです。データ集計や他データとの突合作業にかかる時間も短縮できるでしょう。

運転日報のExcelフォーマットは、1から作成してもよいですが、すでにあるテンプレートをアレンジして作成するのがおすすめです。以下の記事にて、無料でダウンロードできるテンプレートを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

参考記事:【無料】運転日報のエクセルテンプレート|記入例、保存期間も紹介

②運転日報アプリ

運転日報アプリとは、スマホから専用アプリを起動し、運転日報の内容を入力することで、データをクラウド上で保存できるサービスです。

メーターの数値をカメラで読み取ることで、走行データを自動入力することができたり、管理者の承認・差し戻しもアプリ上でやり取りすることが可能です。

後ほど紹介する車両管理システムと比べて、運転日報のみに機能が絞られている分、低価格で利用できるため、まずはコストをかけずに運転日報をペーパーレス化したい方におすすめです。

運転日報アプリについては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事:【2025】運転日報アプリおすすめ11選|無料アプリや機能比較も紹介

③車両管理システム

車両管理システムとは、運転日報アプリの機能に加え、車両予約やアルコールチェック、車検や免許証の有効期限の管理、車両の稼働状況把握といった車両管理に役立つ様々な機能が搭載されたツールです。

機能が多いため、運転日報アプリと比べて費用はかかりますが、車両管理に関する業務をまとめて効率化することができます。車両管理システムについては次の項で詳しく解説します。

なお、運転日報をペーパーレス化することで得られるメリットや、ペーパーレス化を進める際のポイントなどについては以下の記事で解説しています。合わせてご覧ください。

合わせて知りたい、車両管理システムとは

運転日報をペーパーレス化する方法のうち、Excelや運転日報アプリはなんとなくイメージしやすいと思いますが、「車両管理システム」については初めて聞いたという方も多いでしょう。

ここでは、車両管理システムの概要やメリットについて解説します。運転日報の効率的な運用方法を見つける参考にしてください。

そもそも、車両管理システムとは

車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

具体的には、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。

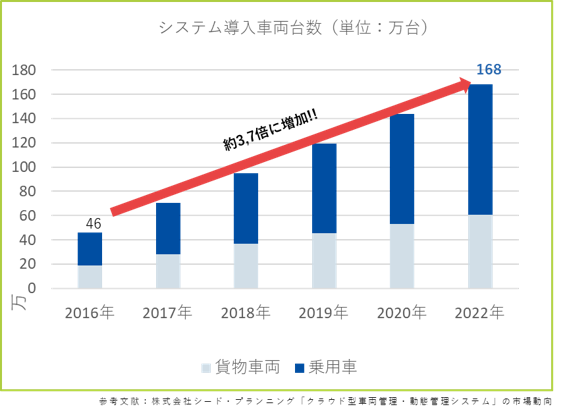

2017年の中型トラックに対するタコグラフ搭載義務化をきっかけに需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。

また、2022年4月から施行された、白ナンバーに対するアルコールチェック義務化に対応するために導入したという企業も増えています。

アルコールチェック義務化については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

参考記事:【最新】アルコールチェック義務化とは?実施方法や罰則などを解説

車両管理システムを導入するメリット

車両管理システムを導入すると様々なメリットがあります。具体的には以下の通りです。

管理者にとってのメリット

車両管理システムの機能は多岐に渡るため、抱えている課題によってどの機能が必要か検討する必要があります。車両管理システムを導入すると、運転日報の管理に関して、管理者にとって様々なメリットがあります。具体的には以下のようなメリットが挙げられます。

- ペーパーレス化の実現ができ、管理コストを下げられる

- 記録類の未記入・未提出を自動で判別し、確認の時間を短縮できる

その他にも、搭載されている機能によっては、運転日報以外の車両管理業務について以下のようなメリットもあります。

- 予約状況や利用実績データを分析して、最適な車両台数を把握できる

- スマホが鍵になるデジタルキー機能で、鍵の受け渡しをなくすことができる

- アルコールチェック機能で効率よく義務化への対応を徹底できる

- 車両の現在地をリアルタイムで把握し、効率よく車両を運用できる

- 最適な走行ルートを提案し、燃料費を削減できる

ドライバーにとってのメリット

車両管理システムは管理者の業務負担軽減のためのもの、と思われがちですが、実はドライバーにとってもメリットがあります。具体的には運転日報に関して以下のようなメリットが挙げられます。

- 日々の運転日報の作成にかかる時間を短縮できる

- 運転日報に不備や提出漏れがあった場合でも、システム上で修正・再提出でき効率的

運転日報以外に関しては、以下のようなメリットがあります。

- 外出先でもリアルタイムで車両の予約・空き状況を確認できる

- デジタルキーを利用すれば鍵の受け渡し不要となり、直行直帰など働き方の自由度が高まる

社用車に関する業務を効率よく行うことで、メインの業務に集中することができるため、営業効率や生産性アップにもつながります。

『車両管理システムの選び方』についてイラストつきで詳しく解説しています。各機能の説明や、選ぶ時のポイントをまとめていますのでぜひご覧ください。

まとめ

運転日報は、緑ナンバーの企業と、安全運転管理者を設置している白ナンバーの企業において作成が義務付けられています。

また、緑ナンバーの場合は記録を1年間保存することも法令で定められています。白ナンバーの場合は、保存期間について現時点で明記されていませんが、ドライバーの運転状況を把握し、提出を求められた際に対応できるよう、同じく最低1年間は保存しておくとよいでしょう。

労働基準法の観点から考えると、5年間保存しておくと安心です。

運転日報の作成や保存を怠ったことに対する直接的な罰則は、貨物自動車運送事業輸送安全規則と道路交通法施行規則のいずれにおいても定められていませんが、運行管理者や安全運転管理者の業務違反となるため、確実に対応してください。

運転日報を活用することで安全運転の推進、業務改善に役立てることができるため、「車両管理システム」などを上手に利用して、効率的に運用しましょう。

初期費用不要!1台から始められる!

車両管理システムなら「Bqey(ビーキー)」

「運転日報は抜け漏れなく作成したいし、しっかり保存できる体制も整えたい…」そんなときは車両管理システム「Bqey」におまかせ!

【Bqeyが選ばれる3つの理由】

- 初期費用や車体工事が不要で導入しやすい

- 1台・1ヶ月から始められる料金体系

- 使い勝手満足度92.3%!わかりやすい操作画面

まずは「Bqey」の資料をダウンロードしてみてください。 運転日報の業務を効率化できるイメージが湧くと思います!