【無料】運転日報のエクセルテンプレート|記入例、保存期間も紹介

運送業や営業活動など業務で自動車を使用する企業は、ドライバーの運転・休憩の状況や走行距離の把握などのために「運転日報」を作成する必要があります。この記事をご覧いただいている方の中には、

- 運転日報のテンプレートを入手してすぐに運用を始めたい

- ExcelやWordのテンプレートをアレンジして自社に合うフォーマットを作成したい

- 運転日報に記載しなければならない内容を確認したい

- 運転日報を効率的に運用するポイントを知りたい

といった要望をお持ちの方も多いかと思います。

本記事では、無料でダウンロードできる「運転日報のテンプレート」を掲載していますので、ぜひ活用してください。運転日報の「記載内容」、「保存期間」、「効率化の方法」なども紹介しているので、合わせて参考にしてください。

執筆者:Bqey(ビーキー)編集部

Bqey編集部は、企業の車両管理に精通したチームです。運営元は、国内外の自動車メーカーに部品を供給するサプライヤーである株式会社東海理化の新事業部門。製造現場で培った技術と知見を活かし、効率的な車両管理を支援するシステムを開発・提供しています。記事では、安全運転や車両運用に役立つ情報をわかりやすく発信しています。

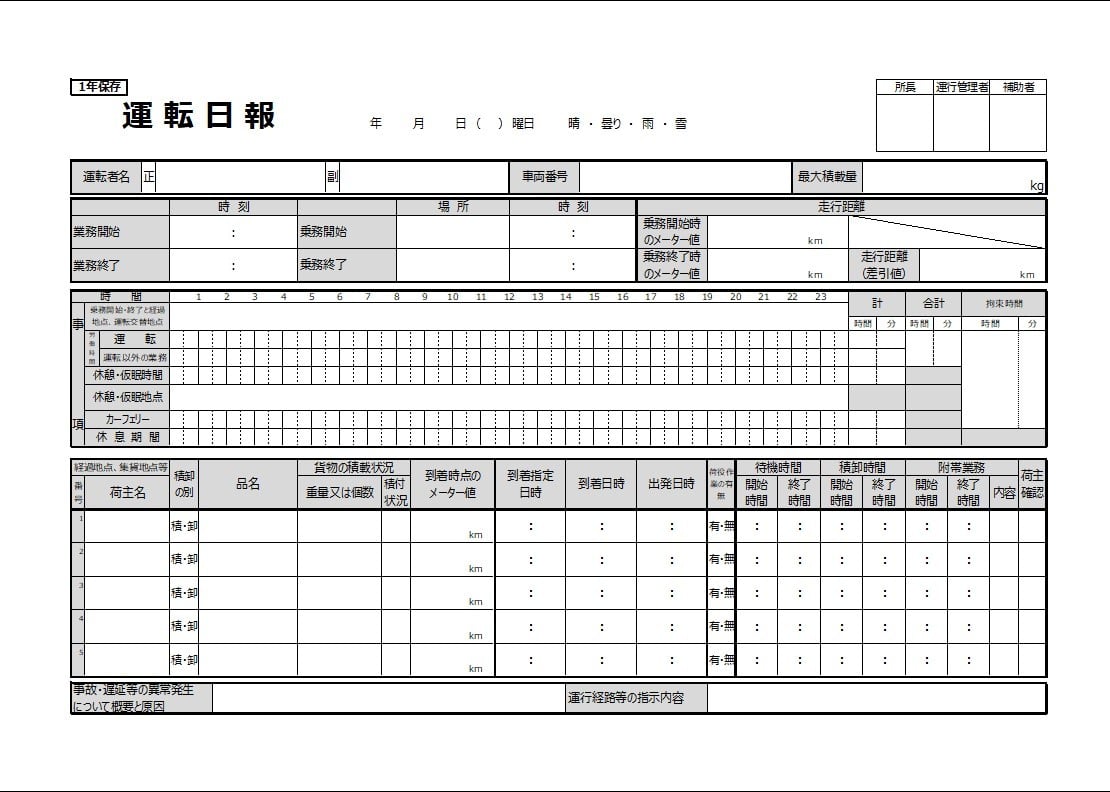

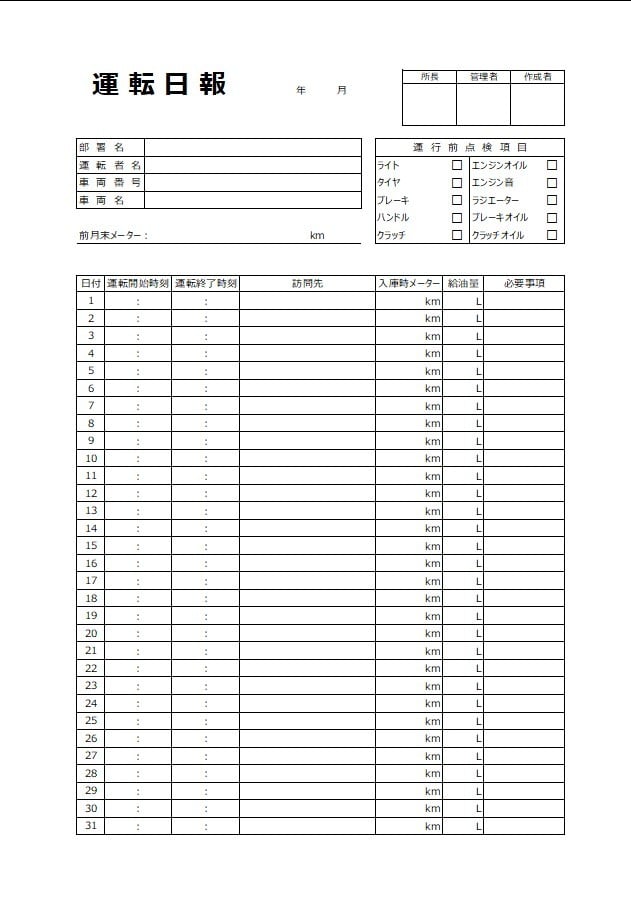

【Excel】白ナンバー用運転日報テンプレート

無料ダウンロード!

運転日報のExcelテンプレートです。

運転開始・終了時刻や訪問先、メーター、給油量を入力することができます。

ぜひご活用ください!

運転日報だけじゃない!アルコールチェックや日常点検、有効期限管理などもまとめて効率化。

社用車管理を一元化するBqey(ビーキー)のサービス紹介資料は”こちら”

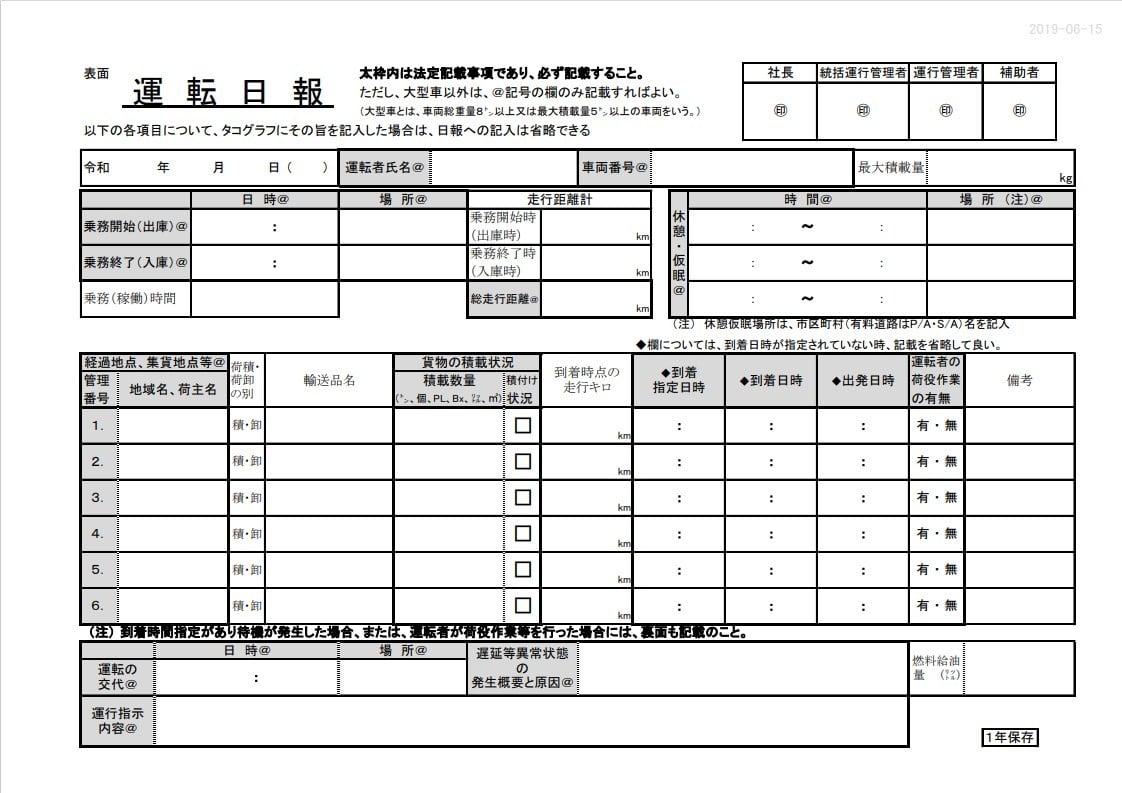

運転日報のテンプレート12選

まずは、使いやすくておすすめのテンプレートを紹介します。運転日報に記載すべき内容は「緑ナンバー」と「白ナンバー」で異なるため、それぞれに合わせたテンプレートを掲載しています。

緑ナンバー用のテンプレート

緑ナンバーのうち、ここではトラック等の貨物自動車運送事業における運転日報テンプレートを紹介します。

以下のリンクをクリックすると、Excel形式のテンプレートが無料でダウンロードできますので、ぜひ活用してください。

他にも、都道府県のトラック協会が公開しているテンプレートの中から、シンプルで使いやすいタイプ、タコグラフ(運行記録計)チャート紙が貼り付けられるタイプ、荷役作業が追加された網羅的なタイプを集めました。

法令で定められた項目を満たしていればフォーマットは自由なので、自社にとって使いやすいタイプを使用してください。

- 一般社団法人 愛知県トラック協会 (Excel、PDF)タコグラフ用紙版あり

https://ssl.aitokyo.jp/member/download/

- 一般社団法人 群馬県トラック協会 (Excel、PDF)タコグラフ用紙版あり

https://www.gta.or.jp/tekisei/download.html

- 一般社団法人 茨城県トラック協会 (Excel)

https://www.ibatokyo.or.jp/tekisei/tekiseika_docs - 公益社団法人 長野県トラック協会 (Word)タコグラフ用紙版あり

https://www.naganota.or.jp/member/download/ - 公益社団法人 北海道トラック協会 (Excel)

https://www.hta.or.jp/optimization/forms/

白ナンバー用のテンプレート

白ナンバーも、緑ナンバーの場合と同様、指定のフォーマットはありません。

以下のリンクをクリックし、必要事項を入力いただくと、Excel形式のテンプレートが無料でダウンロードできます。ぜひ活用してください。

法令で記載が義務付けられている項目については後ほど紹介しますが、緑ナンバーと比較してかなり項目が少なく、シンプルです。そのため、自社にとって必要な項目を追加して運用するケースが多いです。

以下で紹介する日本法令のテンプレートはExcel形式、biz oceanと各安全運転管理者協会のテンプレートはWord形式であり、ダウンロードしてから項目の追加・削除などアレンジすることが可能です。

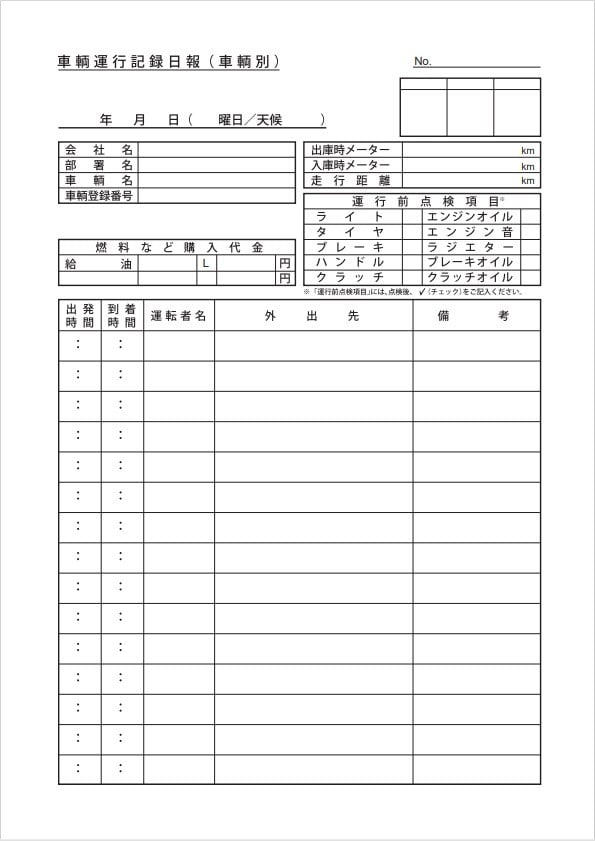

みずほ東芝リースのサイトには、1台の車両を特定のドライバー専用として運用する場合と、複数のドライバーが共用で運用する場合のテンプレートが掲載されているため、自社の運用スタイルに合わせて選択できます。

なお、白ナンバーで運転日報の作成が義務付けられているのは、安全運転管理者の選任義務の対象となる企業や事業所です。

安全運転管理者の選任義務や役割については、『安全運転管理者まるわかりガイド』を参考にしてください。

- 日本法令 自動車運転日報 (Excel)

https://www.horei.co.jp/hp/download/

※うまくダウンロードできない場合は、テンプレートのリンクをコピーして新しいタブのURL欄にペーストして開くと、ダウンロードが可能となります - IBJL東芝リース株式会社 車輛運行記録日報(車輛別) (PDF)

https://www.toshiba-lease.co.jp/service/auto/format/

- biz ocean 自動車運転日報 (Word)

https://www.bizocean.jp/doc/detail/101626/

※無料会員登録が必要です。 - 公益社団法人愛知県安全運転管理協議会 運転日誌 (Word)

https://www.1972-aakk.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b

- 北海道安全運転管理者協会・北海道安全運転管理者事業主会 運転日誌 (Word)

https://www.ankan-hokkaido.or.jp/pages/44/

運転日報の記載内容と保存期間

先ほど紹介したテンプレートは、いずれも法令で定められた項目を網羅していますが、これらをアレンジして自社専用の運転日報を作成・運用するためには、法令上、どんな項目を記載しなければならないのかを押さえておくことが大切です。

また、作成した運転日報は適切に保存する必要があります。

ここでは、運転日報に記載すべき内容と保存期間について詳しく解説します。

運転日報に記載すべき内容

運転日報に記載すべき内容は、緑ナンバーと白ナンバーでそれぞれ異なる法令によって定められています。

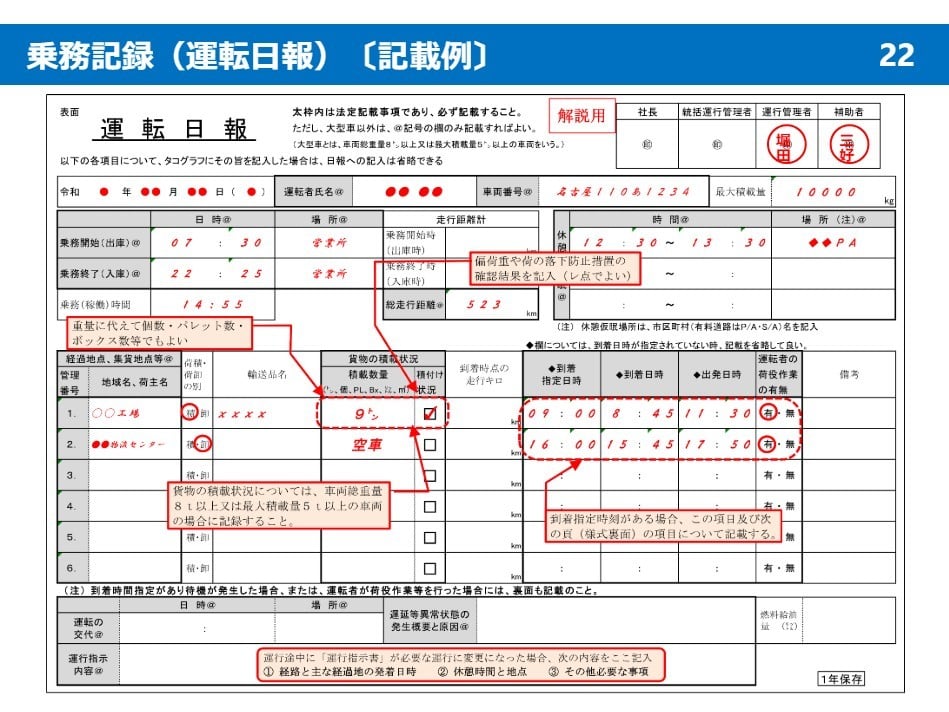

緑ナンバーの場合

緑ナンバーのうち、トラック等の貨物自動車運送事業については、貨物自動車運送事業輸送安全規則第八条で定められています。わかりやすく言い換えると、以下の8項目について記載する必要があります。

- ドライバーの氏名

- 業務で使用した車のナンバー

- 業務の開始・終了地点と日時、主な経過地点、および走行距離

- 業務を交替した場合は、その地点と日時

- 休憩や睡眠をした場合は、その地点と日時

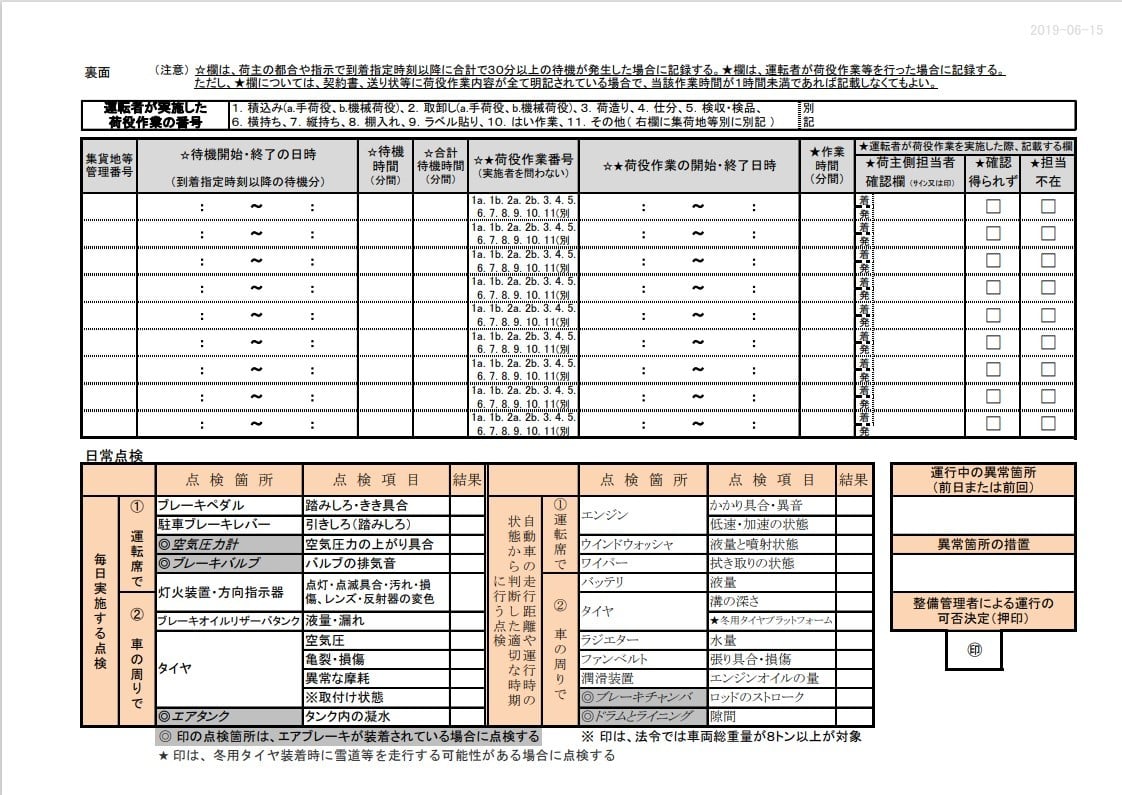

- 車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の自動車に乗務した場合は、貨物の積載状況や集荷・配達地点での待機状況、荷役作業の実施状況

- 道路交通法もしくは自動車事故報告規則における特定の事故または著しい運行の遅延など、異常が発生した場合は、その概要と原因

- 運行経路などの運行指示内容

参照元:一般社団法人 愛知県トラック協会事業管理及び関係帳票類の作成について

車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の自動車の場合は記載項目が増えるため、特に注意が必要です。

「貨物の積載状況」には積載した数量や重量を記載します。パレットやボックスの数でも構いません。

また、荷物の積み込みや取り卸しといった「荷役作業」や、荷造りや仕分け、実際に使用する場所まで荷物を運ぶなど「附帯業務」を行った場合は、その内容も記載しなければいけません。

参考:全日本トラック協会[運行管理業務と安全]マニュアル

白ナンバーの場合

白ナンバーについては、道路交通法施行規則第九条の十で定められており、わかりやすく言い換えると以下の4項目について記載する必要があります。

- ドライバーの氏名

- 運転の開始・終了の日時

- 運転した距離

- 運転状況を把握するために必要な情報

緑ナンバーと比べて、必ず記載しなければならない項目は少ないですが、運転者の状況把握のための重要な書類ですので、正確に記載しましょう。

「運転状況を把握するために必要な情報」の書き方について、法令では細かく明示されていませんが、休憩や仮眠を取った場合は、その場所や時間を記載するとよいでしょう。

法令で義務付けられている項目以外に、訪問先や業務内容、給油量、車両点検の結果なども記録しておくと、業務の実施状況を把握するのに役立つでしょう。

また、走行時に危険を感じた箇所があれば記載しておくと、事業所内での情報共有につながります。

保存期間について

運転日報の保存期間は、貨物自動車運送事業輸送安全規則においては1年間と定められています。つまり、緑ナンバーの企業は運転日報を1年間保存しなければなりません。

一方、道路交通法施行規則では保存期間について明記されていません。

しかし、同規則において、2022年から義務化されたアルコールチェックの記録については、1年間保存することと定められています。

仮に従業員が業務において重大な交通事故を起こした場合や、悪質な交通違反を犯した場合、公安委員会からアルコールチェックの記録や運転日報の提出を求められることがあります。こうしたケースへの対応を考えると、運転日報についても最低1年間は保存しておくことをおすすめします。

また、運転日報は労働者の運転時間を記載する書類でもあり、労働基準法にも関わるので注意が必要です。労働基準法では、書類の保存期間が5年間と定められています。そのため運転日報の保存期間は、労働基準法に合わせて5年間とすると安心です。

※労働基準法における書類の保存期間は、当面は経過措置として3年間保存となっています(2024年10月現在)。

運転日報の作成を怠った場合の罰則

法令上の義務に反し、運転日報の作成や保存を怠った場合、処分や罰則はあるのでしょうか。

現時点では、貨物自動車運送事業輸送安全規則および道路交通法施行規則において、運転日報業務の怠慢に対する直接的な罰則は定められていません。

しかし、運転日報に関する業務は、緑ナンバーでは運行管理者、白ナンバーでは安全運転管理者に課された業務内容の一つです。

これを怠った結果、企業内の安全運転確保に問題があるとみなされた場合は、是正措置や管理者の解任、資格証返納などの命令が発令される可能性があります。

命令を無視して業務怠慢が続いたり、適格な管理者への交代を行わない場合は、罰則の対象となるため注意してください。

また、運転日報の作成や保存以外でも、安全運転管理者の業務やアルコールチェック義務化において、法令を遵守した運用で罰則を回避するために、以下の資料で自社の運用で問題がないか確認しましょう。

| 関連する管理者 | 違反行為の名称 | 罰則内容 |

|---|---|---|

|

運行管理者 |

返納命令違反 |

運行管理者資格者証の返納命令が出されても運行管理者資格者証を返納しなかった場合、50万円以下の罰金が科されます。 |

| 安全運転管理者 | 解任命令違反 |

安全運転管理者の解任命令が出されても適切な手続きを取らず、安全運転管理者の職務を続ける場合、50万円以下の罰金が科されます。 |

|

安全運転管理者 |

是正措置命令違反 |

安全運転管理者に対して是正措置命令が出されても適切な対応を取らなかった場合、50万円以下の罰金が科されます。 |

運行管理者や安全運転管理者に関する罰則は他にもいくつかあります。詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

一般的な運用4ステップ

運転日報の運用は、一般的に以下の4ステップで行います。それぞれのステップにおけるポイントや注意点も含めて説明します。

①運転前後にドライバーが必要項目を記入

法令で義務付けられている項目に、自社で必要な項目を加えて決定したフォーマットに、ドライバーが記入します。

紙の記録簿に記入する場合は、誤字脱字や記載ミスが発生しやすいため、丁寧に書いてもらうようあらかじめドライバーに伝えておくことが大切です。

特に、数字の「1」と「7」など手書きにすると判別が難しい場合もありますので、注意してください。

②ドライバーが管理者に提出

運転日報に必要項目を入力したら、ドライバーが運行管理者や安全運転管理者に提出します。

紙の記録簿をそのまま提出する場合、スキャナー等で電子データに変換してから提出する場合、Excelデータをメール等で提出する場合、共有サーバーへ格納して報告する場合などが考えられます。

提出忘れを防ぐために、入力したらすぐに提出する仕組みや運用方法を確立しておくことが重要です。

③管理者が内容を確認し、不備があれば修正を依頼

ドライバーの記入内容に未記入や記載ミスがないか、管理者が確認します。

不備が見つかった場合、ドライバーに差し戻して修正してもらいます。差し戻しが多いと、ドライバーにとっても管理者にとっても手間が増えるため、記入すべき項目がわかりやすいフォーマットを用いるなど、出来るだけ未記入や記載ミスが起こらないような対策をしておくとよいでしょう。

④内容に問題がなければ、記録を保存する

管理者が記録の内容に問題がないことを確認したら、記録を保存します。先ほど紹介したように、労働基準法の記録保存義務に合わせて、5年間保存しておくことをおすすめします。

紙と電子データのいずれの形式で保存する場合も、目次やインデックスを付けるなど、後から必要な記録を検索しやすいような工夫をしておくとよいでしょう。

運転業務で残しておきたい記録とは

運転日報のほかにも、運転を伴う業務を行う際に、記録を残しておいた方がよいものがあります。

アルコールチェック

以前より、緑ナンバーの事業者はアルコールチェックの実施が義務付けられています。加えて、2022年4月より、安全運転管理者の選任義務に当てはまる規模の白ナンバーの事業所においても、アルコールチェックが義務付けられました。

白ナンバーのアルコールチェック義務化の対象となる条件や実施方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

参考記事:白ナンバーもアルコールチェック義務の対象に!対応方法や罰則も解説

アルコールチェックを実施する際には、以下の8項目について記録し、1年間保存しなければなりません。

- 確認者名

- 運転者名

- 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

- 確認の日時

- 確認の方法

・アルコール検知器の使用を記載(2023年12月より使用が義務化)

・対面でない場合はビデオ通話などの具体的な確認方法を記載 - 酒気帯びの有無

- 指示事項

- その他必要な事項

以下のリンクより、無料でアルコールチェック記録簿のテンプレートをダウンロードすることができます。ぜひ活用してください。

日常点検

車両トラブルの早期発見のため、運転前に日常点検を行っているという方も多いかと思います。一般的には、エンジンオイルの量やタイヤの空気圧、ランプ類の点灯具合など15項目についてチェックします。

日常点検の実施は法律上の義務ですが、記録や保存については定められていません。しかしながら、従業員が重大な交通事故を起こした場合に、日常点検の実施状況についての資料提出を求められる可能性もあるため、一定期間は保存しておくことをおすすめします。

以下の記事では、日常点検において見るべき15項目や、点検時に使えるチェックシートを掲載しています。ぜひ参考にしてください。

参考記事:【チェックシート付】車の日常点検15項目|頻度やタイミングも解説

トラック等の場合は、自家用自動車よりも点検項目が多いので、注意してください。

参考:全日本トラック協会事業用トラックの点検整備ハンドブック (jta.or.jp)運転日報に関する業務負担

運転日報の作成と保管は、運転業務を担う企業にとっては必須かつ重要な業務です。

法令上の義務であるため確実に対応する必要がありますが、記入を行うドライバーと、記録管理を担当する運行管理者や安全運転管理者のいずれにとっても業務負担となることがしばしばあります。

仮に紙の運転日報を運用する場合に、どのような負担が発生するか、具体例を用いて紹介します。

ドライバーの負担

運転日報の項目が多い場合、記入に時間がかかります。また、丁寧に書いたつもりでも字が読みにくかったり誤字脱字があったり、未記入の箇所があった場合には、管理者から再提出を求められます。メインの業務ではないところで時間を取られてしまうため、ドライバーにとって負担になります。

管理者の負担

運転日報を紙で管理した場合は、ドライバーの数だけ紙の保管が必要です。例えば、ドライバーが50人いて、平均稼働日が20日のケースを想定してみましょう。

- ドライバー50人×平均稼働日20日×12ヶ月=12,000枚

上記のように、1年あたり12,000枚の紙が必要です。改正労働基準法による保存期間は5年間なので、最低でも60,000枚の紙が必要になり、記録簿を保管するスペースも確保しなければなりません。

スペースに余裕があれば、保管すること自体に問題はないでしょう。しかし、後から必要な運転日報を探さなければならない場合、ファイルやインデックスを工夫していても、最悪の場合60,000枚の中から探さなければなりません。

業務負担を軽減するための3つのポイント

先ほど、運転日報に関する業務負担について説明しました。運転日報をはじめとした社用車の管理方法を見直すことで、業務負担軽減を実現した企業の事例については、『成功事例から学ぶ最新社用車管理』で紹介しています。

業務負担を軽減し、効率よく運用するためには、以下3つのポイントを参考にしてください。

わかりやすいフォーマットの検討

紙でもExcelでも、記入するべき箇所がわかりにくかったり、普段使わないような項目が盛り込まれていたりした場合、未記入や記載ミスが起こる可能性が高まります。

自社のドライバーにヒアリングを行い、項目を精査してわかりやすく使いやすいフォーマットを検討するとよいでしょう。

自動入力の活用

紙の場合、氏名や車のナンバーといった、決まった内容もいちいち記入する必要がありますが、Excelを活用し回答欄を選択式にすることで記入の手間が削減できます。

誤字脱字や数字の読み間違いもなくなるため、差し戻しも避けられるでしょう。また、燃費計算などもExcelの計算式を入力しておけば自動で行うことが可能です。

車両管理システムの導入

簡単入力、未記入の防止、ペーパーレス、検索性の向上すべてが叶えられるのが、「車両管理システム」です。

ドライバーはスマホやPCからいつでも簡単に入力でき、未記入の項目がある状態で提出しようとすると知らせてくれる機能があるため、入力や確認にかかる手間を大幅に削減することが可能です。

また、データはクラウド上に保存されるため、ペーパーレスを実現し、データ検索も容易となります。

運転日報だけでなく、車両予約やアルコールチェック、最適な走行ルートや運転傾向の分析、スマホで鍵の開閉ができる機能が搭載されているシステムもあるため、業務で利用する車両に関する記録や管理をまるごと行うことが可能となり、管理者の業務負担軽減にも大いに役立つでしょう。

車両管理システムについては、次の項で詳しく解説します。

運転日報の効率化に役立つ「車両管理システム」

ここからは、車両管理システムについて解説していきます。

車両管理システムとは

車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

具体的には、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。

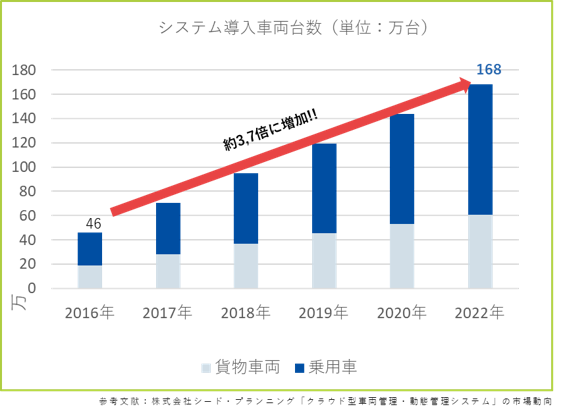

2017年の中型トラックに対するタコグラフ搭載義務化をきっかけに需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。

また、2022年4月から施行された、白ナンバーに対するアルコールチェック義務化に対応するために導入したという企業も増えています。

アルコールチェック義務化については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

参考記事:【最新】アルコールチェック義務化とは?実施方法や罰則などを解説

運転日報をシステムで運用するメリット

運転日報の作成・保存を車両管理システムで行うと、紙やExcelの場合と比べてどのようなメリットが得られるのでしょうか。ドライバーと管理者、それぞれの立場におけるメリットを紹介します。

ドライバーのメリット

スマホなどの端末があればいつでも・どこでも手軽に入力できるため、ちょっとしたスキマ時間に作成するなど時間が有効活用できます。

紙やExcelの場合は後から業務内容を思い出しながら作成することが多く、記憶違いや記載ミスなども発生しがちです。スマホであれば都度入力することに対するハードルが低く、こまめに作成しやすいため、こうしたミスの防止につながります。

書き手のクセによる文字の読みにくさなどもなくなり、管理者から確認されたり差し戻されたりといった手間も削減できます。

管理者のメリット

紙の運転日報の場合に管理者が行う、用紙の印刷(購入)や車からの回収、ファイリングといった作業が不要となります。印刷や保管スペースにかかるコストも削減できるでしょう。

紙やExcelで運用している場合、ドライバーの未記入・未提出のチェック作業に悩んでいる方も多いと思います。車両管理システムを活用すれば、必須項目の未入力を防ぎ、未提出のドライバーへアラート通知することが可能です。多くのシステムはデータを1〜3年自動保存してくれるので、保存期間の管理も便利です。

コンプライアンス遵守の観点からも、運転日報の作成・保存を徹底できるのは嬉しいポイントです。

また、記録内容の正確性が向上するため、運転日報のデータを分析・活用しやすくなります。過去のデータを探す際も、ドライバーやナンバー、日付などのキーワードで検索できるため検索性がよい点もメリットです。

実際には、業務で自動車を利用する場合に作成が必要となるのは、運転日報だけではありません。アルコールチェックや日常点検の記録なども作成・保存している場合、システムで一元管理することで業務効率化につながります。

システムを用いた運転日報の運用例

車両管理システムによる運転日報の運用の流れを具体的にイメージしたい方もいるかと思います。

ここでは、東海理化の提供する車両管理システム「Bqey(ビーキー)」を利用した場合例に挙げて紹介します。

1.ドライバーがスマホから運転日報の必要項目を入力します。

運転開始・終了時刻は車両予約の情報と連動しているため、プルダウンを開くだけで自動入力されます。運転開始時メーター距離は、前回の運転終了時メーター距離に基づき自動入力されるため、ドライバーは基本的に終了時のメーター距離だけ入力すればOKです。メーター距離の入力が完了すると、日走距離が自動計算・入力されます。

給油量や高速道路利用、行き先など必要に応じて入力項目をカスタマイズすることができます。

2.ドライバーがアプリ上で運転日報を提出します。

3.提出された記録はすぐにシステムに反映され、安全運転管理者はPCからリアルタイムで内容を確認することができます。データは自動で3年間クラウド上に保存されます。

未提出や未記入があった場合には、ドライバーに自動でリマインド通知が届くので、管理者のチェックの手間や、ドライバーと管理者のやり取りにかかる時間を削減することができます。

概算にはなりますが、社用車を5~6台管理する場合、運転日報のとりまとめにかかる時間は30分から5分程度に、回収した書類の確認・保管にかかる時間は20分から5分程度に削減が見込まれます。

このように、車両管理システムを用いると、ドライバーは日々の運転日報の作成にかかる手間が短縮でき、管理者は未記入や未提出による差し戻しの手間が省け、両者ともに運転日報に関する業務を効率化することが可能となります。また、ペーパーレス化を実現し、保管スペースの削減や検索性の向上を叶えます。

運転日報をペーパーレス化するメリットについては以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。

参考記事:運転日報をペーパーレス化する方法とは?メリットや事例も紹介!

車両管理システムの詳しい機能や選び方、サービス比較については以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。

導入事例から見る車両管理システムの価値

実際に車両管理システム「Bqey(ビーキー)」を導入して、運転日報をはじめとした、車両管理に関する課題を解決した企業の事例を紹介します。

NRS株式会社様の事例

NRS株式会社は、化学品・危険物専門の物流企業として、国内バルク輸送、タンクターミナル、日本最大級規模の危険物倉庫、コンテナ容器の賃貸・メンテナンス、航空・海上輸送と輸出入通関業務など多様なニーズに応えられるサービスを展開しています。

本社では、主に顧客や営業所をまわるために6台の社用車を運用している中で、運転日報の集計などに課題を感じていました。それらの課題解決を目的として、Bqeyの導入に至りました。

- 抱えていた課題

・紙に記入した運転日報を手入力でデータ化するための手間がかかっていた

・文字の判別が難しいなど、正確なデータ収集が困難であった

・総務課の窓口で鍵の受け渡しを行っており、利用者、管理者ともに負担に感じていた

・車両の乗り間違いがあり、本来使おうとしていた人が乗れないことがあった

- 導入した理由

・運転日報をクラウド管理でき、手間の削減と正確なデータ収集に役立つ

・デジタルキー機能で対面での鍵の受け渡しが不要になる

・車を予約した人だけが予約した時間 、予約した車に乗ることができる

- 導入して感じたメリット

・運転日報の項目がカスタマイズできるため自社の運用に合わせやすい

・鍵の受け渡しの手間が減った、スマホで完結するのが先進的など利用者にも好評

・車両の乗り間違いによるトラブルが起こらなくなった

・社用車の運用に関する業務時間が5分の1まで削減できた

・稼働率の低い車両を把握でき、減車のためのデータを蓄積できる

このように、車両管理システムを導入すると様々なメリットが得られます。運転日報に関する業務を効率化したいと考えている方は、車両管理システムの導入を検討してもよいかもしれません。

他にも多数の導入事例を『【導入事例】CASE STUDIES of Bqey』に見やすくまとめました。ぜひ参考にしてください。

まとめ

今回は、無料でダウンロードしてすぐに使える、運転日報のテンプレートを紹介しました。法令で定められた項目に、自社にとって必要な項目を追加するなど、アレンジして運用するとよいでしょう。

運転日報に関する業務は、ドライバーにとっても管理者にとっても負担になることがあります。わかりやすいフォーマットの検討や、Excelの計算式を活用するなどの運用ポイントを押さえて、業務負担を軽減しましょう。

運転日報はもちろん、車両の利用や管理に関わる業務をまるごと効率化するなら「車両管理システム」の導入がおすすめです。

法令を遵守し、自社にとって効率のよい運用方法を見つけましょう。

初期費用不要!1台から始められる!

車両管理システムなら「Bqey(ビーキー)」

「運転日報は抜け漏れなく作成したいし、しっかり保存できる体制も整えたい…」そんなときは車両管理システム「Bqey」におまかせ!

【Bqeyが選ばれる3つの理由】

- 初期費用や車体工事が不要で導入しやすい

- 1台・1ヶ月から始められる料金体系

- 使い勝手満足度92.3%!わかりやすい操作画面

まずは「Bqey」の資料をダウンロードしてみてください。 運転日報の業務を効率化できるイメージが湧くと思います!