レンタカーでもアルコールチェックは必要?利用シーン別に徹底解説!

外出先で車が必要になり、レンタカーを利用する方は多いでしょう。個人のプライベート利用は対象外ですが、業務目的で利用する場合はアルコールチェックの実施義務が生じるケースもあります。

本記事では、法改正によるアルコールチェックの義務化について復習し、レンタカーの利用シーンごとにアルコールチェックの必要性を詳しく解説します。

この記事でわかること

- アルコールチェック義務化の概要

- レンタカー利用時のアルコールチェックの必要性

- 遠隔でアルコールチェックを実施する方法

さらに、アルコールチェック時によく直面する課題や、それを解決するのに役立つアルコールチェックアプリもご紹介します。本記事を参考に、安全かつスムーズな運行管理を実現しましょう。

この一冊で不安を解消!

「アルコールチェック義務化」完全ガイド

「アルコールチェック義務化について、理解が曖昧な部分がある…」 そんな方は、5分でささっとおさらいできるこの完全ガイドをダウンロードしてみてください。

【資料でわかること】

- 義務化の対象となる車両の条件

- 具体的な対応内容

- アルコールチェックを怠った場合の罰則

この一冊に、アルコールチェック義務化への対応に必要な情報がまとまっています。ぜひ、貴社の取り組みの際にお役立てください。

【おさらい】アルコールチェック義務化とは

道路交通法の改正により、白ナンバーの社用車を使用する一部の事業者も新たにアルコールチェックの義務対象となりました。

アルコールチェックの実施方法や記録の保存期間など、具体的に定められており、事業者はその内容を正確に理解し、適切に対応することが求められます。

義務化の内容とスケジュール

アルコールチェックの義務化は、2022年4月と2023年12月の2段階で実施されました。それぞれの改正内容を以下にまとめます。- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無の確認をすること

- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを用いておこなうこと

- アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

- 呼気中のアルコールが検知できること

- アルコールの有無や濃度を警告音、警告灯、または数値で表示できること

特別に高性能なチェッカーは不要ですが、2023年12月からの改正により、アルコールチェッカーの使用が必須になった点を押さえておきましょう。

対象企業の条件

アルコールチェック義務化の対象となるのは、一定の条件を満たした企業や事業所です。アルコールチェックは安全運転管理者の業務として位置づけられているため、安全運転管理者の選任対象となる条件に当てはまれば、アルコールチェックも義務付けられることになります。

業種に関わらず、自動車の使用の本拠ごと、つまり事業所や営業所ごとに以下の条件を満たしていれば、安全運転管理者の選任およびアルコールチェック義務化の対象となります。

- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している

- その他の自動車を5台以上所有している

※ 大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算

たとえば、スクールバスやホテルの送迎車など、乗車定員が11人以上の自動車を1台でも使用している事業所は、アルコールチェック義務化の対象となります。 また、大型車両を使用していなくても、業務用車両を5台以上使用している場合は、同様に義務化の対象となります。

アルコールチェック義務化への対応を怠り、従業員の飲酒運転が発覚した場合、本人だけでなく企業にも罰則が科される可能性があります。

参考記事: アルコールチェック義務化の罰則は何?罰則を受けないポイントも解説

さらに、コンプライアンスの観点から社会的信用を失うリスクも伴います。アルコールチェックについて正しく理解し、法令に沿って運用することが大切です。

レンタカー利用時のアルコールチェックの必要性

出張や社用車の空きがない場合、レンタカーを利用することもあるでしょう。このような場合でもアルコールチェックが必要なのか、疑問に思う方は多いかもしれません。

基本的に、社用車だけでなく、業務で使用するレンタカーもアルコールチェックの対象と考えるのが原則です。

道路交通法では、一定台数以上の自動車を運用する事業者に対し、その本拠(事業所など)ごとに安全運転管理者の選任を義務付けています。さらに、安全運転管理者にはドライバーへのアルコールチェックを実施する義務があります。

一方で、道路交通法や施行令では「安全運転管理者が安全運転管理の義務を負う対象となる自動車」について、個別のケースに関する明確な規定はないようです。

しかし、安全運転管理者の選任基準が「一定台数以上の自動車の運用」に基づいていることを考慮すると、レンタカーも「事業所で保有または管理できる状態にある自動車」に含まれ、アルコールチェックの対象となると解釈できます。

以下、レンタカーを利用するシーンごとに、アルコールチェックの必要性について解説します。

社用車として長期間借りる場合

社用車として長期間借りるレンタカーは、事業所で業務に使用する自動車とみなされます。安全運転管理者を設置している企業は、アルコールチェックを実施する必要があります。レンタカーの名義が自社でなくても、事業所が管理する自動車として扱われるため、アルコールチェックの義務が発生する点に注意しましょう。

直行直帰や出張のために借りる場合

直行直帰や出張のためにレンタカーを借りる場合も、安全運転管理者を設置している企業であれば、アルコールチェックが必要です。

ドライバーが直行直帰で事業所に立ち寄らない場合でも、業務中に使用する自動車として扱われます。そのため、出張先でレンタカーを利用する場合も同様に、アルコールチェックが必要です。

突発的に借りる場合

原則として、レンタカーも事業所が管理できる車両とみなされます。しかし、出先で一時的にレンタカーを借りるような突発的な利用の場合は、「事業者が保有または管理できる状態にある自動車」には該当しない可能性があり、安全運転管理者の義務が及ぶ範囲外と解釈されることがあります。

そのため、このようなケースでは、一般的にはアルコールチェックの義務は生じないと考えられます。

ただし、突発的なレンタカーの使用であっても、ドライバーが飲酒運転による事故を起こせば、企業の信用に大きな損害を与える可能性があります。

こうしたリスクを避けるためにも、義務の有無にかかわらず、自主的にアルコールチェックを実施することを推奨します。

また、レンタカー会社にはアルコールチェッカーの貸し出し義務がないため、アルコールチェックを実施する際は、どのような利用シーンであっても自社でアルコールチェッカーを用意する必要があります。

レンタカー会社の対応方法

レンタカー会社がアルコールチェックの義務を負うかどうかは、貸し出すレンタカーの台数ではなく、業務における自動車の使用状況によって決まります。

たとえば、以下のようなケースでは、アルコールチェックの義務が発生します。

- レンタカー利用者の送迎のために、乗車定員11名以上の自動車を使用している場合

- 営業活動など業務目的で、自動車を5台以上使用している場合

一方で、レンタカーとして貸し出すために保有している車両の台数は、アルコールチェック義務の判断基準には含まれません。

また、観光目的でレンタカーを利用する場合、アルコールチェックの義務は発生しません。これは、観光利用が業務に該当せず、道路交通法におけるアルコールチェック義務の適用範囲外となるためです。

レンタカーのアルコールチェック実施8ステップ

アルコールチェックは原則として対面で実施する必要がありますが、直行直帰や出張時にレンタカーを使用する場合、対面での確認は現実的ではありません。そのような場合、警察庁は以下のとおり「対面と同視できる方法」による確認を認めています。

”運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、

- カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法

- 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法

等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる”

具体的な方法は以下の8ステップです。

1.ビデオ通話など対面と同視できる方法で、安全運転管理者がドライバーの顔色や声の調子、検知器による測定結果を確認する

2.ドライバーが結果を記録簿に記入する

3.運転する

【運転後のアルコールチェック】

4.ビデオ通話など対面と同視できる方法で、安全運転管理者がドライバーの顔色や声の調子、検知器による測定結果を確認する

5.ドライバーが結果を記録簿に記入する

6.ドライバーが出社時に記録簿を安全運転管理者に提出する

7.安全運転管理者が記録簿の内容を確認し、未記入などの不備がある場合は修正を依頼する

8.内容確認が完了したら、記録簿を1年間保管する

記録簿の提出に関しては、メールやチャットツールで行っても問題ありません。しかし、顔色や声の調子などのドライバーの様子は、ビデオ通話など対面に準じた方法で確認する必要があります。

記録簿に記載すべき8項目

記録簿のフォーマットは自由ですが、記載しなくてはいけない内容は決められています。具体的には以下の8項目です。

- 確認者名

- 運転者名

- 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

- 確認の日時

- 確認の方法

・アルコール検知器の使用を記載(2023年12月より使用が義務化)

・対面でない場合はビデオ通話などの具体的な確認方法を記載 - 酒気帯びの有無

- 指示事項

- その他必要な事項

Excel形式の記録簿を運用する際の記入例を以下に掲載していますので、参考にしてください。

この記録簿のひな形は、次の【無料】アルコールチェック記録簿のテンプレート5選の章で無料ダウンロードできます。

アルコールチェックで抱えがちな4つの課題

アルコールチェックの運用を始めてみたものの、課題や悩みに直面している・・・という方も少なくありません。ここからは、アルコールチェックにおいて抱えがちな4つの課題と、それらを解消するために役立つ方法について紹介していきます。

また、『アルコールチェック義務化の対応成功事例6選』にて他の企業様がどのようにアルコールチェック義務化対応を行っているかまとめていますので、参考にしてください。

①記録簿の記入と管理が手間

アルコールチェックの結果を記録するために、紙の記録簿を使用している企業は多いですが、運転者にとっては記入の手間が、管理者にとっては内容確認やファイリングの手間が発生します。

手書きの場合は、文字のクセにより読みづらい、記入ミスが起きやすいといった問題もあり、差し戻しや再提出にムダな時間がかかっているという実態もあります。

②実施忘れや記入漏れが発生

アルコールチェックの運用を始めたばかりの事業所では、日常業務の一部として定着させるのに苦労しているといった声もあります。

多忙な業務の中で、つい実施するのを忘れてしまったり、後からまとめて記入しようと思っているうちに他のタスクの中に埋もれてしまったりといった「うっかり」を防ぐのは非常に困難です。

③検査のなりすまし防止が難しい

アルコールチェックでは、他人が代わりにアルコールチェッカーの測定を行う「なりすまし」の問題があります。

過去には、緑ナンバー事業者において、前日の深酒をごまかすために他の社員に代わりに測定させていたという事例もあります。

特に、管理者が直接確認することができない直行直帰などのケースでは、なりすましを防止するのが難しいと考えられます。

④アルコールチェッカーの更新が面倒

アルコールチェッカーには耐用年数や使用回数の上限が定められており、定期的なメンテナンスや更新が必要です。

一般的に、こうした業務は安全運転管理者や車両管理の担当者が行いますが、アルコールチェッカーの台数が多い場合などは、メンテナンスや更新が面倒だと感じることも多いようです。

課題解決にアルコールチェックアプリが役立つ

アルコールチェックに関する課題を解決するには、アルコールチェックアプリの導入がおすすめです。

このアプリは、アルコールチェッカーと連動して、ドライバーの体内アルコール濃度を記録・管理するために使用されます。

主な機能としては、以下が挙げられます。

- 測定結果の自動入力

- 顔写真撮影によるなりすまし防止

- クラウド上への記録保存

- アルコール検出時のアラート通知

これらの機能を活用することで、業務効率化が期待できるだけでなく、コンプライアンスの徹底にもつながります。

アルコールチェックアプリは、主に3つのタイプに分けられます。

- 車両管理一体型

車両管理に関する業務とアルコールチェック業務を一元化できるタイプです。

- IT点呼一体型

点呼業務とアルコールチェック機能が一体化しているタイプです。

- アルコールチェック特化型

アルコールチェックのみに特化したタイプで、低価格かつ操作がシンプルな点が特徴です。

タイプによって搭載されている機能が異なるため、導入の際は自社のニーズを十分に考慮して選ぶことが大切です。各タイプの特徴やメリットについては、以下の記事を参考にしてください。

参考記事:【2025】アルコールチェックアプリおすすめ9選|機能比較や選び方も

アルコールチェックアプリのメリット

アルコールチェックアプリを活用することで、以下のようなメリットが期待できます。

①記録・管理の効率化

アルコールチェッカーで測定した結果が自動でシステムに入力されるため、手書きやExcelへの記録作業が不要になります。さらに、自動入力によりデータの改ざんリスクを防ぎ、不正防止にもつながります。

記録はクラウド上に保存されるため、管理者はどこからでも確認できます。これにより、ペーパーレス化が進むだけでなく、遠隔での確認や管理業務の効率化も実現できます。

※アプリを通じた記録送信だけでは、対面確認を省略することはできません。遠隔でアルコールチェックを行う場合は、必ず電話やビデオ通話などを使用し、確認者がドライバーと直接対話してください。

②実施漏れ・確認漏れの防止

「アルコールチェックが従業員の習慣になかなか定着しない」「始業前は実施しても、終業後は忘れてしまう従業員が多い」といった課題は、多くの企業に共通しています。このような問題を解決するために、リマインダー機能を搭載したアルコールチェックアプリがあります。本機能では、車両利用の予定がある場合、指定した時間にスマートフォンへ通知が届きます。これにより、チェックの実施漏れを防ぎ、アルコールチェックの習慣化を促進します。

さらに、アルコールチェックの結果が規定値を上回った場合、管理者へアラート通知を送る機能も搭載されています。万が一ドライバーの呼気からアルコールが検知された場合でも、確認漏れを防ぎ、迅速な対応が可能となります。

③なりすましの防止

一部のアルコールチェックアプリには、測定結果とともにドライバーの顔写真や位置情報を送信する機能があります。この機能を活用することで、顔写真による本人確認が可能となり、なりすましを防止できます。

さらに、顔認証機能を搭載したアプリもあり、アルコールチェック対象のドライバーが多数いる場合でも、効率的に管理できます。

出張先など、安全運転管理者が対面でアルコールチェックを実施できない状況では、ドライバーが他人に測定を代行させ、虚偽の結果を報告する「なりすまし行為」が発生するリスクがあります。このような問題を防ぐには、顔写真撮影機能付きのアプリを導入することが効果的です。

なりすまし対策を検討している管理者の方には、この機能を備えたアプリの活用をおすすめします。

④使用期限管理の手間削減

一部のアルコールチェックアプリには、アルコールチェッカーの交換サービスが含まれています。アルコールチェッカーには使用期限があり、期限が切れる前に新しい製品と交換したり、キャリブレーションを行う必要がありますが、アプリを利用することで、その管理の手間を削減できます。

通常は安全運転管理者が使用期限を管理し、更新の手配を行う必要があります。しかし、こうしたサービスを利用すると、使用期限が近づいたら自動的に手配されるため、管理負担を大幅に軽減できます。

さらに、アルコールチェッカーが故障した場合にも迅速に交換対応してもらえるため、「使いたいときに使えない」といったトラブルの防止にも役立ちます。

また、アルコールチェックアプリには、ドライバーの呼気からアルコールが検知された場合にエンジンがかからない「アルコール・インターロック」機能を搭載したものもあります。これにより、物理的に飲酒運転を防止できます。

詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

参考記事:飲んだら乗れない!アルコール・インターロックとは|メリットや仕組みを解説

この機能は、飲酒運転防止をより厳格に徹底したい企業に特におすすめです。

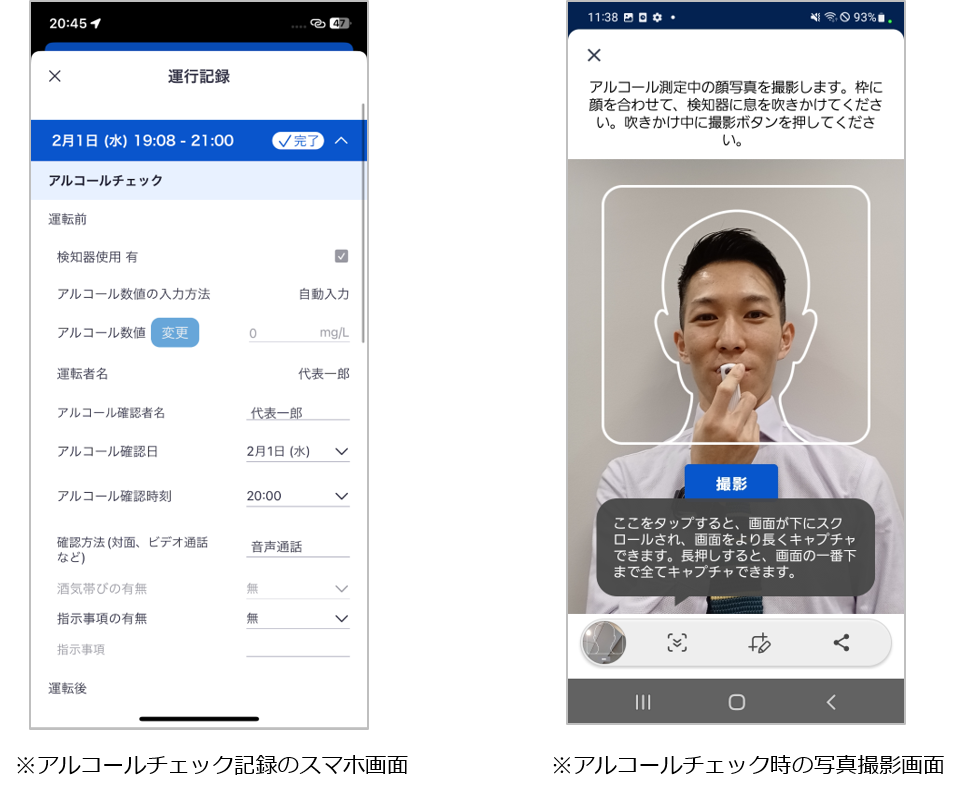

アプリの利用イメージ

具体的なイメージを持っていただくために、ここでは車両管理一体型アプリ「Bqey(ビーキー)」を例に挙げて、アルコールチェックを実施する手順を紹介します。

1.スマホアプリを立ち上げ、安全運転管理者の立ち合いのもと、運転前後のアルコールチェックを行います。

検知器とBluetooth接続することで、測定結果などの情報は自動入力されるため、その他必要な情報を入力します。入力したら登録ボタンを押してアルコールチェック記録の提出完了です。

2.運転後も同様にアルコールチェックを行い、そのままスマホアプリから提出します。

3.提出された記録はすぐに反映され、安全運転管理者はクラウド上で内容を確認することができます。直行直帰などの場合は、ビデオ通話でドライバーの顔色や声の調子を確認するとともに、システムからアルコールチェッカーの測定結果を確認することができます。

データの保存期間はサービスごとに異なりますが、1〜3年程度、自動で保存されることが多いです。

未提出や未記入があった場合には、ドライバーに自動で通知が届くので、管理者の確認作業も効率化することができます。

車両管理一体型のアルコールチェックアプリは、「車両管理システム」とも呼ばれ、管理者とドライバー双方の手間を削減することができます。確認者とドライバーが離れた場所にいる場合のアルコールチェック実施にも役立ちます。

なお、車両管理システムのメリットや機能については以下の記事で詳しく解説しています。サービスごとの特徴もまとめているので、ぜひご覧ください。

まとめ

道路交通法の改正により、業務で使用する白ナンバー車のアルコールチェックが義務化され、レンタカーもその対象となるケースがあります。特に、長期間の貸与や出張・直行直帰での使用時には、適切なチェックが求められます。

アルコールチェックの徹底は、法令遵守だけでなく、安全運転や企業の信頼維持にも不可欠です。アプリの活用などで業務負担を軽減しながら、確実な運用を行いましょう。

自動入力で楽々!検知器もコンパクト!

アルコールチェックなら「Bqey(ビーキー)」

「使い勝手満足度92.3%」のアルコールチェックアプリ「Bqey(ビーキー)」をご存知ですか?

- 測定結果の自動反映で手間削減

- 写真撮影機能でなりすまし防止

- コンパクトで外出時にも持ち運びやすい検知器

- リマインドメール機能で記入漏れを防止

- 作成した記録類はクラウドで一元管理、チェックも楽々

アルコールチェックの徹底と効率化を両立させたい方は、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。