アルコール・インターロックとは?義務化の動向や価格、導入方法も解説

飲酒運転は依然として交通事故の主要な原因の一つであり、厳しく取り締まられています。こうした状況の中、飲酒運転を強制的に防ぐ手段として注目されているのが「アルコール・インターロック」です。この装置は、運転前に呼気中のアルコール濃度を測定し、基準値を超えている場合にはエンジンが始動しない仕組みになっています。

この記事でわかること

- アルコール・インターロックの仕組み

- 導入によるメリット

- アルコールチェッカーとの違い

- 国内外における搭載義務の現状

- 導入方法と料金相場

アルコール・インターロックについて詳しく理解し、飲酒運転の未然防止に向けた意識を高めましょう。

執筆者:Bqey(ビーキー)編集部

Bqey編集部は、企業の車両管理に精通したチームです。運営元は、国内外の自動車メーカーに部品を供給するサプライヤーである株式会社東海理化の新事業部門。製造現場で培った技術と知見を活かし、効率的な車両管理を支援するシステムを開発・提供しています。記事では、安全運転や車両運用に役立つ情報をわかりやすく発信しています。

システムで飲酒運転を防ぐ!

アルコール・インターロックならBqey(ビーキー)

飲酒運転事故を起こした場合、罰則を科されるだけでなく、企業としての社会的信用を失うことにも繋がります。

アルコールチェックアプリBqeyなら、飲酒検知時にエンジンの始動を制限することができます。

【アルコール・インターロックのメリット】

- リスクマネジメントの強化

- 法令遵守とコンプライアンス強化

- ESG経営の推進とステークホルダー評価の向上

アルコール・インターロックの導入は、単なるリスク管理ではなく、「安全を守る企業」へのブランディングにつながります。

ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

警察庁発表まとめ!アルコールチェック義務化を時系列で解説

また、義務化の概要をおさらいしたい方にむけて、イラストつきでわかりやすくまとめた 『5分でわかる!アルコールチェック義務化のすべて』 をご用意しました。ぜひご覧ください。

アルコール・インターロックとは

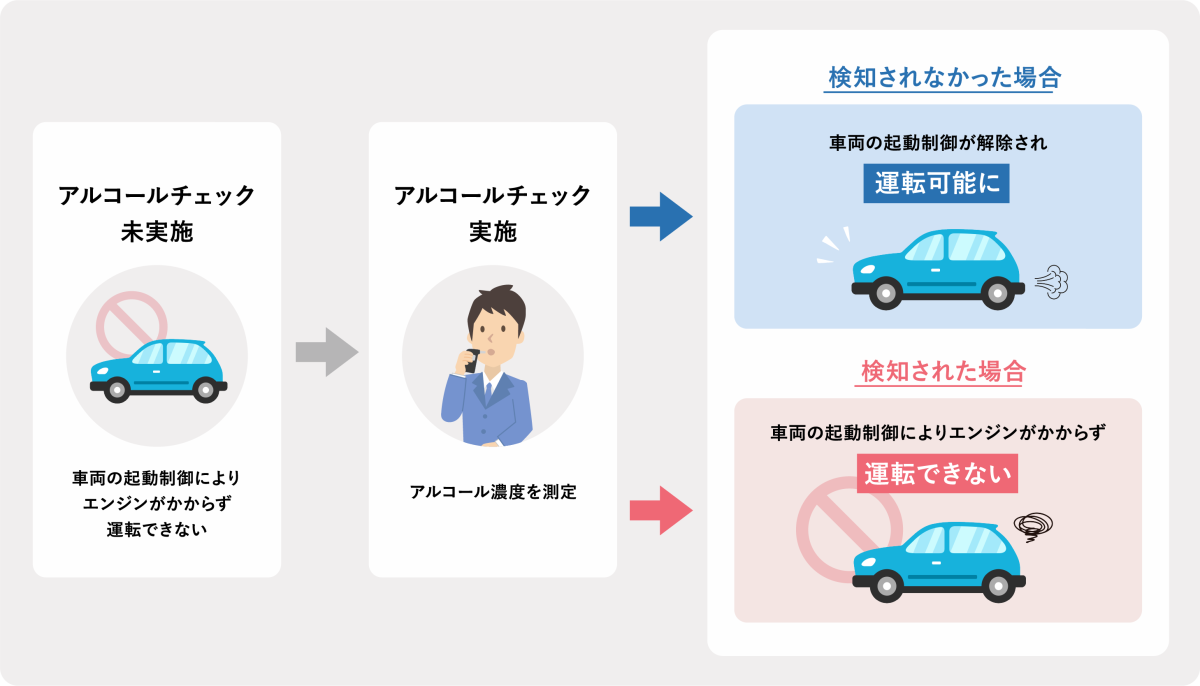

アルコール・インターロックとは、アルコールチェックの結果を車両の起動システムと連携させることで、運転者の呼気からアルコールが検知された場合にエンジンがかからないようにする装置です。

この装置は飲酒運転を未然に防ぐことを目的に開発されており、アルコールを摂取した運転者が車を操作することを物理的に防ぐ仕組みになっています。つまり、「飲んだら車に乗れない」を実現することができるシステムなのです。

日本では、国土交通省が装置の性能や運用方法に関する基準を定めた「呼気吹込み式アルコール・インターロック装置の技術指針」を策定しており、安全運転の推進に向けた取り組みが進められています。

参照元:国土交通省「呼気吹込み式アルコール・インターロック装置の技術指針を策定しました」

アルコール・インターロックの導入は、飲酒運転の抑止や交通事故の減少に大きく貢献すると期待されています。今後、この技術がさらに普及することで、より安全な道路環境の実現が見込まれています。飲酒運転という社会課題を技術力をもって解決すべく、弊社もこの機能の開発・普及に注力しています。

参考記事:東海理化、GMS、DNP の 3 社が協業 社用車向けアルコール・インターロック機能の提供を開始 ~アルコールチェックと車両の起動システムを連携し、『飲んだらエンジンがかからない仕組み』を実現~

アルコール・インターロックの仕組み

アルコール・インターロックは、専用のアルコールチェッカーに運転者が息を吹きかけることで、呼気中のアルコール濃度を測定し、その結果に基づいてエンジンの始動可否を決定する仕組みです。

- アルコール濃度が規定値以下の場合(飲酒していない状態)

- アルコール濃度が規定値を超えている場合(飲酒している状態)

さらに、アルコールチェックを行わずにエンジンを始動しようとした場合、装置がこれを感知し、車両の起動制御を解除しない仕様となっています。

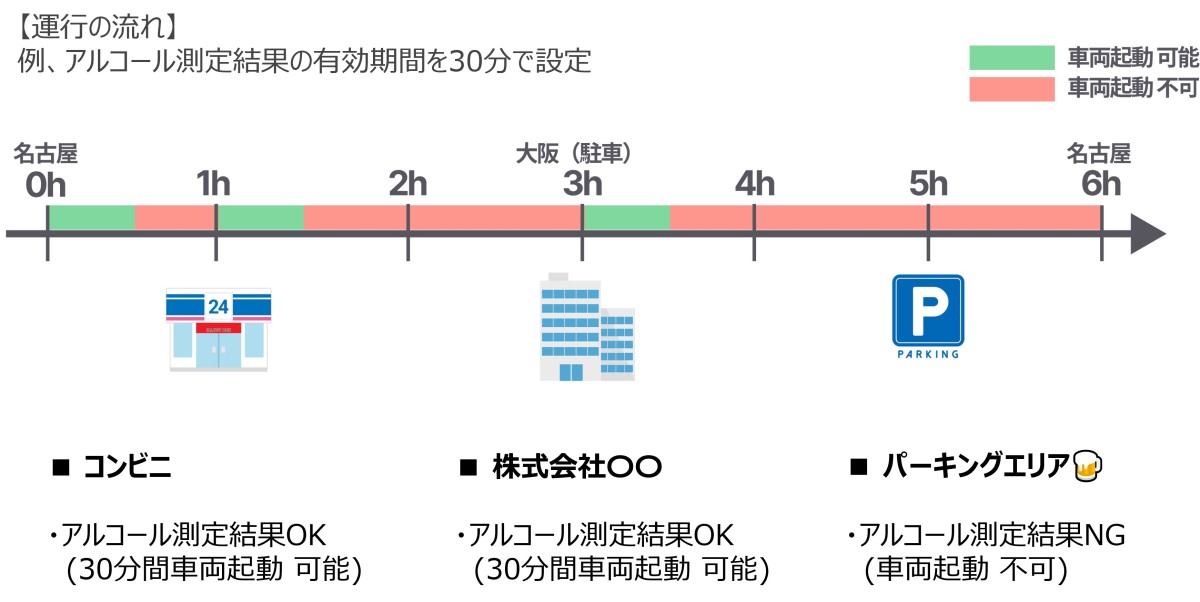

日本国内で流通しているアルコール・インターロック装置の中には、運転開始から一定時間が経過した際や、抜き打ちで再測定を求める機能を備えたものもあり、運転業務中の飲酒防止に役立ちます。

たとえば、「アルコールチェックをクリアしてから運転業務を行い、帰り道にパーキングエリアで休憩中に飲酒し、アルコールが抜けた頃に帰着して運転後のチェックを受ける」といったすり抜け行為を防止し、より厳格な運用が可能となります。

また、運転日時や検査結果などを記録する機能が搭載されており、運転履歴の把握や再発防止に貢献します。さらに、運転者以外の不正操作を防ぐ仕組みにより、なりすまし対策としても高い効果を発揮します。

アルコール・インターロックのメリット3つ

アルコール・インターロックの導入によって得られる3つのメリットについて詳しく解説します。

①飲酒運転を強制的に防止できる

アルコール・インターロックの最大のメリットは、以下の3つの要素が組み合わさり、飲酒運転を強制的に防止できる点です。車両の起動制御

アルコールチェックの結果、運転者の呼気から規定値を超えるアルコールが検知された場合には、車両の起動が制御され、エンジンがかからなくなります。これにより、飲酒運転を物理的に防止します。ヒューマンエラーの排除

アルコール・インターロックは、アルコールチェックの測定値に基づいてシステムが運転可否を判断します。これにより、運転者が飲酒量を過小評価したり、アルコールが完全に抜けたと誤解したりするなどの判断ミスを防ぎ、意図しない飲酒運転を排除することができます。心理的な抑止効果

心理的な抑止効果 アルコール・インターロックが設置されていることを認識すると、運転者には「飲酒状態では運転できない」という強い意識が働き、心理的な抑止効果が期待できます。これにより、運転予定がある場合は飲酒を控えるなど、運転者の自律性を高める効果も期待されます。

②なりすまし対策ができる

従来のアルコールチェッカーでは、他人が検査を代行する「なりすまし」が行われる可能性がありました。しかし、最新のアルコール・インターロック装置には、検査時に運転手の顔写真を撮影し、身元を認証する機能が搭載されており、このような不正を防ぐことが可能です。

顔認証機能により、検査を行った人物が運転者本人であることを確認し、その情報は日付や時刻とともに記録されます。この記録データは、たとえば社用車の管理において運転者の飲酒状態や検査履歴を正確に把握することを可能にし、不正防止に大きく貢献します。

特に安全管理が厳しい業界では、信頼性を向上させる重要なツールとして広く活用されており、飲酒運転の抑止と業務の透明性向上に寄与しています。

③運転日時や検査結果の履歴を残せる

アルコール・インターロックは、運転日時や検査結果を電子データとして記録する機能を備えており、さまざまな場面で活用されています。

まず、企業が従業員の運転状況を把握することで、安全運転への意識を高められる点が挙げられます。また、万が一事故やトラブルが発生した際には、記録されたデータが事故原因や責任の所在を明らかにする手がかりとなります。

さらに、飲酒運転を行った者が後に「飲酒運転をしていない」と虚偽の主張をした場合でも、記録データによって真偽を確認することが可能です。

アルコール・インターロックに記録される主な情報には、以下の項目が含まれます。

- 検査日時:検査が実施された日時

- アルコール濃度:測定されたアルコール濃度

- 顔写真:顔認証機能によって撮影された運転者の顔写真

- エンジン始動・停止日時:エンジンが始動および停止された日時

- エラーログ:装置に発生したエラーに関する情報

さらに、緊急時にも対応可能な設計が施されています。たとえば、車両トラブルが発生した場合には、緊急用のコードを入力することで車両の起動制御を解除できます。

ただし、この操作も履歴として記録されるため、不正利用を防止する仕組みが整っています。

アルコールチェッカーとの違い

アルコール・インターロックと同様に、運転者の飲酒状態を確認できるツールとしてアルコールチェッカーが挙げられます。ただし、両者には目的に大きな違いがあります。

アルコールチェッカーは、飲酒状態を数値で確認することを目的とする一方で、アルコール・インターロックは飲酒運転を物理的に不可能にすることを目的としています。

また、製品の流通面にも違いがあります。アルコールチェッカーは、多くのメーカーからさまざまな製品が販売されており、選択肢が非常に豊富です。価格帯も幅広く、多様なニーズに応じた製品選びが可能です。

一方、アルコール・インターロックは専門性の高い装置であり、取り扱いメーカーが限られているため、選択肢が少ない状況です。

アルコール・インターロックの導入状況

アルコール・インターロックは、日本国内で徐々に普及が進んでいます。東海電子株式会社の発表によると、同社が提供する呼気吹込み式アルコール・インターロック装置は、2023年末時点で累計出荷台数が3,200台を超えています。

普及が進む背景には、飲酒運転による重大事故が社会問題化していることや、2023年12月に施行された検知器を用いたアルコールチェック義務化が挙げられます。さらに、全日本トラック協会や地方のトラック協会が助成金制度を設けたことで、中小規模の事業者でも導入しやすい環境が整いつつあります。

参照元:PR TIMES「累計出荷台数が3200台を超える。車載型飲酒運転防止システム『呼気吹き込み式アルコール・インターロック装置』2023年度出荷実績と普及状況」

アルコール・インターロック搭載は義務なのか

アルコール・インターロック搭載義務の状況について、海外と日本を比較してみましょう。

海外では違反者に対する搭載義務がある

海外には、飲酒運転の再発防止策としてアルコール・インターロックの搭載を義務付けている国があります。

たとえば、アメリカでは多くの州において、裁判所の判断により免許停止処分の代わりにアルコール・インターロック装置の搭載義務を課す制度が導入されています。

また、ヨーロッパではフランスの一部地域やスウェーデンなどで同様の制度が導入され、飲酒運転の再発防止と交通安全の確保に役立っています。

これらの取り組みにより、飲酒運転の根絶を目指し、違反者が再び危険な運転をするリスクを減らす効果が期待されています。

参照元:財団法人日本自動車研究所「アルコールインターロック装置の活用方策の検討のための基礎的調査」

日本では法律上の義務はない

日本では現在、飲酒運転違反者にアルコール・インターロック装置を搭載することは法律で義務付けられていません。主に運送業などの企業が自主的な安全対策として導入している状況です。

特に公共交通機関や貨物運送業界では、事故防止や社会的責任を果たす取り組みの一環として採用されるケースが増えています。

一方で、国土交通省の検討会ではアルコール・インターロック装置の技術指針が策定され、将来的な導入に向けた基盤が整えられています。しかし、装置の導入にはコスト負担や技術的課題の解決が必要であり、義務化に向けた議論は慎重に進められています。

参照元:国土交通省「アルコール・インターロック装置に関する検討会最終取りまとめ」

なお、アルコール・インターロック装置の搭載は義務化されていませんが、検知器を用いた酒気帯びの有無の確認は法律で義務付けられています。対象となる条件については以下で詳しく解説します。

アルコールチェック義務の対象企業とは

アルコールチェックは、トラックやバス、タクシーなどの緑ナンバー事業者と、一部の白ナンバー事業者に対して、法律で義務付けられています。

白ナンバー事業者においては、事業所内の安全運転の責任者である「安全運転管理者」の業務として位置づけられているため、安全運転管理者の選任対象となる条件に当てはまれば、アルコールチェックも義務付けられることになります。

業種に関わらず、自動車の使用の本拠ごと、つまり事業所や営業所ごとに以下の条件を満たしていれば、安全運転管理者の選任およびアルコールチェック義務化の対象となります。

- 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している

- その他の自家用自動車を5台以上使用している

※ 大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算

(道路交通法施行規則第9条の8)

この条件に該当する事業所は、安全運転管理者が運転者に対して運転前および運転後のアルコールチェックを実施し、その記録を1年間保存することが義務付けられています。

また、アルコールチェックを行う際にはアルコール検知器を使用し、アルコール検知器は常に正しく測定できる状態を維持することも義務となっています。

アルコールチェック義務化や安全運転管理者について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

アルコール・インターロックの価格と導入方法

ここからは、実際にアルコール・インターロックの導入を検討している方に向けて、一般的な価格と導入ステップを紹介します。

価格のめやす

アルコール・インターロック装置の本体価格は、おおよそ15万円〜20万円前後が一般的です。初期費用を抑えたい場合は、毎月の定額料金で利用できるサブスクリプション型のサービスを導入することも可能です。

このほかに、以下のような費用が追加で発生することがあります

- 設置工事費用:約3万〜5万円(車両の種類によって変動)

- 保守・メンテナンス費用:年間1〜3万円程度

- 配送料・出張費用:設置業者の所在地や出張条件による

導入にかかる総費用は20万円〜25万円程度を見込んでおくと良いでしょう。

また、一部の地方自治体や業界団体では、導入に対する助成金制度が設けられているケースもあるため、事前の確認をおすすめします。

導入のステップ

アルコール・インターロックは、既存の車両に後付けで取り付けるのが一般的です。導入までの流れは以下の通りです。

- 装置の選定と業者の相談

用途や予算に応じて装置を選び、取扱業者や設置業者に相談します。 - 取り付け工事の予約と実施

専門の技術者が車両の電装系統に装置を接続します。作業時間は1台あたり通常2〜4時間程度です。 - 動作確認と初期設定

装置が正常に作動するかを確認し、必要な調整や設定を行います。 - 運用開始・社内教育(企業の場合)

従業員に対する装置の使い方や運用ルールの説明を実施します。

なお、アルコール・インターロックがすでに搭載された中古車を購入するという選択肢もあります。この場合、取り付け工事の手間が省け、すぐに利用開始できます。

アルコール・インターロックの提供企業3社

①㈱東海理化「Bqey(ビーキー)」

株式会社東海理化は、「人が手掛けないことこそやる」という創業者精神のもと、長年にわたりスイッチや鍵などの自動車部品を製造してきました。その高い技術力と豊富な経験を活かし、社用車管理システム「Bqey」を開発・提供。企業の社用車管理における業務効率化やコンプライアンス強化を支援しています。

2025年1月には、新機能「アルコール・インターロック」をBqeyに追加。飲酒運転の撲滅、安全・安心に暮らせる社会の実現を目指しています。

②東海電子㈱「ALC-ZEROⅡ」

東海電子株式会社は、電子機器の基板実装および組み立てを主要事業として設立されました。その後、「業務用アルコール測定システム」の提供を開始。現在では、法人向けのアルコール検知器や点呼システムを通じて、飲酒運転のない社会の実現に貢献しています。

ALC-ZEROⅡ は、運輸事業者向けのアルコール・インターロックシステムです。フリータイマー機能や抜き打ち検査機能を備え、安全運行と業務効率の両立を支援します。

③㈱ユビテック「D-Drive」

株式会社ユビテックは、「人と社会に安全と快適を」を企業理念に掲げ、電子機器の製造やIoTソリューション、クラウドサービスの提供などを展開しています。

ドライバー向け安全運転支援サービス「D-Drive」は、酒気帯び運転防止と運転日誌の一括管理を可能にするシステムです。アルコール・インターロック機能を搭載し、より厳格な法令遵守を実現することで、飲酒運転防止を支援します。

参照元:https://www.ubiteq.co.jp/service_product/d-drive/

今回紹介したサービスは、いずれも法人向けとなっています。運転前後のアルコールチェックに加え、飲酒運転をより厳格に防止したいと考える企業は、導入を検討してみてもよいかもしれません。

まとめ

アルコール・インターロックは、飲酒運転を未然に防ぐ効果的な装置であり、企業の安全対策として注目されています。呼気中のアルコール濃度を測定し、規定値を超えるとエンジンの始動ができなくなる仕組みによって、高い抑止効果を発揮します。さらに、なりすまし防止や運転履歴の記録機能も備えており、安全性と信頼性の向上に寄与しています。

日本では法的義務はないものの、事業用車両でのアルコールチェック義務化が進んでおり、安全運転を支える重要な技術として、今後ますます普及が期待されています。

飲酒運転のリスクを抑える!

安全運転に貢献する「Bqey(ビーキー)」

安全運転に関して、次のようなご要望はありませんか?

- 事故による企業イメージの低下を防ぎたい

- 社員の運転時間を正しく把握したい

- 飲酒運転をシステムで未然に防止したい

これらは車両管理システム「Bqey」で実現できます!

詳しいサービスの内容を知りたい方は、ぜひ資料をダウンロードしてください。