直行直帰のアルコールチェックはどうする?実施方法や法令遵守ポイントも解説

2022年のアルコールチェック義務化により、白ナンバー車両を使用する事業者においても、運転前後のアルコールチェックの実施が求められるようになりました。

最近では、大手運送業者に対する事業許可の取消しといったニュースもあり、「自社の体制は本当に大丈夫か」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。特に、管理者の目が届きにくい「直行直帰」において、どのようにアルコールチェックを行えばよいか悩まれているケースも少なくありません。

この記事でわかること

- 直行直帰における適切なアルコールチェックの実施方法

- 非対面でチェックを行う際の注意点

- アルコールチェック義務化に関する罰則

また、アルコールチェックの徹底と効率化に役立つツールもあわせてご紹介します。社内の運用体制を見直す際に、ぜひ参考にしてください。

執筆者:Bqey(ビーキー)編集部

Bqey編集部は、企業の車両管理に精通したチームです。運営元は、国内外の自動車メーカーに部品を供給するサプライヤーである株式会社東海理化の新事業部門。製造現場で培った技術と知見を活かし、効率的な車両管理を支援するシステムを開発・提供しています。記事では、安全運転や車両運用に役立つ情報をわかりやすく発信しています。

コンパクトな検知器で直行直帰時もらくらく

アルコールチェックアプリ「Bqey(ビーキー)」

直行直帰のアルコールチェックは、「対面確認できないからメールで結果を報告するのが面倒」「外出先のドライバーへの電話確認のために時間を空けておかなければならない」など、ドライバーと管理者の双方にとって手間のかかる業務です。アルコールチェックアプリ「Bqey(ビーキー)」なら、

- コンパクトで外出時にも持ち運びやすい検知器

- 測定結果は自動で入力完了

- 写真撮影機能でなりすまし防止

- 結果はリアルタイムでクラウド上に反映

- リマインドメール機能で記入漏れを防止

など、アルコールチェックを簡単に行える機能が盛りだくさん!直行直帰のアルコールチェックを効率化したい方は、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

警察庁発表まとめ!アルコールチェック義務化を時系列で解説

直行直帰時のアルコールチェックの実施方法

アルコールチェックは原則として対面で行わなくてはなりません。しかし、直行直帰の場合、確認者が対面で実施することは困難です。そのような時にどのようにアルコールチェックを行ったらよいか解説します。

アルコールチェック義務化の概要

アルコールチェック義務化とは、2022年4月と2023年12月に段階的に施行された改正道路交通法により、それまで義務がなかった「白ナンバー」の社用車や営業車を一定台数以上使用している企業に対し、アルコールチェックの実施が義務付けられたことを指します。

この背景には、2021年6月に千葉県八街市で発生した、白ナンバートラックの飲酒運転による交通事故があります。以前からアルコールチェックが義務付けられていた緑ナンバーだけでなく、白ナンバー自動車においても飲酒運転防止の取り組み強化が必要であると判断され、法改正に至りました。

アルコールチェックの実施は安全運転管理者の業務のひとつとして位置づけられており、運転前後に目視等でドライバーの状態を確認し、アルコールチェッカーで呼気中のアルコール濃度を測定します。

そもそも、直行直帰とは

直行直帰とは、会社へ出勤せずに自宅から直接営業先や作業現場(目的地)に行き、業務終了後も会社へ寄らずにそのまま自宅に帰ることを言います。

朝会社に出勤すると先方への訪問時間に間に合わない場合や、目的地が自宅から近い場合、遠方への出張時など、会社に立ち寄るよりも効率が良い場合には直行直帰にすることが多くなります。外回りが多い営業職も直行直帰の多い職種と言われています。

朝は自宅から目的地へ直行し、業務を終えたら事務所へ帰社するパターンや、事務所へ出勤したのち、業務のために外出してそのまま直帰するというパターンも考えられます。

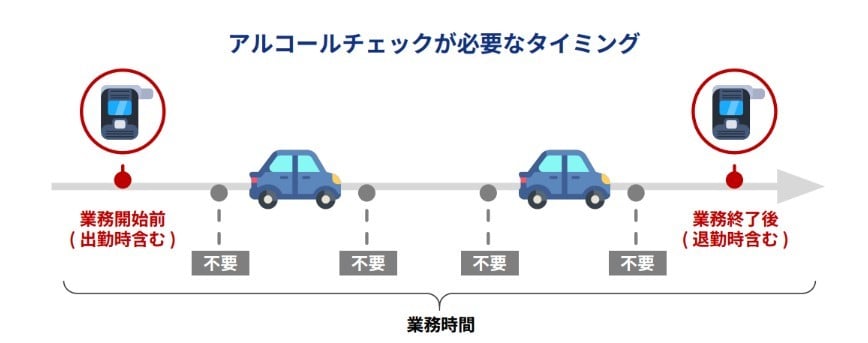

直行直帰時のアルコールチェックのタイミング

直行直帰の場合でも、アルコールチェックは必ず行わなくてはなりません。

アルコールチェックを行うタイミングは、通常の場合と同様に、運転前と運転後の2回です。直行直帰の場合は自宅でアルコールチェックを行うことになりますが、運転前後の2回、忘れずにチェックを行った上で、結果を安全運転管理者に報告しなくてはなりません。

酒気帯びの確認方法

アルコールチェックは原則として対面での確認が必要とされていますが、直行直帰の場合は運転前後に会社に立ち寄らないため、対面での実施が難しくなります。そのような場合は、警察庁によって以下のとおり「対面と同等の方法」で確認することが認められています。

”運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、

- カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法

- 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法

等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる”

対面での実施が難しい場合は、ビデオ通話などを活用し、カメラ越しにドライバーの顔色や声の調子を確認しながらアルコールチェックを行うとよいでしょう。

その際は、アルコールチェッカーの測定結果も必ず確認してください。カメラ越しで測定結果を確認したり、数値が表示されたアルコールチェッカーの写真を送付してもらい、電話で直接報告を受けるといった方法が有効です。

直行直帰するドライバーには、あらかじめ携帯型のアルコールチェッカーを貸与しておくことも忘れないようにしましょう。

なお、測定結果の写真を一方的に送るだけなど、直接対話を伴わない報告方法は法律上の要件を満たさないため、注意が必要です。

アルコールチェッカーの正しい使い方については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

直行直帰時のアルコールチェック運用の8つのステップ

アルコールチェックは、原則として安全運転管理者がリアルタイムで確認しなければなりません。直行直帰の場合のアルコールチェックの一般的な流れを8ステップでまとめると以下のとおりです。

1.ビデオ通話など対面と同視できる方法で、安全運転管理者がドライバーの顔色や声の調子、検知器による測定結果を確認する

2.ドライバーが結果を記録簿に記入する

3.運転する

【運転後のアルコールチェック】

4.ビデオ通話など対面と同視できる方法で、安全運転管理者がドライバーの顔色や声の調子、検知器による測定結果を確認する

5.ドライバーが結果を記録簿に記入する

6.ドライバーが出社時に記録簿を安全運転管理者に提出する

7.安全運転管理者が記録簿の内容を確認し、未記入などの不備がある場合は修正を依頼する

8.内容確認が完了したら、記録簿を1年間保管する

アルコールチェック義務化により、アルコールチェックの実施と合わせてアルコールチェックの記録を1年間保管することも義務付けられました。

記録簿を紙で管理している場合、ドライバーは出社時に記録簿を安全運転管理者に提出しなくてはなりません。

対面で実施する場合はその場で提出するので問題ありませんが、直行直帰などにより非対面で実施する場合には、後日提出することになり提出漏れのリスクが高まるので、安全運転管理者はしっかりとチェックする必要があります。

直行直帰時のアルコールチェックは、手作業だと抜け漏れが起きがちです。

Bqey(ビーキー)ならリマインド機能で、測定の実施忘れや提出漏れを自動で防止できます。

詳しくは『Bqeyサービス紹介資料』をご覧ください。

アルコールチェックを怠った場合の罰則

アルコールチェックをうっかり忘れて運転してしまったり、法令どおりの手順で実施しなかったりと、アルコールチェックを怠ってしまった場合に罰則があるのかどうか気になる方も多いかと思います。

自社がしっかりアルコールチェック義務化の対応をできているのか念のため確認したい…といった方は、『弁護士監修|法令遵守チェックリスト(アルコールチェック義務化編)』をぜひご参考ください。

安全運転管理者の業務違反に該当する

アルコールチェックの実施と記録・保存は、安全運転管理者の業務内容として道路交通法施行規則で定められています。そのため、アルコールチェックを怠った場合は、安全運転管理者の業務違反となります。

しかしながら、今のところアルコールチェックを怠ったことに対する直接的な罰則は設けられていません。

ただし、安全運転管理者の業務違反が著しく、安全運転の確保に問題があると判断された場合は、公安委員会から是正措置命令や安全運転管理者の解任命令がくだることがあります。これに従わない場合は、命令違反に対する罰則が科される可能性があります。

安全運転管理者に関する罰則については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご確認ください。

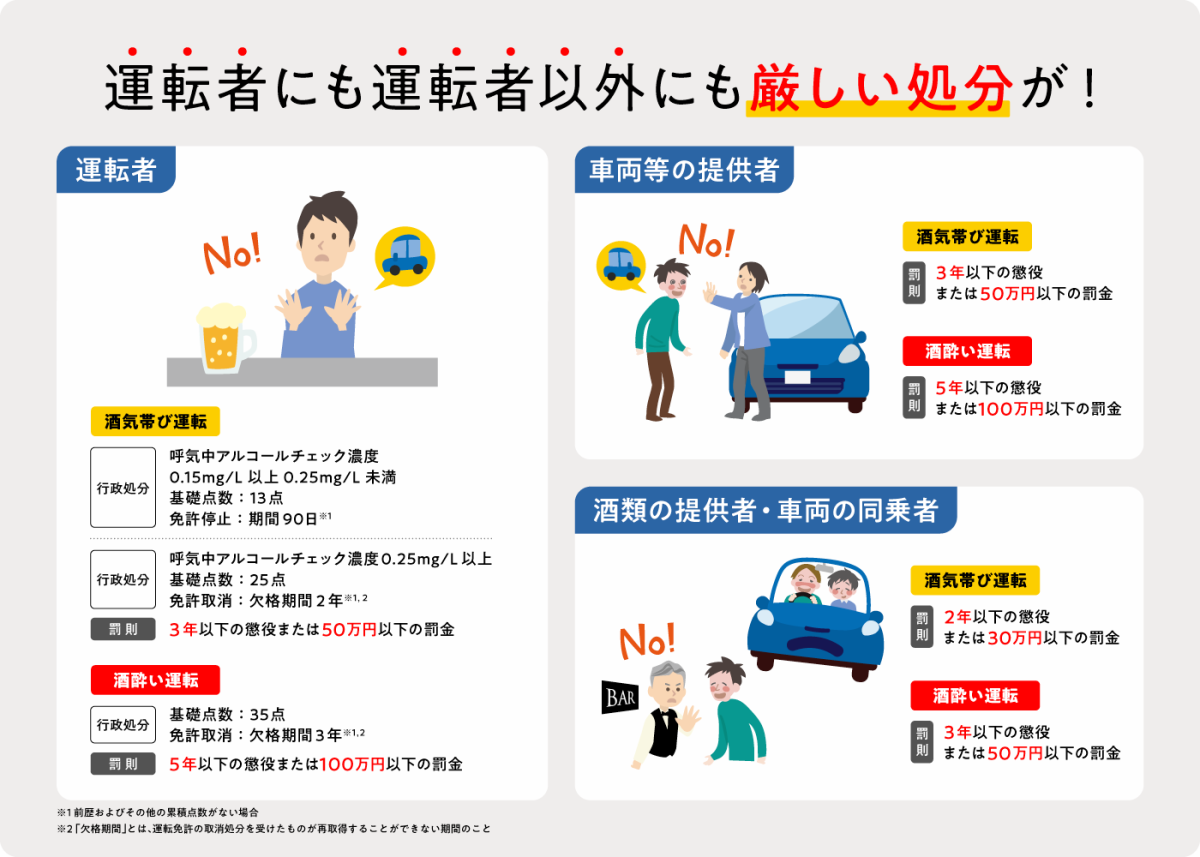

飲酒運転に該当する場合の罰則

飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二種類があります。どちらに該当するかで罰則の内容がことなるので、まずはそれぞれの違いをお伝えします。

酒酔い運転

「酒酔い運転」とは、名前のとおりお酒を飲んで酔っぱらっている状態で運転することを意味しています。酒酔い運転の場合は、呼気中のアルコール濃度に関係なく運転者の状態で判断されます。

つまり、アルコールチェッカーの測定値に関わらず、

・まっすぐ歩くことができない

・明らかに呂律が回っていない

・質問に対する受け答えがまともにできない

などの状態にある場合は「酒酔い運転」と判断されます。

酒気帯び運転

一方、「酒気帯び運転」とは、アルコールチェッカーを用いて呼気中のアルコール濃度を測定した際の測定結果から判断されます。

「酒気帯び運転」の罰則対象となる基準値は、

呼気の場合: 0.15 mg/L

血液の場合: 0.3 mg/mL

と定められています。

どれくらいの時間でアルコールが抜けるのか知りたい!といった方は、以下の記事をぜひご参考ください。

参考記事:アルコールチェックが抜ける時間はどれくらい?計算ツールやチェック方法も紹介!

具体的な罰則内容

「酒酔い運転」や「酒気帯び運転」が発覚した場合には、以下の罰則が科されます。

ドライバー

- 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

業務中に運転していて事故が起きた場合には、ドライバーだけでなく、車両提供者である企業に対しても同等の罰則が科されます。

車両提供者

- 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

また、罰則の対象になるのはドライバー本人だけでなく、酒類を提供した人や一緒に車に乗っていた人も、罰則の対象になります。具体的には、以下のような罰則が科されます。

酒類の提供者・車両の同乗者

- 酒酔い運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

- 酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

このように飲酒運転には非常に厳しい罰則が設けられています。また、ドライバー本人だけでなく企業や同乗者にも責任がおよびます。また、罰金や車の修繕費用などの金銭的な損害だけでなく、企業としての社会的信頼を失うことにも繋がりかねないため、アルコールチェックを厳格に行い、飲酒運転を防止しなくてはなりません。

安全運転管理者が対応できない場合の対処法

直行直帰の場合、運転前後のアルコールチェックを実施するタイミングが早朝や深夜になる可能性もあり、安全運転管理者がアルコールチェックに対応できないこともあると思います。そのような場合の対処法について説明します。

代理でも問題ない

アルコールチェックは原則として安全運転管理者が実施します。しかし、安全運転管理者の不在時や確認が困難な場合においては、「副安全運転管理者」やあらかじめ指定した「安全運転管理者の業務を補助する人」が代わりに実施しても問題ありません。

ただし、アルコールチェックの結果で酒気帯びが確認された場合は、必ず安全運転管理者に速やかに報告し、必要な対応等について指示を受けるか、安全運転管理者自らが運転者に対して運行中止の指示等を行う必要があります。

また、代理でアルコールチェックを実施した場合であっても、その責任は安全運転管理者が負うことになります。

(参照:兵庫県警察公式サイト 「安全運転管理者の業務 アルコール検知義務化 Q&A」)

改めて知りたい、安全運転管理者制度とは

アルコールチェックは、安全運転管理者の業務の一つです。安全運転管理者とは、事業主に代わって、企業内の安全運転を確保するために、アルコールチェックや安全運転指導などの業務を行う責任者を指します。この制度は、道路交通法第74条の3に基づいており、自家用自動車を使用する事業所ごとに、安全運転管理者を選任する必要があります。

ここからは、安全運転管理者制度について復習しましょう。

安全運転管理者の全体像については、『安全運転管理者まるわかりガイド』にイラスト付きでわかりやすくまとめています。ぜひご覧ください。

また、安全運転管理者の業務において自社が法令を遵守した運用ができているか確認したい方は、『弁護士監修|法令遵守チェックリスト(安全運転管理者編)』をぜひご参考ください。

対象となる事業所と必要な人数

安全運転管理者の選任については、道路交通法施行規則第9条の8で定められており、対象となる企業はアルコールチェック義務化の対象と全く同じです。具体的には以下のいずれかに当てはまる企業です。

- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上所有している

- その他の自動車を5台以上所有している

※ 大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算

また、自動車を20台以上保有している場合には、安全運転管理者とは別に副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。

副安全運転管理者は20台ごとに1人の選任が必要となります。台数が20台以上40台未満の場合は1人、40台以上60台未満の場合は2人というように、20台を増すごとに副安全運転管理者を1人追加選任しなければならないので注意してください。

資格要件

安全運転管理者や副安全運転管理者には資格要件が定められているので、以下の要件を満たす必要があります。

安全運転管理者

- 年齢:20歳(副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳)以上

- 経験:自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者 等

副安全運転管理者

- 年齢:20歳(副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳)以上

- 経験:自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者 等

なお、上記の資格要件を満たしていても、次に該当する方は安全運転管理者等にはなれません。

- 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けた者

- 以下のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者

- ひき逃げ

- 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転

- 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗

- 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類を提供する行為

- 酒酔い・酒気帯び運転車両への同乗

- 次の交通違反の下命・容認

酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反 - 自動車使用制限命令違反

- 妨害運転に係る罪

以上のように、安全運転管理者には、安全運転の重要性を理解し、適切な運転を実践することが求められています。

業務内容

安全運転管理者の業務は多岐に渡ります。また、今回のアルコールチェック義務化により、新たに「アルコールチェックの実施」や「アルコールチェック記録の保存」の業務も追加されました。具体的な業務内容は、以下のとおりです。

- 運転者の状況把握

- 運行計画の作成

- 交替要員の配置

- 異常気象時等の安全確保の措置

- 安全運転の指示

- 運転前後の酒気帯び確認 ※法改正で追加

- 酒気帯び確認の記録・保存 ※法改正で追加

- 運転日誌の記録

- 運転者に対する指導

安全運転管理者については以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事:5分でわかる「安全運転管理者」とは?選任義務の条件や資格、罰則も解説

選任の際の台数の算定や記録類の最低限の記入項目などについて、『安全運転管理者よくある質問集』でわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。

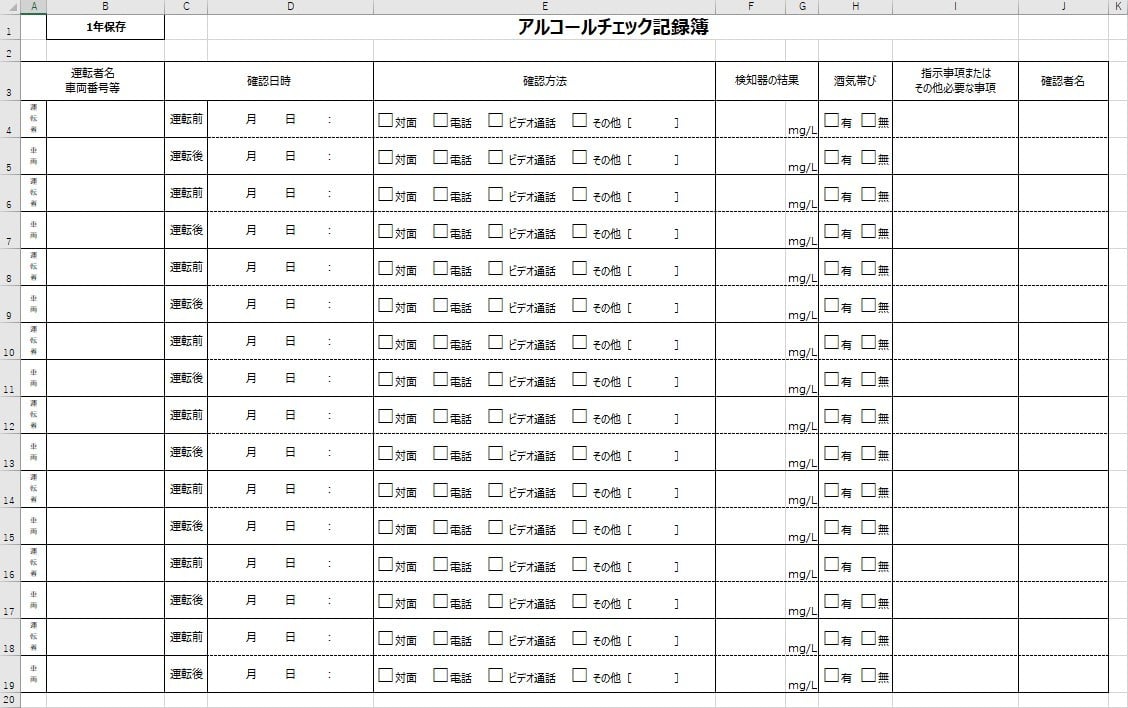

アルコールチェック結果の記録方法

記録する内容

記録簿に記載しなくてはならない内容は以下のとおりです。

- 確認者名

- 運転者名

- 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

- 確認の日時

- 確認の方法

・アルコール検知器の使用を記載(2023年12月より使用が義務化) - ・対面でない場合はビデオ電話などの具体的な確認方法を記載

- 酒気帯びの有無

- 指示事項

- その他必要な事項

記録の保存方法

記録する内容は上記のとおり定められていますが、保存方法は特にルールがないので、紙でもデータでもどちらでも問題ありません。

また、記録簿のフォーマットも自由です。企業ごとに社用車の利用頻度や運用方法が異なるので、自社にとって運用しやすい形式を選ぶ必要があります。

記録簿のフォーマット

アルコールチェックの記録簿をこれから用意する場合は、無料でダウンロードできる以下のひな形をご活用ください。

なお、アルコールチェックの記録簿については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。こちらも合わせてご覧ください。

【重要】非対面でチェックを行う際の注意点

国土交通省は、直行直帰のように対面でのアルコールチェックが実施できない場合、電話などの「対面に準ずる方法」を認めています。しかし、その方法には運用上、注意しなければならないリスクが潜んでいます。

①実施忘れ・記入漏れ

直行直帰の場合、管理者が直接声かけをすることができないため、実施忘れが発生しやすくなります。電話で確認する場合、管理者が通話内容を記録簿に転記する必要があり、多忙な朝には記録漏れや転記ミスも起こりやすいでしょう。

また、「すぐに出発しなければ間に合わないから、後でまとめて報告・記入しよう」と考えた結果、うっかり記入を忘れてしまうという声も多く聞かれます。

しかし、万が一、従業員による飲酒運転が発覚し、実施状況や記録の管理体制について監査が入った場合、こうした運用では「管理不十分」と判断されるおそれがあります。

②記録の改ざんやなりすまし

管理者が直接確認できない状況では、検知器の実際の数値と異なる値が記入されたり、他人に検査を代行させる「なりすまし」など、虚偽報告を完全に防ぐことはできません。

また、帳票整備が優先されるあまり、適当な数値を記入してとりあえず記録を残したように見せる、いわゆる「形骸化」にも注意が必要です。こうした形だけの運用では、正確なアルコールチェックが行われず、飲酒運転の見逃しにつながるリスクがあります。

③アルコールチェッカーのメンテナンス・更新忘れ

直行直帰では、ドライバーが携帯する検知器が正常に作動するか、使用期限は切れていないか、といった管理者の確認が困難になります。気づかないうちに期限切れの検知器を使い続けることは、「常時有効保持義務」に違反するおそれがあります。

法令遵守・効率化に車両管理システムが役立つ

非対面でのアルコールチェックで発生しがちな「記入漏れ」「なりすまし」「虚偽報告」「検知器の不備」といったリスクをまとめて解消し、本当の意味で対面に準ずる方法を実現するのが、検知器、スマートフォンアプリ、PCを連携した「車両管理システム」です。

ここからは、車両管理システムを用いた場合のアルコールチェック実施のメリットや具体的な運用についてご紹介します。

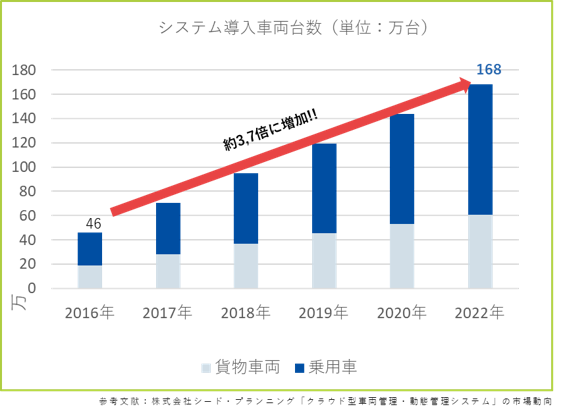

そもそも、車両管理システムとは

車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

具体的には、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。

2017年の中型トラックに対するデジタコの搭載義務化やをきっかけに車両管理システムの需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。

なお、車両管理システムについては以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご参考ください。

車両管理システムを導入するメリット

直行直帰時のアルコールチェックについては、車両管理システムを導入することで大きなメリットが得られます。具体的なメリットは以下のとおりです。

法令遵守のサポート

- アルコールチェッカーと連携することで測定結果を自動的に反映し、データの改ざんを防止

- 測定時の顔写真を撮影することで、第三者によるなりすましを防止

- アルコールチェック未実施の場合はアラート通知で実施忘れを防止

- アルコールチェッカーの有効期限が到来するタイミングで、提供元から自動的に新しい機器が送付され、更新忘れを防止

- 基準値を上回るアルコールが検出された場合は車に乗れないようにする仕組みで、物理的に飲酒運転を防止

運用の効率化

- 記録簿をデジタル化することで、作成の手間を削減

- 記録が未提出の場合はアラート通知で提出漏れを防止

- 記録簿が自動でクラウド上に保存され、1年保管義務に対応

アルコールチェックだけでなく、車両管理システムには様々な機能があります。具体的には「車両予約・管理機能」、「動態管理機能」、「稼働状況集計機能」などが挙げられます。アルコールチェックの徹底・効率化はもちろん、車両管理に関する他の課題も合わせて解決することができます。

車両管理システムを用いたアルコールチェックの運用例

車両管理システムを用いてアルコールチェックを実施する場合の流れを、弊社の提供する車両管理システム「Bqey(ビーキー)」を具体例として用いて説明します。

1.安全運転管理者の立ち合いのもと、運転前のアルコールチェックを行います。一部の情報は自動入力されるので、必要な情報だけアプリに入力します。

2.運転後も同様にアルコールチェックを行い、そのままアプリから提出します。

3.提出された記録はすぐにシステムに反映され、安全運転管理者はPCからリアルタイムで記録を確認することができます。データは自動で3年間システムに保存されます。

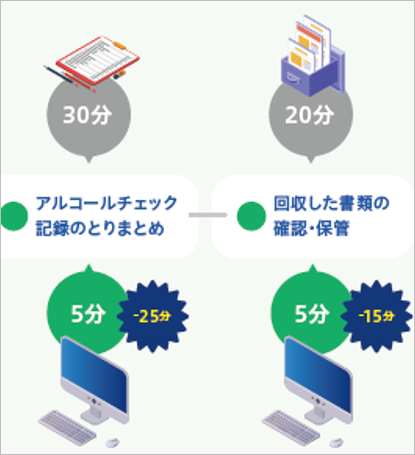

未提出や未記入があった場合には、ドライバーに自動で通知が届くので、管理者のチェックの手間を大幅に省きます。概算にはなりますが、社用車を5~6台と仮定した場合は、アルコールチェック記録のとりまとめにかかる時間が30分から5分程度に、改修した書類の確認・保管にかかる時間が20分から5分程度に削減が見込まれます。

このように、車両管理システムを活用するとアルコールチェックに関して、安全運転管理者・ドライバーの双方にとっての業務負担を軽減することができます。

また、アルコールチェックだけでなく、システム上で車両の予約管理をしたり、運転日報や日常点検等の書類をデータで一元管理したりすることができるなど、車両管理システムには様々な機能があります。

様々な機能があるからこそ価格も様々で、機能が充実していればしているほど費用が高くなってしまいます。まずは自社の抱えている課題を見える化し、課題を解決することができる機能を絞り込み、適切なシステムを選ぶことで、車両管理システムはより大きなメリットをもたらします。

まずは各社が提供する車両管理システムについて幅広く情報収集することをお勧めします。その上で、費用対効果が得られるかをしっかりと吟味し、車両管理システムを選択するようにしましょう。

なお、『車両管理システムの選び方』には、自社に合ったシステムを選ぶ際に重要な観点や自社の課題を確認するためのチェックリストを掲載しています。ぜひ活用してください。

導入のしやすさならアルコールチェックアプリもおすすめ

システムの導入は大掛かりで大変そう・・・と感じる方には、スマホとPCがあれば簡単に始められる「アルコールチェックアプリ」もおすすめです。

アルコールチェックのみに機能を絞った「アルコールチェック特化型」、点呼者と運転者が離れた場所にいても、点呼およびアルコールチェックを実施することができる「IT点呼一体型」、アルコールチェックはもちろん、車両管理に関する様々な機能を搭載した「車両管理一体型」の大きく3つのタイプがあります。

以下の記事では、アルコールチェックアプリの詳しい内容や、おすすめのアプリも紹介しています。ぜひ参考にしてください。

参考記事:【2025】アルコールチェックアプリおすすめ9選|機能比較や選び方も

アプリを活用することで、法令遵守と効率的な運用を実現した企業様の事例をまとめた『アルコールチェック義務化の対応成功事例6選』もぜひご覧ください。

まとめ

今回は、直行直帰時のアルコールチェックの方法について解説しました。

直行直帰の場合でも、運転前後の計2回アルコールチェックを必ず行わなくてはなりません。アルコールチェックは対面での実施が原則とされていますが、直行直帰のように対面での実施が難しい場合は、ビデオ電話を用いるなど対面と同視できる方法で行う必要があります。

また、アルコールチェックの記録は1年間保管することが義務付けられているため、直行直帰時にアルコールチェックを行った場合は、後日必ずドライバーから記録簿を回収するようにしてください。

直行直帰の場合でも確実にアルコールチェックを実施し、記録簿を適切に保管するためには、車両管理システムを活用してみてもよいでしょう。ただし、車両管理システムの機能は多岐に渡るので、自社に必要な機能はなにかを見極め、自社に合ったシステムを選定することが重要です。

どのアルコールチェックアプリがいい?

迷ったらまずは「Bqey(ビーキー)」!

アプリを導入して直行直帰のアルコールチェックを簡単にしたいけど、どれを選べばいいのかわからない・・・ そんな時は、まず「Bqey」の資料を見てみてください。

【Bqeyが選ばれる3つの理由】

- 1ヶ月から始められる料金体系

- 使い勝手満足度92.3%!わかりやすい操作画面

- 検知器故障の際には無料交換

「Bqey」は、業務効率化に役立つ機能はもちろん、丁寧なサポート体制や導入しやすい料金体系で多くの企業から選ばれています。 気になった方は今すぐ資料をダウンロード!