アルコールチェック記録簿テンプレート5選|記入例や保存期間も紹介

2022年の道路交通法改正により、アルコールチェックが義務化されました。これにより、運転前後のアルコールチェックの実施と合わせて、アルコールチェック記録簿の保存も義務付けられました。

そのような中、

- 自社に合ったアルコールチェック記録簿のテンプレート(ひな形)を探している

- 記録簿に記載しなくてはいけない内容を把握したい

- 記録簿の記入例を見て参考にしたい

- アルコールチェック記録簿を効率よく運用・保存したい

といった声も多く聞かれます。

そこで本記事では、アルコールチェック義務化の要点をおさらいした上で、アルコールチェックの具体的な「実施ステップ」、記録簿の「記載内容」や「記入例」、「保存方法」、運用を「効率化する方法」などについて解説します。

無料でダウンロードできる「記録簿のテンプレート」も掲載していますので、ぜひ活用してください。

執筆者:Bqey(ビーキー)編集部

Bqey編集部は、企業の車両管理に精通したチームです。運営元は、国内外の自動車メーカーに部品を供給するサプライヤーである株式会社東海理化の新事業部門。製造現場で培った技術と知見を活かし、効率的な車両管理を支援するシステムを開発・提供しています。記事では、安全運転や車両運用に役立つ情報をわかりやすく発信しています。

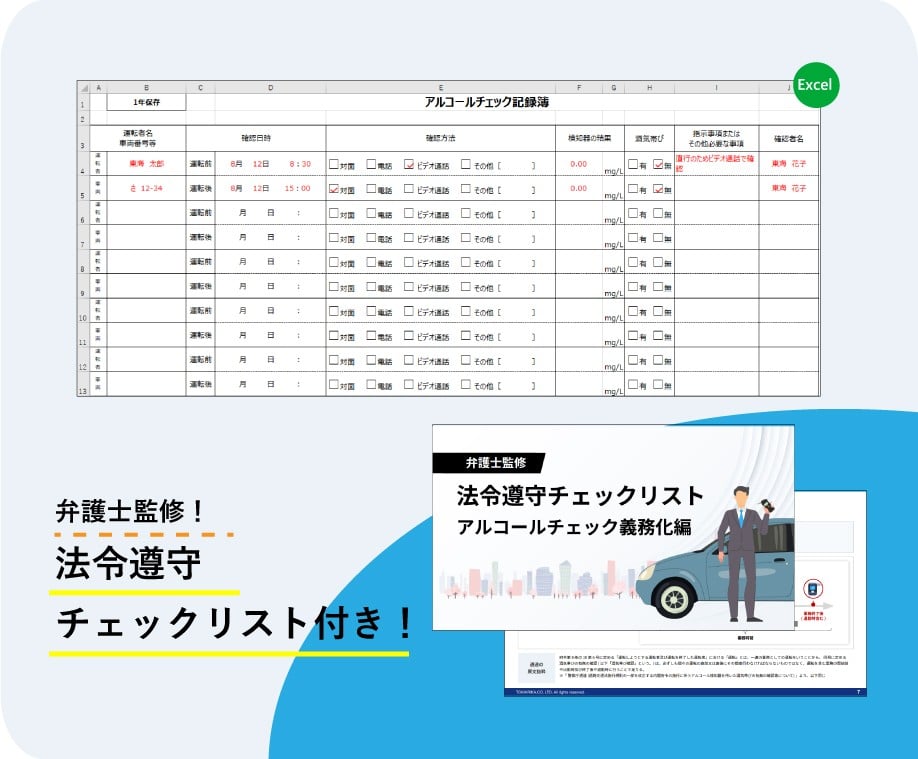

アルコールチェック記録簿テンプレート

無料ダウンロード!(法令遵守チェックリスト付き)

法令で定められた8項目を全て満たした「アルコールチェック記録簿テンプレート」のExcelデータをダウンロードいただけます!

さらに、弁護士監修の「法令遵守チェックリスト(アルコールチェック義務化編)」付き。

自社の運用と照らし合わせて、義務化対応のおさらいにご活用ください。

【チェックリストの一例】

- アルコールチェックのタイミング

- アルコール検知器の性能

- 他事業所で運転をする場合

- 管理者が確認できない場合

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

警察庁発表まとめ!アルコールチェック義務化を時系列で解説

【まとめ】アルコールチェック義務化とは

アルコールチェックの結果を記録し、保存することは法律上の義務となっています。まずは、アルコールチェック義務化の概要や対象となる事業所の条件、内容とスケジュールについておさらいしましょう。

『5分でわかる!アルコールチェック義務化のすべて』では、イラストを用いてわかりやすく説明しています。ぜひ手元に置いて参考にしてください。

既に義務化の対応はしていて、念のため自社の運用が問題ないか確認したい!という方は『弁護士監修|法令遵守チェックリスト(アルコールチェック義務化編)』をぜひご覧ください。

アルコールチェックの記録簿をすぐに入手したい方はこちらから無料でダウンロードできます。

アルコールチェック義務化とは

アルコールチェック義務化とは、2022年4月と2023年12月の二段階に分けて施行された改正道路交通法により、それまで義務化されていなかった「白ナンバー」の社用車や営業車を一定台数以上使用している企業に対して、アルコールチェックの実施が義務付けられたことを指します。

この背景には、2021年6月に千葉県八街市で発生した、白ナンバートラックの飲酒運転による交通事故があります。以前からアルコールチェックが義務付けられていた緑ナンバーだけでなく、白ナンバー自動車においても飲酒運転防止の取り組み強化が必要であると判断され、法改正に至りました。

アルコールチェックは、安全運転管理者の立ち合いのもと、運転前後に目視等で運転者の状態を確認し、アルコールチェッカーで呼気中のアルコール濃度を測定します。

参考記事:【最新】アルコールチェック義務化とは?実施方法や罰則などを解説

対象となる事業所

アルコールチェックは安全運転管理者の業務として位置づけられているため、安全運転管理者の選任対象となる条件に当てはまれば、アルコールチェックも義務付けられることになります。

業種に関わらず、自動車の使用の本拠ごと、つまり事業所や営業所ごとに以下の条件を満たしていれば、安全運転管理者の選任およびアルコールチェック義務化の対象となります。

- 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している

- その他の自家用自動車を5台以上使用している

※ 大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算

(道路交通法施行規則第9条の8)

アルコールチェック義務化の対象となる企業については、以下の記事で詳しく解説しています。

参考記事:アルコールチェック義務化の対象者は?実施企業の条件や運用方法も解説

義務化の内容とスケジュール

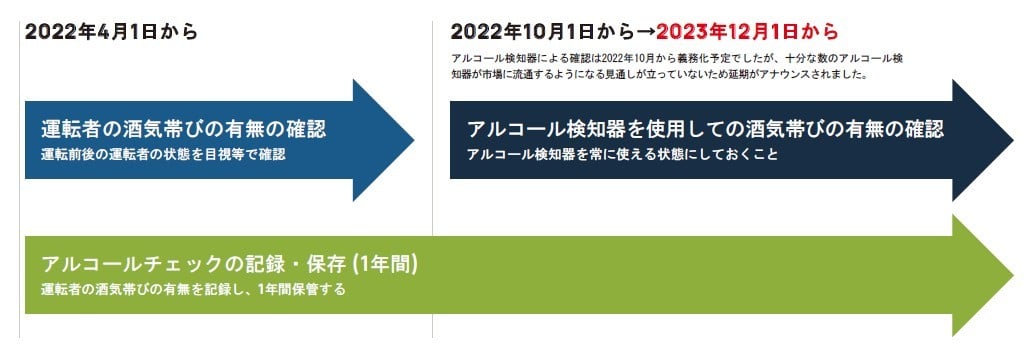

アルコールチェック義務化は二段階にわたって施行されました。内容とスケジュールを確認しておきましょう。

2022年4月に施行された内容(第一段階)

飲酒運転による交通事故を今まで以上に厳格に防止するために、まずは運転前と運転後の計2回、運転者に対してアルコールチェックを実施し、その記録を管理することが義務化されました。

ただし、第一段階では、アルコールチェックの際にアルコールチェッカー(アルコール検知器)を用いることまでは義務化されず、「目視等」で実施すればよいとされていました。

2022年4月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無の確認をすること

- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

2023年12月に施行された内容 (第二段階)

第二段階では、さらに厳格なアルコールチェックの実施が必要となりました。第一段階では「目視等」での実施に留められていましたが、第二段階では「アルコールチェッカー」を用いたアルコールチェックが義務付けられました。

また、アルコールチェッカーは定期的に点検を行い、いつでも正確に測定できる状態にしておくことも義務化の内容に含まれています。

アルコールチェッカーの使用について、当初は2022年10月1日から義務化される予定でしたが、アルコールチェッカーの供給不足等を踏まえて延期となっていました。

(参照:警察庁の発表文書)

※現在は公開終了しています

その後、安全運転管理者へのアンケートやアルコールチェッカー製造業界からの意見等により、アルコールチェッカーの供給状況は改善傾向にあると認められ、飲酒運転防止を図るためには早期にアルコールチェッカーを導入することが望ましいとの見方から、2023年12月1日に義務化開始となりました。

2023年12月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを用いておこなうこと

- アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

なお、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、、”呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器”を指しており、これを満たしたアルコールチェッカーであれば問題なく使用できます。

二段階にわたるアルコールチェック義務化の内容を図でまとめると以下のとおりです。

アルコールチェック実施の9ステップ

アルコールチェックの具体的な流れは以下の9ステップです。

【運転前】

1.安全運転管理者が目視等で運転者の様子を確認する

2.運転者が検知器を用いてアルコールチェックを行う

3.アルコールチェックの結果を記録する

【運転後】

4.安全運転管理者が目視等で運転者の様子を確認する

5.運転者が検知器を用いてアルコールチェックを行う

6.アルコールチェックの結果を記録する

7.運転者が安全運転管理者に記録簿を提出する

8.安全運転管理者が内容を確認し、不備があれば差し戻す

9.内容に問題ないことが確認できたら、記録簿を1年間保存する

アルコールチェックのタイミングは運転前・運転後の2回ですが、必ずしも運転の直前・直後である必要はありません。企業によっては、出勤・退勤時に実施しているケースもあるようです。

また、アルコールチェックは原則として安全運転管理者が対面で実施します。直行直帰や安全運転管理者の不在時に運転する場合の対応方法については、以下の記事を参考にしてください。

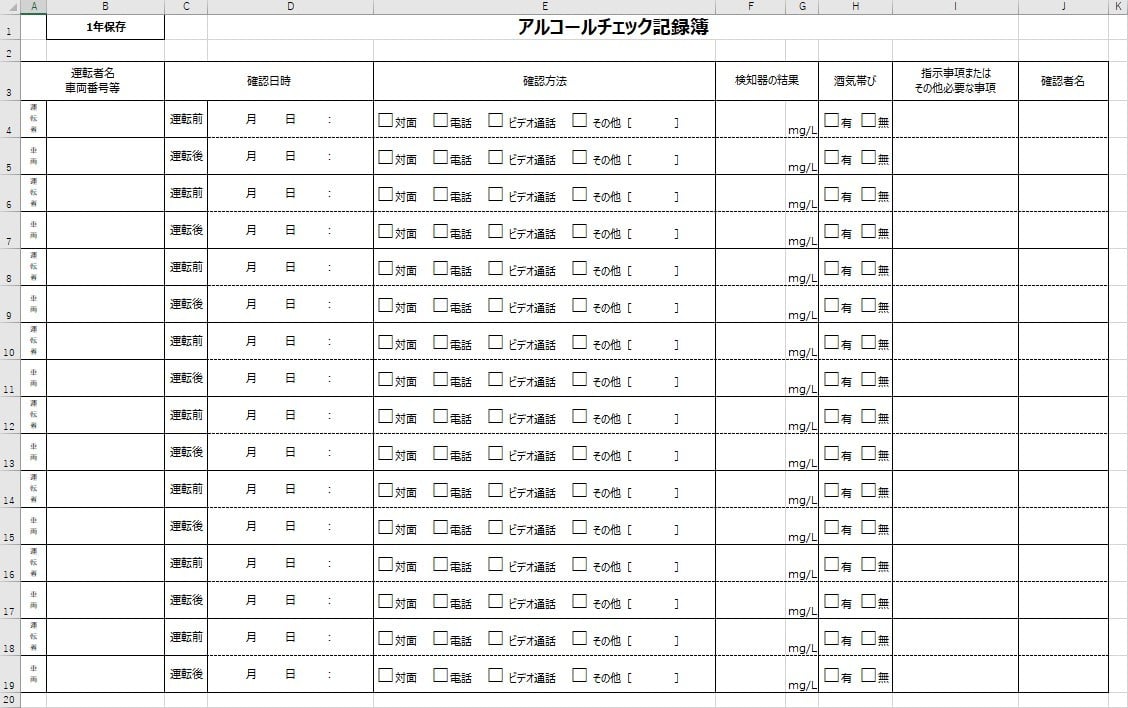

【記入例あり】記録簿に記載すべき8項目

記録簿のフォーマットは自由ですが、記載しなくてはいけない内容は決められています。具体的には以下の通りです。

- 確認者名

- 運転者名

- 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

- 確認の日時

- 確認の方法

・アルコール検知器の使用を記載(2023年12月より使用が義務化)

・対面でない場合はビデオ通話などの具体的な確認方法を記載 - 酒気帯びの有無

- 指示事項

- その他必要な事項

Excel形式の記録簿を運用する際の記入例を以下に掲載していますので、参考にしてください。

この記録簿のひな形は、次の【無料】アルコールチェック記録簿のテンプレート5選の章で無料ダウンロードできます。

【無料】アルコールチェック記録簿のテンプレート5選

アルコールチェック記録の保存義務が定められ、記録簿のひな形(テンプレート)を探している方も多いかと思います。ここでは、無料でダウンロードできるおすすめのひな形を紹介しますので、ぜひ活用してください。

枚数を少なく管理したい場合

すべての行に日付を記載する欄があるタイプを使用すれば、日にちを跨いで使うことができます。車両の利用頻度があまり高くない場合や、記録簿の枚数をできる限り少なく管理したい場合には、各行に日付を記載できるフォーマットがおすすめです。

弊社が提供しているテンプレートは、確認方法や酒気帯びの有無について該当部分にチェックをつけるタイプなので、記載する時間が短縮できます。法令で定められた最低限の項目に絞ったシンプルなフォーマットです。

↓無料ダウンロード↓

【Excel】アルコールチェック記録簿

日付ごとに管理したい場合

日付ごとに管理したい場合は、記録簿の一番上に日付を記載できるフォーマットを選ぶとよいでしょう。枚数は少し多くなる可能性がありますが、保存期限の管理をする際には、日付ごとにシートが分かれている方が便利かもしれません。

「鹿児島県安全運転管理者協議会」が提供しているテンプレートは、記入例があるので安心です。また、横と縦の2パターン用意されているので、使いやすい方を選択することができます。以下のURLからダウンロードできます。

車両ごとに管理したい場合

車両ごとに管理したい場合は、記録簿の一番上に車両情報を記載できるフォーマットを使いましょう。車両の中に記録簿を保管する場合にも、こちらがおすすめです。

「千葉県安全運転管理協会」が提供しているテンプレートは、車両ごとに記載することができます。以下のURLからダウンロードできます。

参照:千葉県安全運転管理協会

ドライバーごとに管理したい場合

ドライバーごとに管理したい場合は、記録簿の一番上にドライバーの氏名を記載できるフォーマットを使いましょう。

「愛知県安全運転管理協議会」が提供しているテンプレートは、ドライバーごとに記載することができます。以下のURLからダウンロードできます。

参照:愛知県安全運転管理協議会

記録には1年間の保存義務がある

酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

参考:道路交通法施行規則第9条の10

ここで、保存義務の内容について詳しく見ていきましょう。

保存期間

アルコールチェック記録簿の保存期間は「1年間」と定められています。

車両の利用頻度が高い場合には、アルコールチェック記録簿の枚数はかなり多くなるため、しっかりと保存期限を管理することが求められます。

保存方法

保存方法は特にルールがないので、紙でもデータでもどちらでも問題ありません。企業ごとに社用車の利用頻度や運用方法が異なるので、自社にとって運用しやすい形式を選ぶ必要があります。

紙とデータそれぞれで運用する場合のメリット・デメリットについては、次の項で紹介します。

紙とデータどちらがおすすめ?

記録簿の保存方法としては紙かデータが挙げられます。それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、自社に合った方法を選ぶようにしましょう。

紙の場合のメリット・デメリット

紙で管理する場合のメリットは以下のとおりです。

メリット

- フォーマットさえあればすぐに運用開始できる

- 車両の利用頻度が高くない場合は、管理の手間があまりかからない

一方で、以下のようなデメリットが挙げられます。

デメリット

- 保管スペースが必要

- 記載内容に不備があった場合に、再提出等が手間

- 見たいデータを見つけるのが大変

- 紛失のリスクが高い

データの場合のメリット・デメリット

データで管理する場合のメリットは以下のとおりです。

メリット

- 記載内容に不備があった場合に、対面でやり取りする必要がない

- 物理的な保管スペースが不要

- 検索できるので、見たいデータをすぐに見つけられる

- 複数拠点の記録管理ができる

一方で、以下のようなデメリットが挙げられます。

デメリット

- 誤ってデータを消してしまうリスクに備え、定期的にバックアップを取る必要がある

- フォルダの場所を共有するなど、運用ルールを明確にしなくてはならない

このように、紙・データそれぞれにメリット・デメリットがありますが、車両の台数や利用頻度が多い場合は、場所をとらずに保管でき、後から記録を検索するのが簡単なデータ管理がおすすめです。

記録・保存を怠った場合の罰則

アルコールチェックの記録や保存を怠った場合、罰則や処分があるのか気になる方も多いかと思います。

安全運転管理者の業務違反に該当

現時点では、アルコールチェックの実施および記録・保存を怠ったことへの直接的な罰則は設けられていませんが、安全運転管理者の業務違反に該当します。

安全運転管理者がアルコールチェック業務を怠った結果、事業所内の交通安全が確保されていないと判断された場合は、公安委員会によって安全運転管理者の解任や、命令違反に対する罰則が科される可能性があります。

参考記事: 安全運転管理者の罰則と法令遵守のポイント|業務内容とリスクを徹底解説

飲酒運転に該当した場合の罰則

アルコールチェックを怠り、従業員の飲酒運転を見逃してしまった場合には、厳しい罰則が設けられています。

以下の記事をぜひご覧ください。

参考記事:飲酒運転の罰則と行政処分|酒気帯びの基準や違反点数も詳しく解説

飲酒運転をした本人だけでなく、車両の提供者である企業や事業所の代表者に対しても罰則が科される可能性があるので、アルコールチェックは確実に実施するようにしましょう。

アルコールチェック義務化に関する罰則については、以下の記事も参考にしてください。

参考記事:アルコールチェック義務化の罰則は何?罰則を受けないポイントも解説義務化対象の事業所が対応すべき3つのこと

法令に沿ってアルコールチェックを確実に実施するために、義務化の対象となる企業は、以下3つの対応を進めなくてはなりません。

①安全運転管理者の選任

アルコールチェックは、原則として安全運転管理者が実施しなくてはなりません。アルコールチェック義務化の対象となる企業は、安全運転管理者の選任が必須になるので、まだ安全運転管理者を選任していない場合は、選任や届出等を早急に進めなくてはなりません。

安全運転管理者に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

安全運転管理者に必要な資格要件とは|届出方法や罰則も解説

安全運転管理者の届出手続きとは?オンライン申請の流れも紹介!

安全運転管理者の罰則と法令遵守のポイント|業務内容とリスクを徹底解説

安全運転管理者をすでに選任している場合は、新たな業務としてアルコールチェックが追加されたので、業務フローを再確認するとともに、アルコールチェック実施を徹底する仕組みを作る必要があります。

企業によっては、副安全運転管理者の選任も必要

使用する自動車の台数が20台を超える場合は、20台ごとに1人、副安全運転管理者を選任しなければなりません。

副安全運転管理者は主に安全運転管理者の業務のサポートを行います。安全運転管理者の不在時に、運転者のアルコールチェックに立ち合うことなども考えられます。

副安全運転管理者については以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

参考記事:副安全運転管理者は必要?安全運転管理者との違いや業務内容も解説

②アルコールチェッカーの手配とメンテナンス

アルコールチェックを実施するためには、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを手配する必要があります。

国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、”呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器”とされています。

参考:『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案』等について.pdf (npsc.go.jp)

言い換えると、アルコールチェッカーを選ぶ時のポイントは以下のとおりです。

- 音、色、数値等で呼気から酒気帯びの有無が確認できる

- 正しく測定ができれば、メーカーや形は問わない

現在は各メーカーからいろんな種類のアルコールチェッカーが販売されており、価格や精度、形状なども様々です。社内でのアルコールチェックの運用方法を想定した上で、自社にとって使いやすいアルコールチェッカーを選ぶことが大切です。

また、アルコールチェッカーには耐用年数や使用上限が設けられています。常時有効に保持し、いつでも正確に測定できる環境を整備しておくためには、点検やメンテナンスを行うことも重要です。

アルコールチェッカーの選び方や、点検・メンテナンス方法については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事:アルコールチェッカーの使い方と3つの注意点|点検方法も解説!

③記録・保存体制の構築

繰り返しになりますが、アルコールチェックの記録は1年間保存することも義務付けられています。

そのためには、法令で定められた8項目を記録するためのフォーマットを用意し、1年間保存できる体制を整える必要があります。記録簿の形式は紙でもデータでも構いません。紙の場合はファイルや保管庫を準備し、データの場合は適切な格納場所に専用フォルダを作成しておきましょう。

記録簿運用に潜む「法令違反」3つのリスク

まずは記録簿をダウンロードして、手書きやExcelで運用を始めていくのが、アルコールチェック義務化対応への第一歩です。しかし、日々の業務の中で生まれる「うっかり」が意図せず法令違反とみなされてしまうリスクをはらんでいるのです。ここでは、手書きやExcelによる記録簿運用に潜む具体的なリスクを見ていきましょう。

また、『アルコールチェック義務化の対応成功事例6選』では、コンプライアンスや業務効率化の観点からアルコールチェックを上手に運用されている企業様の事例を紹介しています。

①実施忘れ・記入漏れ

直行直帰や出張、テレワークなど、多様な働き方をする社員一人ひとりに対して、毎日漏れなくアルコールチェックを実施・記録するのは容易ではありません。

また、管理者が不在の場合にはチェックが形骸化してしまったり、「すぐに出発しなければ間に合わないから、後でまとめて記入しよう」と考えた結果、うっかり記入を忘れてしまうという声も多く聞かれます。

しかし、万が一、従業員による飲酒運転が発覚し、記録の管理体制について監査が入った場合、こうした運用状況では「管理不十分」と判断されるおそれがあります。

②記録の改ざんやなりすまし

紙やExcelで記録を行う場合、実際の検知器の数値とは異なる値を記入したり、他人に検査を代行させる「なりすまし」など、虚偽の報告が行われるリスクを完全に排除することはできません。

過去には、緑ナンバー事業者において、前日の深酒をごまかすために他の社員に代わりに測定させていたという事例もあります。このように予期せずアルコールが検知された場合など、営業活動や商談への影響を恐れて虚偽の数値を記入してしまうケースも少なくないようです。

特に、管理者が直接確認することができない直行直帰などのケースでは、なりすましを防止するのが難しいと考えられます。

③アルコールチェッカーのメンテナンス・更新忘れ

アルコールチェッカーには、耐用年数や使用回数の上限が定められており、これらを超えて使用すると、検査結果の精度が保証されなくなります。その結果、「常時有効保持義務」に違反するおそれもあります。したがって、定期的なメンテナンスや機器の更新が欠かせません。

通常、こうした業務は安全運転管理者や車両管理の担当者が担いますが、アルコールチェッカーの台数が多い場合などは、メンテナンスや更新をうっかり見落としてしまうケースもあるようです。

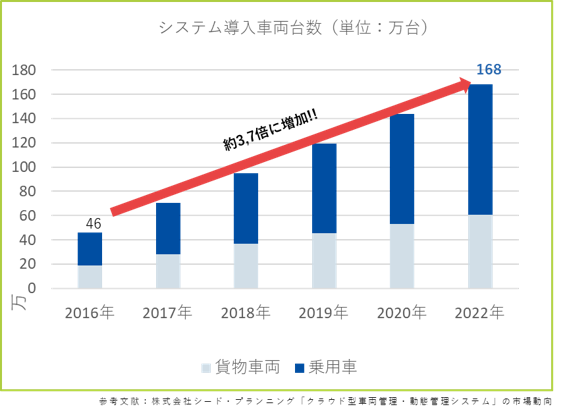

法令遵守・効率化に車両管理システムが役立つ

このような法令違反のリスクを人の手だけで防ぐには、大変な労力を伴います。そこで近年では、「車両管理システム」や「アルコールチェックアプリ」を活用する企業が増えています。

車両管理システムは、アナログ運用で発生しがちな前述の3つのリスクを、テクノロジーの力で解消し、確実な法令遵守と日々の業務効率化を支援します。

車両管理システムとは

車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

具体的には、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。

2017年の中型トラックに対するタコグラフ搭載義務化をきっかけに需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。

飲酒運転防止に対する企業の意識も高まるとともに、車両管理システムが注目されるようになりました。また、働き方改革により、労働時間の見直しが図られる中で、社用車管理業務の負担を軽減させるために、車両管理システムを導入する企業も増えました。

リスク解消につながる、車両管理システムのメリット

先ほど、アルコールチェックにおける3つのリスクを紹介しました。ここでは、車両管理システムを活用することでどのようにリスクを解消できるのか解説します。

①「実施忘れ・記入漏れ」は自動化で防ぐ

スマートフォンアプリを使えば、直行直帰など外出先からも場所を選ばずに測定・報告が可能です。測定結果は顔写真や位置情報と共に自動でクラウドへ保存されるため、記録漏れや管理者の確認漏れが起こりません。

また、車両の乗車予約機能と組み合わせることで、予約時間が迫っていてもアルコールチェックが未実施の場合にはアラートが出てお知らせしてくれる機能もあり、管理者が毎日声がけをする手間を大幅に削減します。

さらに、車両管理システムの中には、アルコールチェックを実施しないと物理的に車の運転ができないようにする仕組みを搭載したものもあります。

参考記事:アルコール・インターロックとは?義務化の動向や価格、導入方法も解説

②「改ざん・なりすまし」はデータ連携で抑止

システム対応のアルコールチェッカーを使用することで、測定結果が人の手を介さずに直接システムへ送信されるため、数値の改ざんができません。

さらに、測定の様子を撮影する機能も備えており、本人が確実に測定を行っていることを担保できます。これにより、報告内容の信頼性が大きく向上します。

③検知器のメンテナンスは「自動更新サービス」におまかせ

アルコールチェッカーの有効期限の管理は、台数が増えるにつれて煩雑になりがちです。こうした課題を根本から解決する仕組みとして、「自動更新サービス」を提供しているシステムもあります。

このサービスでは、チェッカーの有効期限が到来するタイミングで、システム提供元から自動的に新しい機器が送付されます。管理者は届いた機器に交換するだけでよく、自ら期限を管理して発注する手間は一切不要です。これにより、「常時有効保持義務」の遵守を、確実かつ効率的にサポートできます。

また、車両管理システムを活用することで、アルコールチェック結果の記録や確認にかかる手間や時間を削減でき、利用者の利便性向上や管理者の工数削減につながります。多くのシステムでは、データが1〜3年程度自動的に保存されるため、「記録の1年保存」の要件にも対応可能です。

このように、車両管理システムは日々のチェック業務を定着させ、ヒューマンエラーの入り込む余地を排除します。その結果、管理者の心理的・物理的な負担を軽減しながら、より確実なコンプライアンス体制の構築が可能になります。

システムを用いたアルコールチェックの運用例

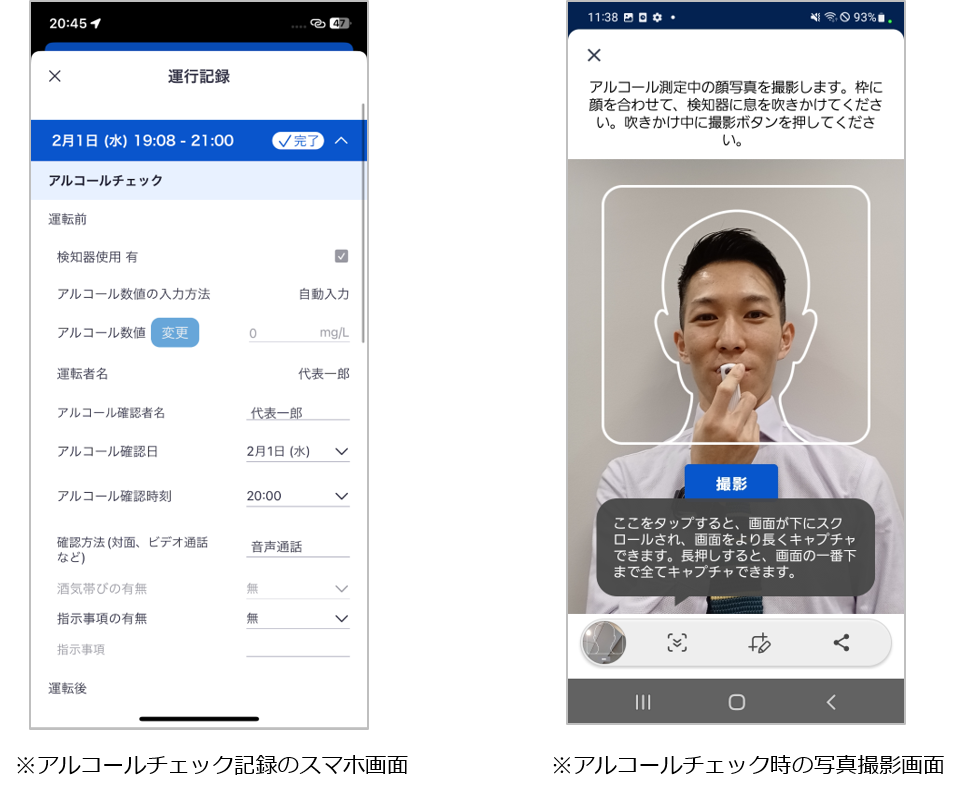

車両管理システムを用いてアルコールチェックを実施する場合の流れをイメージしていただくために、弊社の提供する車両管理システム「Bqey(ビーキー)」を例に挙げて説明します。

1.安全運転管理者の立ち合いのもと、運転前のアルコールチェックを行います。一部の情報は自動入力されるため、必要な情報だけ入力します。

2.運転後も同様にアルコールチェックを行い、そのままアプリから提出します。

3.提出された記録はすぐにシステムに反映され、安全運転管理者はリアルタイムで記録を確認することができます。データは自動で3年間クラウド上に保存されます。

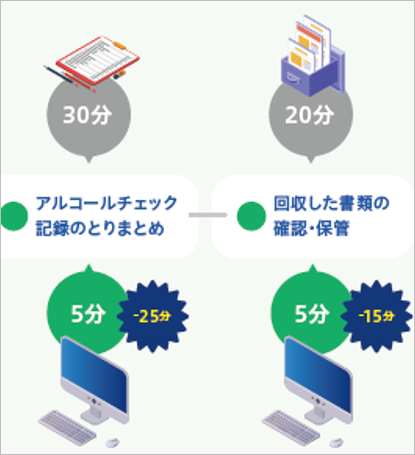

未提出や未記入があった場合には、運転者に自動で通知が届くので、管理者のチェックの手間を大幅に省きます。概算にはなりますが、社用車を5~6台と仮定した場合は、アルコールチェック記録のとりまとめにかかる時間が30分から5分程度に、回収した書類の確認・保管にかかる時間が20分から5分程度に削減が見込まれます。

このように、車両管理システムを活用するとアルコールチェックに関して、安全運転管理者・運転者の双方にとっての業務負担を軽減することができます。

今回はアルコールチェックに焦点を当てて説明しましたが、車両管理システムには他にも車両の利用・管理に役立つ様々な機能が搭載されています。

車両管理システムの機能やメリットについては以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

参考記事:【2025年最新】車両管理システムおすすめ12選|機能を徹底比較!

車両管理システムには様々な機能があるため、まずは各社が提供するシステムについて幅広く情報収集することをおすすめします。その上で、費用対効果が得られるかをしっかりと吟味し、車両管理システムを選択するようにしましょう。

なお、『車両管理システムの選び方』には、自社に合ったシステムを選ぶ際に重要な観点や自社の課題を確認するためのチェックリストを掲載しています。ぜひ活用してください。

導入のしやすさならアルコールチェックアプリもおすすめ

システムの導入は大掛かりで大変そう・・・と感じる方には、スマホとPCがあれば簡単に始められる「アルコールチェックアプリ」もおすすめです。

アルコールチェックのみに機能を絞った「アルコールチェック特化型」、点呼者と運転者が離れた場所にいても、点呼およびアルコールチェックを実施することができる「IT点呼一体型」、アルコールチェックはもちろん、車両管理に関する様々な機能を搭載した「車両管理一体型」の大きく3つのタイプがあります。

以下の記事では、アルコールチェックアプリの詳しい内容や、おすすめのアプリも紹介しています。ぜひ参考にしてください。

車両管理システムの導入事例

株式会社ファーマフーズ様の事例

株式会社ファーマフーズは、創薬、機能性素材、機能性製品の開発・販売を行う企業です。近年ではサプリメントの「タマゴサミン」、育毛剤の「ニューモ」などの通信販売事業も展開しています。同社では、京都本社を中心に社用車を利用しており、業務効率化のために車両予約やアルコールチェックを一元管理したいという理由から「Bqey」を導入いただきました。

- 抱えていた課題

・アルコールチェックや車両予約の台帳記入が煩雑で、利用者の負担となっていた

・社用車の鍵の受け渡しのために、別棟にある管理部まで出向く手間がかかっていた

- Bqeyを導入して感じたメリット

・アルコールチェックや車両予約等の社用車管理の大部分をBqeyに任せるようになったことで、業務負担を大幅に軽減することができた

・アルコールチェック確認者を各部署に設定できるようになり、アルコールチェックに係る業務負担を分散させることができた

・スマートフォンが鍵になるデジタルキーの機能があるため、利用者が管理部に立ち寄らなくても社用車を利用できるようになった

他にも多数の導入事例を『【導入事例】CASE STUDIES of Bqey』に見やすくまとめました。ぜひ参考にしてください。

まとめ

今回は、アルコールチェック記録簿について、「記載しなくてはいけない内容」や「保存方法」、「運用を効率化する方法」などについてご紹介しました。ひな形を活用して、自社にとって使いやすい記録簿を準備しましょう。

2022年の道路交通法改正により、アルコールチェック記録簿を1年間保存することが義務化されました。記録簿を適切に保存していない場合には、安全運転管理者の業務違反となるので注意が必要です。

記録簿の保存方法は紙でもデータでもどちらでも問題ありませんが、メリットやデメリットを考慮するとデータでの管理がおすすめです。データで管理する場合には、より効率化するためにも「車両管理システム」の導入を検討してみてもよいでしょう。

車両管理システムの機能は多岐に渡ります。まずは、各社が提供する車両管理システムについて幅広く情報収集することをおすすめします。その上で、費用対効果が得られるかをしっかりと吟味し、車両管理システムを選択するようにしましょう。

「アルコールチェックの運用大変そう...」と思った方へ

義務化対応としてのアルコールチェックの運用は、安全運転管理者にとってもドライバーにとっても負担がかかります。双方の負担を軽減しながら効率的にアルコールチェックを実施する手段として、「車両管理システム」の需要が高まってきています。 車両管理システムを導入すると、以下のようなメリットがあります。

- アルコールチェック記録や日報類をペーパーレス化することで、提出やチェックの手間を軽減できる

- 現在地の取得や写真の添付機能を活用して、アルコールチェックを厳格に行うことができる

車両管理システム「Bqey」はアルコールチェック義務化対応はもちろん、それ以外の車両に関する業務をまとめて効率できるシステムです。「Bqey」について知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてください。