【2025年最新】飲酒運転の厳罰化はいつから?事故事例や対策を解説

日本では、飲酒運転による数々の痛ましい事故をきっかけに厳罰化が進められてきた歴史があります。企業も従業員の飲酒運転防止に尽力するよう求められており、現在では緑ナンバー車両だけでなく、一部の白ナンバー車両までアルコールチェック義務の対象が拡大され、自転車における罰則規定の強化も進められています。

この記事でわかること

- 飲酒運転の行政処分と罰則

-

飲酒運転が厳罰化されてきた歴史(1960年代〜現在)

- 飲酒運転が企業に与えるリスク

- 企業が取り組むべき対策

-

アルコールチェック義務化について

厳罰化が進む今、対策は万全ですか?

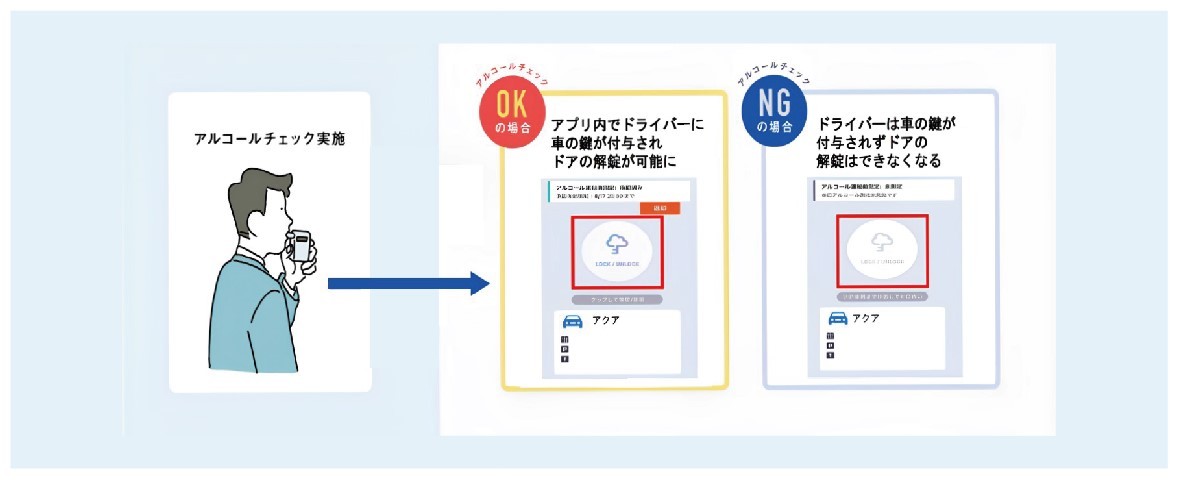

飲酒運転のリスクを回避するならBqey(ビーキー)

思わぬ事故や違反で、企業の信頼を失う前に。社用車管理システム「Bqey」で”飲酒運転を起こさせない仕組み”を整えませんか?

【Bqeyでできること】

- 飲酒検知時は車のエンジンがかからない仕組み

- 顔写真撮影機能で”なりすまし”防止

- アルコール測定未承認で車の鍵が開かない仕組み

コンプライアンス重視の時代に対応する第一歩として、まずは「Bqey」の資料をダウンロードしてみてください。

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

警察庁発表まとめ!アルコールチェック義務化を時系列で解説

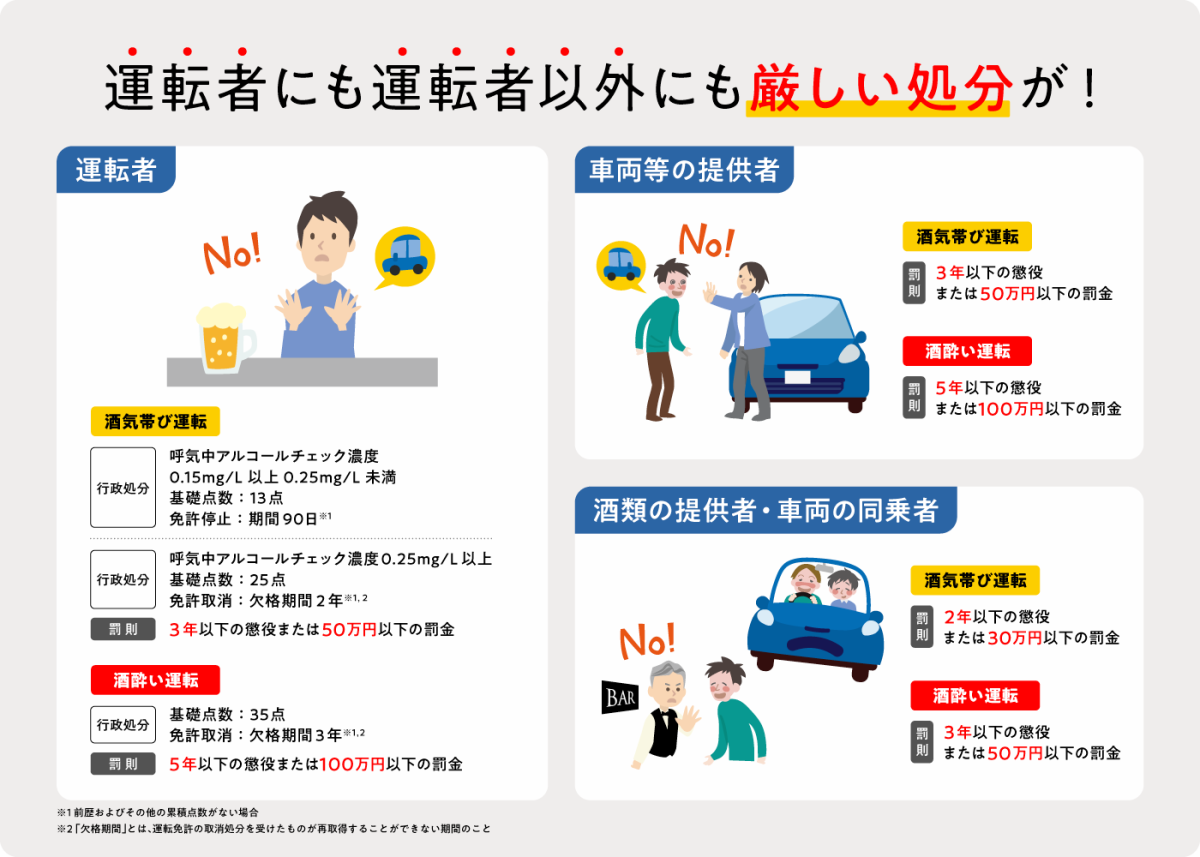

飲酒運転の行政処分と罰則

飲酒運転は重大な法律違反です。酒気帯び運転あるいは酒酔い運転をした場合、運転者や同乗者、酒・車両等の提供者に厳しい行政処分や罰則が科されます。さらに、当事者が所属する企業においては、社会的信用の低下だけではなく運行管理体制やコンプライアンス意識を問われる事態に発展することが考えられます。

運転者に対する行政処分と罰則

運転者には以下の行政処分と罰則が科されます。| 違反種別 | 行政処分 | 罰則 |

|---|---|---|

|

酒気帯び運転 |

0.15 mg/L以上0.25 mg/L未満の場合 0.25 mg/L以上の場合 |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

基礎点数:35点 |

5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

(※1)前歴およびその他の累積点数がない場合

(※2)「欠格期間」とは、運転免許の取消し処分を受けたものが再取得することができない期間のこと

車両等の提供者に対する罰則

飲酒運転をした運転者に車を貸し与えた者も、運転者と同等の罰則を科されます。たとえば、従業員が飲酒運転をした場合、車両の提供者である企業の代表者や責任者も罰則を科されます。

| 違反種別 | 罰則 |

|---|---|

|

酒気帯び運転 |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

酒類の提供者・車両の同乗者に対する罰則

お酒を提供した人や一緒に車に乗っていた人も、罰則の対象になります。

| 違反種別 | 罰則 |

|---|---|

|

酒気帯び運転 |

2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

緑ナンバーに対する行政処分

事業用自動車(いわゆる「緑ナンバー」)による飲酒運転は、一般の自家用車以上に厳しい行政処分や事業への影響が及ぶことがあります。これは、運送業などの業務においては公共の安全と信頼性が強く求められるためです。

運送事業者には、出庫前に乗務員の健康状態やアルコールの有無を確認する「点呼義務」が課されています。点呼時には、乗務員との対面またはIT機器を使って、アルコールチェックを実施する必要があります。

この点呼義務を怠ったり、形骸化させたりした結果として飲酒運転が発覚した場合、事業者側も責任を問われ、行政処分の対象となる可能性があります。具体的には、以下のような措置が挙げられます。

- 文書警告・是正指導

- 自動車の使用停止命令

-

事業停止命令

-

許可取消(特に悪質・継続的な違反)

詳しい処分内容や条件等については、国土交通省の行政処分の基準 | 自動車総合安全情報からご確認ください。

2025年には、ある国内大手運送業者において、点呼業務の不備が問題となり、一般貨物自動車運送事業の許可取消処分が科されました。この事例は業界内にも大きな衝撃を与え、自社の点呼体制や設備管理を再確認する契機となっています。

事故事例から見る厳罰化の歴史

日本では、昔も今も飲酒運転による悲惨な事故が度々起きています。それらの事故を契機に、世論も踏まえた飲酒運転への厳罰化が進められてきた歴史があります。

飲酒運転に対する罰則等はどの時点から始まり、重大事故によってどのように厳罰化が進められてきたのでしょうか。それぞれの転換期を振り返ります。

【1960年】道路交通法の制定

1960年に道路交通法が制定され、飲酒した状態での運転を明確に禁ずる条文が初めて設けられました。制定当初は、政令で定める程度以上にアルコールを保有した状態での車両等の運転を禁止していたものの、罰則はありませんでした。

ただし、酒に酔った状態での運転、いわゆる酒酔い運転に対しては罰則が定められていました。

その後、1969年の違反点数制度の導入で飲酒運転による行政処分も科されるようになりました。しかし、社会全体が現在ほど飲酒運転に対して厳しい姿勢を持っていませんでした。

【1970年】酒気帯び運転に対する罰則の制定

1970年の法改正により、体内のアルコール濃度に関わらず、酒気帯び状態で車両等を運転することが禁止されました。また、酒酔い運転だけでなく酒気帯び運転に対する罰則も制定されました。あわせて、違反点数や免許取り消し後の欠格期間の引き上げが実施されました。

当時も運転者への酒類の提供なども禁止行為とはされていましたが、現在のように罰則等は定められていませんでした。

(参照元:道路交通法施行60年~その軌跡を辿る~|警察政策学会)

【2001年】罰則の大幅強化(危険運転致死傷罪の制定)

1999年、家族4人が乗っていた乗用車に、飲酒運転をしていた大型トラックが追突し、車両が炎上するという「東名高速飲酒運転事故」が発生しました。この事故で、幼い姉妹2人が命を落とすという痛ましい結果となりました。

加害者は酩酊状態での運転という悪質な行為であったにもかかわらず、当時の法律に基づき「業務上過失致死傷罪」で懲役4年の判決となり、世間からは軽すぎると強い非難が集中しました。

この時期には、他にも飲酒運転により罪のない人命が奪われる事故が相次ぎ、世論は飲酒運転に対する厳罰化を強く求めるようになりました。こうした背景を受け、2001年に刑法第208条の2として「危険運転致死傷罪」が新設されました。

この法律により、酒酔いなど著しく正常な運転が困難な状態で車両を運転し、他人を負傷させた場合には15年以下の懲役、死亡させた場合には1年以上の有期懲役が科されることとなりました。

また、同時期に道路交通法の改正も行われました。従来は、酒気帯び運転の罰則が適用される基準として、呼気中アルコール濃度「0.25mg/L以上」が用いられていましたが、2002年の改正により基準値は「0.15mg/L以上」へと引き下げられました。

| 違反種別 | 改正前の違反点数 | 改正後の違反点数 |

|---|---|---|

|

酒気帯び運転 |

6点 |

13点 |

|

酒酔い運転 |

15点 |

25点 |

| 違反種別 | 改正前の罰則 | 改正後の罰則 |

|---|---|---|

|

酒気帯び運転 |

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

2年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

【2007年】さらなる罰則強化・同乗罪や提供罪の制定

2006年、福岡県の海の中道大橋で、酒に酔った状態で車を運転していた男性が、家族5人の乗った乗用車に後ろから追突。その衝撃で車は橋から海へ転落し、幼い3人の兄弟が命を落とすという「福岡海の中道大橋飲酒運転事故」が発生しました。

この事故は社会に深い衝撃と強い怒りをもたらし、飲酒運転に関与した周囲の人々にも責任を問うべきだという世論が急速に高まりました。

こうした背景を受け、2007年には飲酒運転を取り巻く法制度が大きく見直されました。運転者本人への罰則が引き上げられただけでなく、酒類を提供した者、飲酒を知りながら同乗した者、車両を提供した者に対しても刑事責任を問う「同乗罪」や「提供罪」が新設されたのです。

さらに、運転中の過失による死亡・傷害事故を対象とした「自動車運転過失致死傷罪」が新設されました。これにより、自動車特有の危険性に特化した罪が新たに位置付けられました。

運転者本人に対する罰則

| 違反種別 | 改正前の罰則 | 改正後の罰則 |

|---|---|---|

|

酒気帯び運転 |

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |

車両等の提供者に対する罰則

| 違反種別 | 改正前の罰則 | 改正後の罰則 |

|---|---|---|

|

酒気帯び運転 |

6月以下の懲役又は15万円以下の罰金 |

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

1年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金 |

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |

酒類の提供者・同乗者に対する罰則

| 違反種別 | 改正前の罰則 | 改正後の罰則 |

|---|---|---|

|

酒気帯び運転 |

6月以下の懲役又は15万円以下の罰金 |

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

1年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金 |

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

【2009年】行政処分の厳罰化(点数・免許取消)

2009年には、行政処分の面でも飲酒運転に対する厳罰化がさらに進みました。なお、これらの罰則や行政処分の内容は、現在も適用されている現行のものです。

| 違反種別 | 改正前の違反点数 | 改正後の違反点数 |

|---|---|---|

|

酒気帯び運転 |

6点 |

13点 |

|

酒気帯び運転 |

13点 |

25点 |

|

酒酔い運転 |

25点 |

35点 |

これにより、酒気帯び運転においても、場合によっては免許停止だけでなく、免許の取消処分も科される制度へと整備されました。

(参照元:飲酒運転根絶に向けたこれまでの取組|内閣府)

【2011年】緑ナンバーのアルコールチェック義務化

2011年には、トラックやバス、タクシーといった緑ナンバー車両を保有・運行する事業者に対してアルコール検知器を用いた点呼が義務付けられました。これは、飲酒運転の未然防止を目的として、運行前後にドライバーの呼気を測定し、アルコールの有無を確認することを法律で定めたものです。

点呼の際にアルコールチェックを義務付けたことにより、ドライバーの体調管理や行動規範に対する意識が大きく変わることが期待されました。また企業には目視だけの確認ではなく、客観的な数値によるチェック・記録を通じて厳密に管理できる体制を整え、ひいてはコンプライアンスを遵守していくことが強く求められるようになっていきました。

【2022年】白ナンバーのアルコールチェック義務化

2021年、下校中の児童5人の列に、飲酒の影響で居眠り運転をしていたトラックが突っ込み、2人が命を落とし、3人が重軽傷を負うという痛ましい事故が発生しました(八街児童5人死傷事故)。

このトラックは、当時の法律ではアルコールチェックの義務がなかった白ナンバー車両でした。この事故は、たとえ白ナンバーであっても飲酒運転の管理を厳格に行うべきであるという、新たな問題提起のきっかけとなりました。

この事故を受けて、2022年4月には、従来は緑ナンバー(事業用車両)にのみ義務付けられていた運転前後のアルコールチェックが、白ナンバーの業務用車両を一定数以上使用する企業にも義務化されました。

これにより、運転前後の運転者に対するアルコールチェックと、その結果の記録・保存が法的に求められるようになりました。さらに2023年12月からは、アルコール検知器を使用したチェックが義務化され、管理者による目視や口頭での確認だけでは不十分と見なされるようになっています。

白ナンバーのアルコールチェック義務化について、わかりやすくまとめた『5分でわかる!アルコールチェック義務化のすべて』をぜひご覧ください。

この法改正を通じて、「白ナンバーであっても、業務に使用する車両は企業の管理体制のもとで適切に運用されるべきだ」という社会的認識が浸透しつつあります。従業員の安全、そして地域社会の安心を守るためにも、企業による運行管理の強化が、これまで以上に求められる時代へと移行しています。

【2024年】自転車の飲酒運転に対する罰則強化

近年、電動アシスト自転車の普及や都市部での自転車利用の増加に伴い、自転車による重大事故が相次いでいます。なかでも、飲酒状態で自転車を運転する行為は、歩行者との接触や転倒による傷害事故を引き起こすリスクが高く、深刻な社会問題となっています。

こうした背景を受け、2024年11月に施行された道路交通法の改正では、自転車における「酒気帯び運転」に対する罰則が新たに設けられました。

従来も、自転車の飲酒運転は道路交通法で禁止されていたものの、実際には警告や注意にとどまるケースが多く、明確な基準や刑事罰が適用される例は限られていました。しかし、今回の改正により、呼気中のアルコール濃度が「0.15mg以上」の場合、酒気帯び運転として刑事罰の対象となることが明示されました。

違反した場合には、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。

また、従来から酒に酔った状態での運転(酒酔い運転)については、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される旨の規定があります。

さらに、酒気帯び状態での運転であることを知りながら自転車を貸与した者や、酒類を提供した者、同乗した者なども処罰の対象となる規定が追加され、これらの行為にも責任が問われるようになりました。詳しくは以下の記事にてご確認ください。

飲酒運転が企業に与える4つのリスク

従業員が飲酒運転を起こした場合、企業がその行為に直接関与していなかったとしても、一定の条件を満たすと会社側に責任が生じることがあります。

たとえば、社用車の提供者が会社であり、飲酒の事実を把握できる状況であったにもかかわらず使用を許可していた場合などは、企業の管理責任や使用者責任が問われることになります。具体的には、以下の4つの責任を負うリスクがあります。

①刑事責任

先ほども述べたように、飲酒運転は、運転者だけでなく、車両の提供者、酒類の提供者、車両の同乗者などにも刑事責任が問われる場合があります。

会社の代表者や責任者は車両提供者に該当し、車両の名義や所有権に関係なく、従業員が飲酒していることを把握した上で運転を許可した場合、罰則の対象となります。

≪車両提供者(会社の代表者や責任者)≫

- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

- 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

≪酒類の提供者・車両の同乗者≫

- 酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

- 酒酔い運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

②民事責任

企業には、従業員が職務中に第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償する使用者責任(民法第715条)があります。

条文では、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」「使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う」と定められています。

(引用:民法第七百十五条)

また、自動車による事故の場合には、自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任も発生します。これは、車両の所有者や実質的な管理者が事故の責任を問われるもので、会社が所有または管理する社用車を従業員が使用していた場合には、企業が加害者とみなされる可能性があります。

たとえば、以下のようなケースでは企業側の責任が問われることがあります。

-

業務中の配達や営業活動中に発生した事故

-

社用車を利用した通勤中の事故

-

飲酒運転の可能性を把握していながら使用を黙認していた場合

さらに、アルコールチェックの不徹底や安全管理体制の不備があった場合、訴訟リスクや多額の損害賠償責任に発展する可能性もあります。企業としては、運転前の確認体制、社内ルールの整備、社員教育の徹底など、事前のリスク管理が不可欠です。

③行政責任

貨物運送事業者など一部の業種では、従業員の飲酒運転により行政責任が生じる場合もあります。従業員が酒気帯び運転または酒酔い運転をした場合、初違反なら100日間の車両使用停止、再違反なら200日間の車両使用停止の行政処分です。

さらに、会社側が飲酒運転防止に関する指導監督義務に違反していた場合、3日間の事業停止となります。飲酒運転による重大事故があり、かつ会社側が指導監督義務に違反していた場合、7日間の事業停止です。会社側が飲酒運転を下命し、容認していた場合、14日間の事業停止となります。

参照元:飲酒運転防止対策マニュアル(公益社団法人全日本トラック協会)

④社会的責任

飲酒運転は企業のイメージを著しく損なう行為であり、従業員が飲酒運転を起こせば、会社は社会的責任を問われることになります。

特に近年では、インターネットの口コミやSNSを通じて情報が瞬時に拡散され、炎上に発展するケースも珍しくありません。飲酒運転に関する炎上は、当該企業だけでなく、同業他社や類似した名称の企業など、無関係な企業にも影響が及ぶほど深刻な問題となっています。

一度拡散した情報を完全に削除することは困難です。また、たとえ罪を償ったとしても、失われた社会的信用を回復するのは容易ではありません。

企業イメージの失墜は経営にとって大きなリスクとなり得るため、従業員による飲酒運転を未然に防ぐための管理体制を整えることが不可欠です。

従業員が飲酒運転をした場合の会社の対応や、仕事への影響については以下の記事も参考にしてください。

企業が取り組むべき6つの対策

従業員に対して言葉で伝えるだけで、飲酒運転を完全に防止するのは難しいでしょう。重大な事故や法的問題に発展するリスクを軽減するためにも、企業全体で以下の対策に取り組むことが重要です。

①ハンドルキーパー運動の徹底

ハンドルキーパー運動は、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を事前に決め、その人が他の人を安全に送り届ける取り組みです。例えば、会合や懇親会を開催する際に、事前に幹事がハンドルキーパーを確認するルールを社内で定めておくことで、全員が飲酒運転防止に協力する仕組みを作ることができます。

また、社内でハンドルキーパー運動を広報・周知する活動や、運動を推進している飲食店の活用も効果的です。一部の飲食店では、ハンドルキーパーにソフトドリンクを無料で提供するサービスを実施しており、これらを積極的に利用することで、従業員への意識浸透が期待できます。

②社内教育の実施

飲酒運転防止のためには、徹底した社内教育が欠かせません。以下のテーマを含む研修を実施することで、安全意識の向上が期待できます。

- 飲酒運転の現状とその深刻さ

- アルコールが運転に与える影響

- 飲酒運転に対する姿勢と行動規範

- 社内処分の周知

研修に加えて、「eラーニングの導入」や「飲酒運転シミュレーターの活用」も社内教育に効果的です。これらのツールを活用することで、時間や場所に縛られず学習でき、体験型の教育により具体的な学びが提供されることが期待できます。

③管理体制の強化

飲酒運転を防止するためには、車両の管理体制を強化することが不可欠です。以下の対策を講じることで、従業員による不正な車両使用を防ぎ、飲酒運転のリスクを大幅に低減できます。

- 車両利用ルールの明確化

- 使用目的や手続き、報告方法の周知

- 事前申請の義務化

- 鍵の管理の一元化

- ITツールの活用(GPS追跡システム、車両管理システムなど)

管理体制は一度整備して終わりではありません。運用状況を定期的に監査・評価することが大切です。問題点を見直して改善する仕組みを設けることで、適切な管理体制を維持することができます。

④運転者の飲酒状況や性格の把握

運転者の飲酒状況や性格を把握しておくと、飲酒運転のリスクを事前に察知できます。代表的な方法が、「運転傾向診断」です。加速や急ブレーキなどのデータをもとに運転行動を分析し、危険運転や飲酒運転の兆候を早期に発見できます。また、以下の取り組みも有効です。

- 定期的なカウンセリングの実施

-

ストレス管理研修の導入

-

健康診断の活用

さらに、過去に事故や違反の経験がある従業員には、個別に特別な教育プログラムを実施することで、飲酒運転防止につながります。

⑤アルコールチェックの実施

安全意識を高め、飲酒運転を防止するにはアルコールチェックが非常に効果的です。以下の点に注意しつつ、定期的なアルコールチェックを実施しましょう。

- チェックの頻度や対象者を法的義務やリスクに応じて設定する

-

法的義務に該当する場合は、法令に遵守した方法で実施する

-

信頼できるアルコール検知器を選ぶ

アルコールチェックを実施する際は、目的を従業員にきちんと説明し、協力を得ることが大切です。アルコール検知器の選び方については、以下の記事を参考にしてください。

参考記事:【2025】おすすめの業務用アルコールチェッカー8選|選び方も紹介

⑥アルコール・インターロックの導入

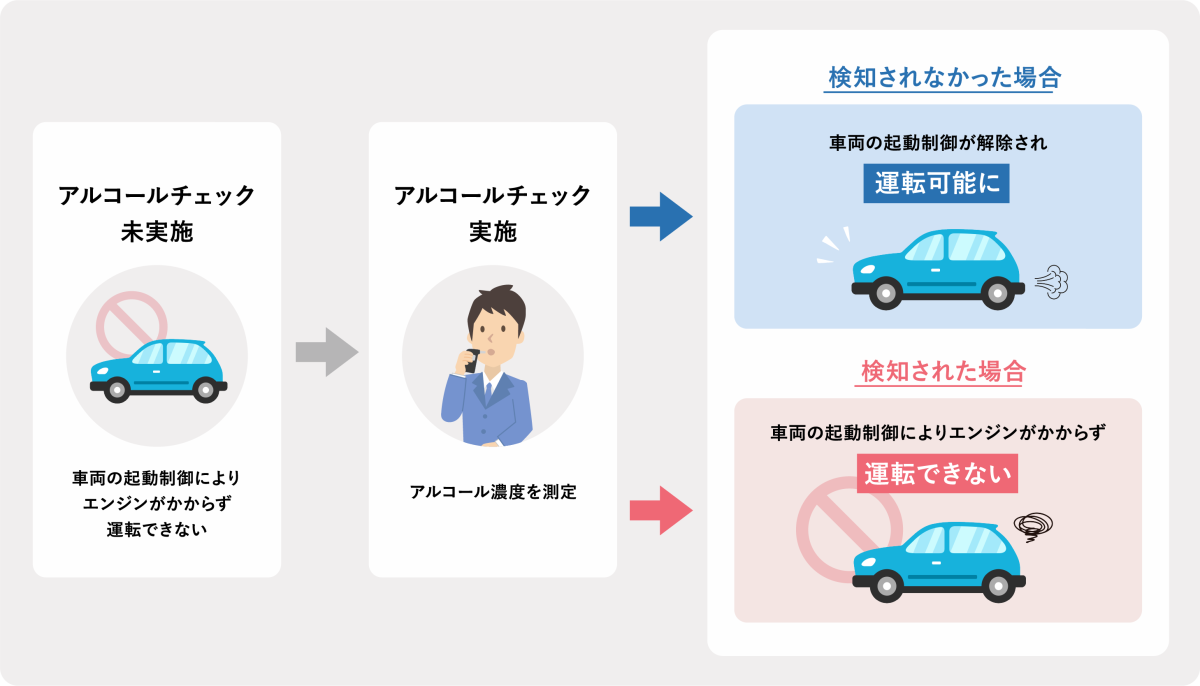

アルコールチェックを実施するだけでも飲酒運転の抑止には効果がありますが、さらに防止策を強化したい場合は、アルコール・インターロックの導入をおすすめします。

アルコール・インターロックとは、運転者の呼気からアルコールを検知した際に、自動車のエンジンがかからないようにする装置です。この装置はアルコールチェックの結果と車両の起動システムを連動させ、飲酒運転を未然に防ぐことを目的としています。

アルコールチェック未実施の場合もエンジンがかからないので、チェックの実施漏れや、測定値が高く出るのを避けるためにチェックを故意に回避して運転する行為を防止できます。

運転可否をシステムで制御し、物理的に飲酒運転を防ぐ仕組みとなっているため、企業のコンプライアンス強化の観点から注目を集めています。

アルコール・インターロックについては、以下の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

参考記事:アルコール・インターロックとは?導入方法やメリットを徹底解説!

飲酒運転の対策について詳しく解説した、以下の記事もせひご覧ください。

知っておきたい、アルコールチェック義務化

アルコールチェック義務化とは、2022年4月と2023年12月に段階的に施行された改正道路交通法により、それまで義務がなかった「白ナンバー」の社用車や営業車を一定台数以上使用している企業に対し、アルコールチェックの実施が義務付けられたことを指します。

なお、トラックやバス、タクシーなどの事業用自動車、いわゆる緑ナンバーについては、以前からアルコールチェックが義務付けられています。

他にも建設現場や公共交通機関といった、特に安全性が重視される業種においても、アルコールチェックが実施されています。

『5分でわかる!アルコールチェック義務化のすべて』では、イラストを用いてわかりやすく説明しています。ぜひ手元に置いて参考にしてください。

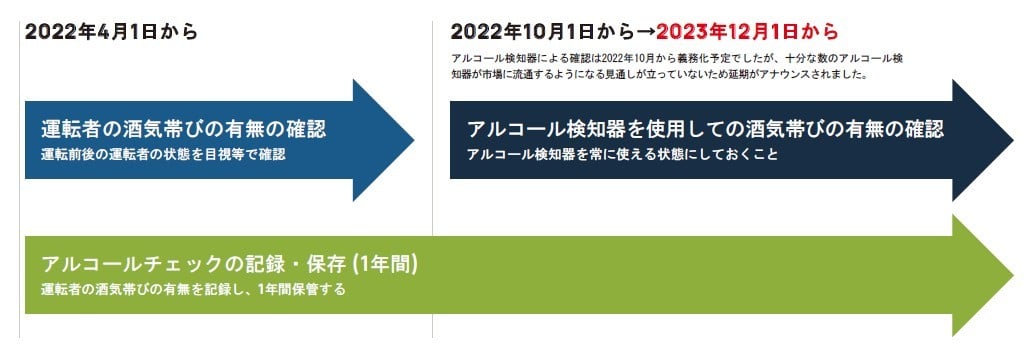

義務化の内容とスケジュール

アルコールチェック義務化の背景には、2021年6月に千葉県八街市で発生した交通事故があります。飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に突っ込み、児童2人が死亡、3人が重傷を負う大事故でした。

事故後、運転者の呼気からは基準値を上回るアルコールが検出されましたが、運転者が乗っていたのは、当時アルコールチェックが義務付けられていなかった白ナンバーのトラックでした。

この事故を受け、白ナンバーに対する飲酒運転防止を目的としてアルコールチェックが義務化されたのです。二段階に分けて施行された義務化の内容とスケジュールは以下のとおりです。

2022年4月に施行された内容(第一段階)

飲酒運転による交通事故を今まで以上に厳格に防止するために、まずは運転前と運転後の計2回、ドライバーに対してアルコールチェックを実施し、その記録を管理することが義務化されました。

ただし、第一段階では、アルコールチェックの際にアルコールチェッカー(アルコール検知器)を用いることまでは義務化されず、「目視等」で実施すればよいとされていました。

2022年4月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無の確認をすること

- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

2023年12月に施行された内容 (第二段階)

第二段階では、さらに厳格なアルコールチェックの実施が必要となりました。第一段階では「目視等」での実施に留められていましたが、第二段階では「アルコールチェッカー」を用いたアルコールチェックが義務付けられました。

また、アルコールチェッカーは定期的に点検を行い、いつでも正確に測定できる状態にしておくことも義務化の内容に含まれています。

アルコールチェッカーの使用について、当初は2022年10月1日から義務化される予定でしたが、アルコールチェッカーの供給不足等を踏まえて延期となっていました。

(参照:警察庁の発表文書)

その後、安全運転管理者へのアンケートやアルコールチェッカー製造業界からの意見等により、アルコールチェッカーの供給状況は改善傾向にあると認められ、飲酒運転防止を図るためには早期にアルコールチェッカーを導入することが望ましいとの見方から、2023年12月1日に義務化開始となりました。

2023年12月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを用いておこなうこと

- アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

なお、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、、”呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器”を指しており、これを満たしたアルコールチェッカーであれば問題なく使用できます。

アルコールチェッカーの正しい使い方やメンテナンス方法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事:アルコールチェッカーの使い方と3つの注意点|点検方法も解説!

二段階にわたるアルコールチェック義務化の内容を図でまとめると以下のとおりです。

対象となる事業所

アルコールチェック義務化の対象となるのは、以下の条件に当てはまる企業や事業所です。

- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している

- 5台以上の自動車を使用している

(ただし、原動機付自転車を除く自動二輪は、1台を0.5台として計算)

対象の事業所は、アルコールチェック義務化に確実に対応しなければなりません。具体的な実施方法や記録項目などについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

車両管理システムで飲酒運転防止を強化

最近では飲酒運転対策の強化を目的として「車両管理システム」を導入する企業も増えています。

車両管理システムの概要

車両管理システムは、もともと社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

具体的には、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。

車両管理システムに搭載されたアルコールチェック機能には、以下のようなメリットがあります。

- 検知器による測定結果を自動反映し、クラウド上で保存できるため、記録・管理が手軽にできる

- 運転前後の指定した時間に、ドライバーにリマインドが届くため、チェック忘れを防止できる

- 基準値を超えるアルコールが検出された場合は管理者へアラート通知されるため、迅速な対応が可能になる

飲酒を検知すると車を運転できない仕組みも!

車両管理システムの中には、アルコールチェックが未実施の場合や、基準値を超えるアルコール量が検出された場合に、車の解錠やエンジンの始動を物理的に制限することで、飲酒運転を防止できるシステムもあります。

先ほど「6つの対策」で紹介したアルコール・インターロックも、車両管理システムの機能のうちの一つとして提供されていることが多いです。

システムで制御することで、運転者の意図的な「検査のすり抜け」や「なりすまし」、「虚偽報告」を防ぎ、飲酒運転を起こさせない仕組みを確立することが可能となります。

車両管理システムには、業務負担を軽減しながら、アルコールチェックを含む車両管理業務を徹底するのに役立つ様々な機能が搭載されています。詳しいメリット、おすすめ製品などについては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

まとめ

悲しい事故をきっかけに、危険運転致死傷罪や同乗罪・提供罪の創設、さらには白ナンバー車両へのアルコールチェック義務化など、段階的に法制度が厳格化されてきました。その結果、責任の所在は運転者だけでなく、企業や同乗者にまで及ぶようになっています。

飲酒運転は、もはや単なるルール違反ではなく、現代の法制度においては重大な犯罪として扱われています。

現在、企業に求められているのは、アルコールチェック体制の構築や社内規定の整備、ドライバーへの教育強化です。企業全体で「飲んだら乗るな」という意識を徹底させることが重要であり、最終的には社会全体としての飲酒運転根絶につながっていくのです。

システムで飲酒運転を防ぐ!

アルコール・インターロックならBqey(ビーキー)

飲酒運転事故を起こした場合、罰則を科されるだけでなく、企業の信頼を失いかねません。

社用車管理システム「Bqey」には、飲酒運転を未然に防ぐ機能があります。

【Bqeyでできること】

- 飲酒検知時にエンジンの始動を制限

- アルコールチェックの実施漏れを防止

- 故意のアルコールチェック回避を抑止

- ドライバーの安全意識向上に寄与

確かな対策は、取引先や顧客からの信頼獲得にも繋がります。

「安全を守る企業」としての姿勢を示すために、導入をぜひご検討ください。