飲酒運転の同乗者にも罰則がある?基準や処分内容、対策も徹底解説

どんな理由があっても、飲酒運転は絶対にしてはならない行為です。そして、飲酒運転の責任を問われるのは運転者だけではありません。車を提供した人や、飲酒していると知りながら同乗した人も、懲役や罰則の対象となる可能性があります。

この記事でわかること

- 飲酒運転の同乗者への罰則・処分

- 同乗罪とみなされる判断基準

- 同乗者になりそうな時に取るべき行動

-

飲酒運転に関する様々な罰則

「ただ隣に乗っていただけ」と軽く考えていた結果、重い刑事責任や免許取消などの行政処分を受けるケースもあります。本記事を通じて、飲酒運転を“しない・させない”ための正しい知識を身につけましょう。

飲酒運転のリスク回避!法令遵守を実現!

アルコール・インターロックならBqey(ビーキー)

酒気帯び運転による企業イメージの低下を防ぎたい…義務化対応を適切に行いたい…

そんなお悩みは、車両管理システム「Bqey」がまるっと解決します!

【Bqeyでできること】

- 飲酒検知時は車が動かない仕組みで飲酒運転を防止

- 顔写真撮影機能でなりすまし防止

- 測定結果は自動でクラウド上に3年間保存

- リマインドメール機能で記入漏れを防止

まずは「Bqey」の資料をダウンロードしてみてください。

飲酒運転のリスクを抑えるイメージが湧くと思います!

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

警察庁発表まとめ!アルコールチェック義務化を時系列で解説

飲酒運転同乗者の罰則とは?

飲酒運転は依然として深刻な社会問題であり、法律の厳罰化やさまざまな啓発活動が行われているにもかかわらず、後を絶ちません。こうした状況を受けて、現在では運転者だけでなく、同乗者にも厳しい責任が問われるケースが増えています。

「自分は運転していないから関係ない」と考える方もいるかもしれませんが、実際には、飲酒運転の事実を知りながら同乗した場合、罰則の対象となることがあります。「知らなかった」では済まされないケースもあるため、十分な注意が必要です。

道路交通法における同乗者の責任

道路交通法では、飲酒運転に関与した同乗者の責任についても明確に定められています。たとえば、運転者が酒気を帯びていると知りながら、その運転を制止しなかった場合や、逆に運転を促して飲酒運転の車に同乗した場合には、「同乗罪」として処罰の対象となる可能性があります。

この規定は、飲酒運転による違反や事故を防ぐための抑止力として設けられており、運転者だけでなく、周囲の人々にも責任ある行動を求める姿勢を示しています。

「少しだけなら大丈夫」「代わりの手段がないから仕方ない」といった軽率な判断で同乗してしまうことは、思わぬ法的責任を負う結果につながる可能性があります。

根拠となる法律条文

第六十五条第4項 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

(引用:道路交通法)

同乗者については「運転者が飲酒していたことを知っていたかどうか」が、処罰の判断において非常に重要なポイントになります。うっかり同乗してしまった結果、自分が違反行為の共犯となっていたという事態を避けるためにも、事前の確認と冷静な判断が欠かせません。

具体的な罰則内容

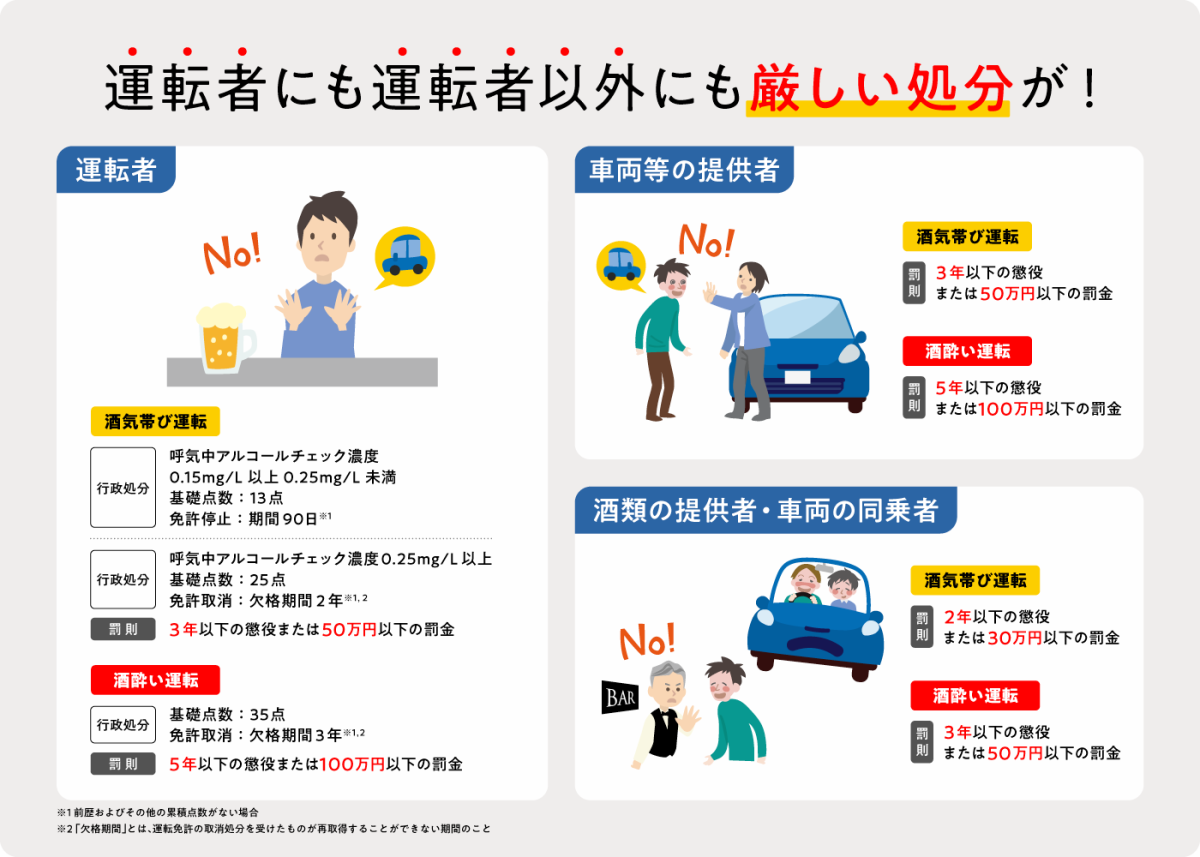

飲酒運転に同乗した場合の罰則(刑事処分)は、運転者の状態によって異なります。具体的には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分類され、それぞれ異なる基準と罰則が設けられています。

酒気帯び運転

酒気帯び運転とは、体内に一定量以上のアルコールが検出される状態を指します。酒気帯びの基準は、呼気中のアルコール濃度が「0.15mg/L以上0.25mg/L未満」と「0.25mg/L以上」の2段階に分けられます。ただし、同乗者に科される罰則については、アルコール濃度にかかわらず共通です。

酒酔い運転

酒酔い運転とは、アルコールの影響によって、運転に必要な判断力や注意力が著しく低下している状態を指します。酒気帯び運転とは異なり、呼気中のアルコール濃度では判断されず、運転能力の低下が基準となります。酒気帯び運転よりも危険性が高く、より重い罰則が科されるのが一般的です。

| 違反種別 | 同乗者への罰則 |

|---|---|

|

酒気帯び運転 |

2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

誰の目にも明らかに危険な状態での同乗は、「事故のリスクを認識していた」とみなされやすく、同乗者にもより厳しい処罰が下される可能性があります。

こうした状況で処罰を受ければ、刑事罰だけでなく、社会的信用の喪失や仕事・人間関係への影響など、日常生活にも深刻な影響が及ぶことになりかねません。飲酒運転がいかに危険な行為であるかを、改めて意識することが大切です。

以下の記事では、飲酒運転により事故を起こした場合の処分などについても詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

免許取消も?同乗者への行政処分

飲酒運転に対する罰則は厳しくなっており、実際にハンドルを握っていなくても、飲酒運転の車に同乗していた人が行政処分の対象になることもあります。特に注目すべきなのは、運転者だけでなく、同乗者にも違反点数が加算されるケースがあるという点です。

運転者と同等の違反点数で免許取消も

たとえ運転していなくても、運転者が飲酒していることを知りながら同乗していた場合、同乗者にも運転者と同等の違反点数が加算される可能性があります。たとえば、酒酔い運転の車に同乗していた場合、最大で35点が加算されることもあり、これは一発で免許取消となる重い処分です。

| 違反種別 | 行政処分 |

|---|---|

|

酒気帯び運転 |

0.15 mg/L以上0.25 mg/L未満の場合 0.25 mg/L以上の場合 |

|

酒酔い運転 |

違反点数:35点 |

(※1)前歴およびその他の累積点数がない場合

(※2)「欠格期間」とは、運転免許の取消し処分を受けたものが再取得することができない期間のこと

このように、同乗者であっても違反点数の加算によって、免許停止や取消といった行政処分を受ける可能性があります。特に、過去に違反歴がある場合は、わずかな加点でも処分の対象になることがあります。

さらに、飲酒運転に同乗し処分を受けた場合、仕事や家庭への影響に加え、社会的信用の低下にもつながりかねません。ただ「乗っていただけ」では済まされない重大な責任があることを、あらためて認識しておく必要があります。

免許停止と免許取消の違い

免許停止と免許取消は、いずれも車の運転免許に関する行政処分ですが、内容に大きな違いがあります。

免許停止とは、一定期間における運転免許の効力を停止する処分です。免許自体を取り上げられることはありませんが、停止期間中は車を運転することができません。

免許取消とは、運転免許そのものを取り消す処分です。免許自体が取り上げられるので、再取得するためには、教習所や試験の受講が必要です。欠格期間と呼ばれる、免許の再取得ができない期間が設けられています。

免許がなくても処罰対象になる?

同乗者が運転免許を持っていない場合、違反点数などの行政処分は科されません。しかし、免許を持っていなくても、飲酒運転と知りながら同乗していた場合は処罰の対象となることがあります。

具体的には、刑事処分(罰金や懲役など)や損害賠償責任といった形で責任を問われるケースがあり、重大な結果を招く可能性もあります。

同乗罪と免許の有無の関係

飲酒運転における「同乗罪」は、運転者が酒気を帯びていると知りながら車に同乗した行為そのものを違法とするものです。そのため、この違反が成立するかどうかは、運転免許の有無とは関係ありません。

むしろ、免許を持っていないにもかかわらず、飲酒運転を黙認するような行動を取った場合には、「交通ルールに対する理解が著しく欠けている」と判断され、より重く受け止められることもあります。

さらに、同乗罪などで処罰を受けた経歴があると、将来的に免許を取得しようとした際に「不適格者」として扱われる可能性もあります。

軽い気持ちで同乗してしまうことで、今後の人生に大きな影響を及ぼすこともあるため、十分な注意が必要です。

同乗罪と判断される2つの基準

飲酒運転に同乗したからといって、必ずしも同乗罪として処罰されるわけではありません。実際に罰則の対象となるかどうかは、法律上の判断基準に基づいて判断されます。警察や裁判所では、次の2つの観点から判断が行われます。

- 同乗者が運転者の飲酒を知っていたか

- 同乗者が自らその運転を依頼したか

以下では、それぞれの基準について具体的にどのような行動が同乗罪とされる可能性があるのかを具体的に解説します。

①運転者の飲酒を「認識」していたか

まず判断のポイントとなるのは、同乗者が運転者の飲酒状態を認識していたかどうかです。「酔っていると分かっていながら車に乗った」という場合には、同乗罪に問われる可能性が高くなります。

ここで注意すべきなのは、「認識」とされるのは、明確に言葉で聞いたり見たりしたことだけとは限らないという点です。その場の状況や相手の様子などから、飲酒を知っていたと判断されることもあるのです。

「認識」していたとみなされる具体的な状況

以下のような場面では、「運転者が酒を飲んでいたことを知っていた」と判断されることが一般的です。

- 一緒に飲酒していた場合

運転者と一緒にお酒を飲んでいた場合、その後の運転が飲酒後であることは明白です。このようなケースでは、飲酒を認識していたと判断されやすくなります。 - においや言動から飲酒状態が明らかだった場合

酒のにおいが強く漂っていたり、ろれつが回らない、足元がおぼつかないといった様子が見られたりした場合は、飲酒を疑うのが自然です。そのような状態での同乗は、「気づかなかった」と主張しても認められにくい傾向があります。

②運転者に運送を「要求・依頼」したか

もうひとつの判断基準は、飲酒している運転者に対して、同乗者が自ら運転を求めたかどうかという点です。単に同乗しただけではなく、自分から運転を依頼した場合には、その行為が飲酒運転のきっかけになったと判断されることがあります。

たとえば、「酔っていても近いから大丈夫」と運転を促したり、「帰る手段がないから車で送ってほしい」と頼んだりする行動は、飲酒運転を後押ししたと見なされる可能性が高くなります。

このような依頼は、同乗者としての責任を重くする大きな要因です。たとえ自分では運転していなくても、結果的に飲酒運転を生じさせたと判断されかねません。そのため、こうした行動は絶対に避けましょう。

同乗罪が成立しないケースとは?

同乗罪の適用は、「運転者が飲酒していると知っていたか」「運転を依頼・促したか」といった具体的な状況に基づいて判断されます。そのため、場合によっては同乗者に責任が問われないこともあります。

ここでは、同乗罪が成立しないと判断される代表的なケースを取り上げ、どのような状況で罰則を免れる可能性があるのかを解説します。

運転者が飲酒を隠していた場合

運転者が飲酒していた事実を、同乗者が全く知らなかった場合には、同乗罪が成立しないと判断されることがあります。

たとえば、運転者が飲酒を巧妙に隠していた場合や、同席せず別の場所で飲酒していた場合などは、「飲酒を認識していた」とは言えないケースに該当します。ただし、少しでも酔っているような様子や言動があった場合には、「気づけたはず」と判断される可能性もあるため、注意が必要です。

公共交通機関(バス・タクシー)の場合

バスやタクシーなどの公共交通機関への乗車は、基本的に同乗罪の対象にはなりません。これらの運転は業務として行われており、乗客には運転者の飲酒の有無を確認する義務までは課されていないからです。

通常の利用においては同乗罪が成立することは極めてまれであり、安心して利用できる交通手段です。

同乗を求められた際に取るべき正しい行動

友人や同僚から、飲酒後に「乗っていかない?」と誘われた場合、対応に迷うこともあるかもしれません。相手との関係を気にして強く言えず、曖昧に応じてしまいたくなる場面もあるでしょう。

しかし、自分自身の安全と将来へのリスクを守るためには、適切な対応を取ることが何より大切です。ここでは、飲酒運転への同乗を避けるための対応方法を紹介します。

まずは毅然と断る

最も重要なのは、同乗をはっきりと断る意思を示すことです。「お酒を飲んだ人の運転する車には絶対に乗らない」と、冷静かつ明確に伝えましょう。

しっかりと意思表示をすることで、自分の身を守るだけでなく、相手に対しても危険性を再認識させる効果があります。たとえ相手が親しい友人や上司であっても、曖昧な態度はかえって状況を悪化させかねません。

飲酒運転は命に関わる重大な行為です。だからこそ、遠慮せず、毅然とした態度を貫くことが大切です。

代替手段の確保と提案

ただ断るだけでなく、代わりの移動手段を提案することで、相手への配慮を示しながら、安全な選択肢を共有することができます。

たとえば、タクシーや運転代行を手配する方法があります。公共交通機関が利用できる時間帯であれば、電車やバスの利用を促すのもよいでしょう。どうしても他に手段がない場合は、自分や相手の家族・知人に連絡して、迎えに来てもらうのもひとつの選択肢です。

多少の手間や時間がかかったとしても、最も優先すべきなのは「安全」です。その場の空気や遠慮に流されず、冷静にリスクを回避する行動を選びましょう。

同乗者だけではない!飲酒運転に関する罰則

飲酒運転では、実際にハンドルを握った運転者や、その車に同乗した人だけでなく、周囲の関係者も処罰の対象になることがあります。これは、飲酒運転による事故を未然に防ぐため、関わるすべての人に高い意識と責任ある行動を求めるという社会的な考え方に基づいています。

運転者本人に対する処分・罰則

当然ながら、最も重い処分を受けるのは運転をした本人です。免許停止や取消といった行政処分が科されるほか、事故を起こした場合は刑事責任を問われる可能性もあります。

| 違反種別 | 行政処分 | 罰則 |

|---|---|---|

|

酒気帯び運転 |

0.15 mg/L以上0.25 mg/L未満の場合 0.25 mg/L以上の場合 |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

違反点数:35点 |

5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

(※1)前歴およびその他の累積点数がない場合

(※2)「欠格期間」とは、運転免許の取消し処分を受けたものが再取得することができない期間のこと

車両等の提供者に対する罰則

運転者に車両等を提供した人に対しては、以下のような罰則が科されます。

| 違反種別 | 罰則 |

|---|---|

|

酒気帯び運転 |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

運転者が飲酒していると知りながら車を貸した場合、たとえ家族や知人であっても、車両を提供した人は法的責任を問われる可能性があります。「善意だった」「頼まれたから仕方なく」などの理由では、責任を免れることはできません。

運転者が業務中に飲酒運転を起こした場合は、企業や団体の責任者が、車両等の提供者に該当します。

酒類の提供者に対する罰則

運転者に酒類を提供した人に対しては、以下のような罰則が科されます。

| 違反種別 | 罰則 |

|---|---|

|

酒気帯び運転 |

2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

運転する予定のある人にアルコールを提供した場合、提供者も処罰の対象となることがあります。たとえば、飲食店のスタッフが運転の意思があると分かっていながら酒を提供した場合、その行為に対して責任を問われるケースもあります。

従業員の飲酒運転における企業の責任4つ

万が一、従業員が飲酒運転を起こした場合、企業は以下4つの責任を負う可能性があります。

①刑事責任

先ほども述べたように、飲酒運転は、運転者だけでなく、車両の提供者、酒類の提供者、車両の同乗者などにも刑事責任が問われる場合があります。

会社の代表者や責任者は車両提供者に該当し、車両の名義や所有権に関係なく、従業員が飲酒していることを把握した上で運転を許可した場合、罰則の対象となります。

≪車両提供者(会社の代表者や責任者)≫

- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

- 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

≪酒類の提供者・車両の同乗者≫

- 酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

- 酒酔い運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

②民事責任

従業員が飲酒運転により被害者を死傷させた場合、従業員の行為による損害について損害賠償責任が発生したり、自動車損害賠償保障法第3条に基づき、会社(運行供用者)に民事責任が課されます。

③行政責任

貨物運送事業者など一部の業種では、従業員の飲酒運転により行政責任が生じる場合もあります。従業員が酒気帯び運転または酒酔い運転をした場合、初違反なら100日間の車両使用停止、再違反なら200日間の車両使用停止の行政処分です。

さらに、会社側が飲酒運転防止に関する指導監督義務に違反していた場合、3日間の事業停止となります。飲酒運転による重大事故があり、かつ会社側が指導監督義務に違反していた場合、7日間の事業停止です。会社側が飲酒運転を下命し、容認していた場合、14日間の事業停止となります。

参照元:飲酒運転防止対策マニュアル(公益社団法人全日本トラック協会)

④社会的責任

飲酒運転は企業のイメージを著しく損なう行為であり、従業員が飲酒運転を起こせば、会社は社会的責任を問われることになります。

特に近年では、インターネットの口コミやSNSを通じて情報が瞬時に拡散され、炎上に発展するケースも珍しくありません。飲酒運転に関する炎上は、当該企業だけでなく、同業他社や類似した名称の企業など、無関係な企業にも影響が及ぶほど深刻な問題となっています。

一度拡散した情報を完全に削除することは困難です。また、たとえ罪を償ったとしても、失われた社会的信用を回復するのは容易ではありません。

企業イメージの失墜は経営にとって大きなリスクとなり得るため、従業員による飲酒運転を未然に防ぐための管理体制を整えることが不可欠です。

従業員が飲酒運転をした場合の会社の対応や、仕事への影響については以下の記事も参考にしてください。

企業が取り組むべき6つの飲酒運転対策

従業員に対して言葉で伝えるだけで、飲酒運転を完全に防止するのは難しいでしょう。重大な事故や法的問題に発展するリスクを軽減するためにも、企業全体で以下の対策に取り組むことが重要です。

①ハンドルキーパー運動の徹底

ハンドルキーパー運動は、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を事前に決め、その人が他の人を安全に送り届ける取り組みです。例えば、会合や懇親会を開催する際に、事前に幹事がハンドルキーパーを確認するルールを社内で定めておくことで、全員が飲酒運転防止に協力する仕組みを作ることができます。

また、社内でハンドルキーパー運動を広報・周知する活動や、運動を推進している飲食店の活用も効果的です。一部の飲食店では、ハンドルキーパーにソフトドリンクを無料で提供するサービスを実施しており、これらを積極的に利用することで、従業員への意識浸透が期待できます。

②社内教育の実施

飲酒運転防止のためには、徹底した社内教育が欠かせません。以下のテーマを含む研修を実施することで、安全意識の向上が期待できます。

- 飲酒運転の現状とその深刻さ

- アルコールが運転に与える影響

- 飲酒運転に対する姿勢と行動規範

- 社内処分の周知

研修に加えて、「eラーニングの導入」や「飲酒運転シミュレーターの活用」も社内教育に効果的です。これらのツールを活用することで、時間や場所に縛られず学習でき、体験型の教育により具体的な学びが提供されることが期待できます。

③管理体制の強化

飲酒運転を防止するためには、車両の管理体制を強化することが不可欠です。以下の対策を講じることで、従業員による不正な車両使用を防ぎ、飲酒運転のリスクを大幅に低減できます。

- 車両利用ルールの明確化

- 使用目的や手続き、報告方法の周知

- 事前申請の義務化

- 鍵の管理の一元化

- ITツールの活用(GPS追跡システム、車両管理システムなど)

管理体制は一度整備して終わりではありません。運用状況を定期的に監査・評価することが大切です。問題点を見直して改善する仕組みを設けることで、適切な管理体制を維持することができます。

④運転者の飲酒状況や性格の把握

運転者の飲酒状況や性格を把握しておくと、飲酒運転のリスクを事前に察知できます。代表的な方法が、「運転傾向診断」です。加速や急ブレーキなどのデータをもとに運転行動を分析し、危険運転や飲酒運転の兆候を早期に発見できます。また、以下の取り組みも有効です。

- 定期的なカウンセリングの実施

-

ストレス管理研修の導入

-

健康診断の活用

さらに、過去に事故や違反の経験がある従業員には、個別に特別な教育プログラムを実施することで、飲酒運転防止につながります。

⑤アルコールチェックの実施

安全意識を高め、飲酒運転を防止するにはアルコールチェックが非常に効果的です。以下の点に注意しつつ、定期的なアルコールチェックを実施しましょう。

- チェックの頻度や対象者を法的義務やリスクに応じて設定する

-

法的義務に該当する場合は、法令に遵守した方法で実施する

-

信頼できるアルコール検知器を選ぶ

アルコールチェックを実施する際は、目的を従業員にきちんと説明し、協力を得ることが大切です。アルコール検知器の選び方については、以下の記事を参考にしてください。

参考記事:【2025】おすすめの業務用アルコールチェッカー8選|選び方も紹介

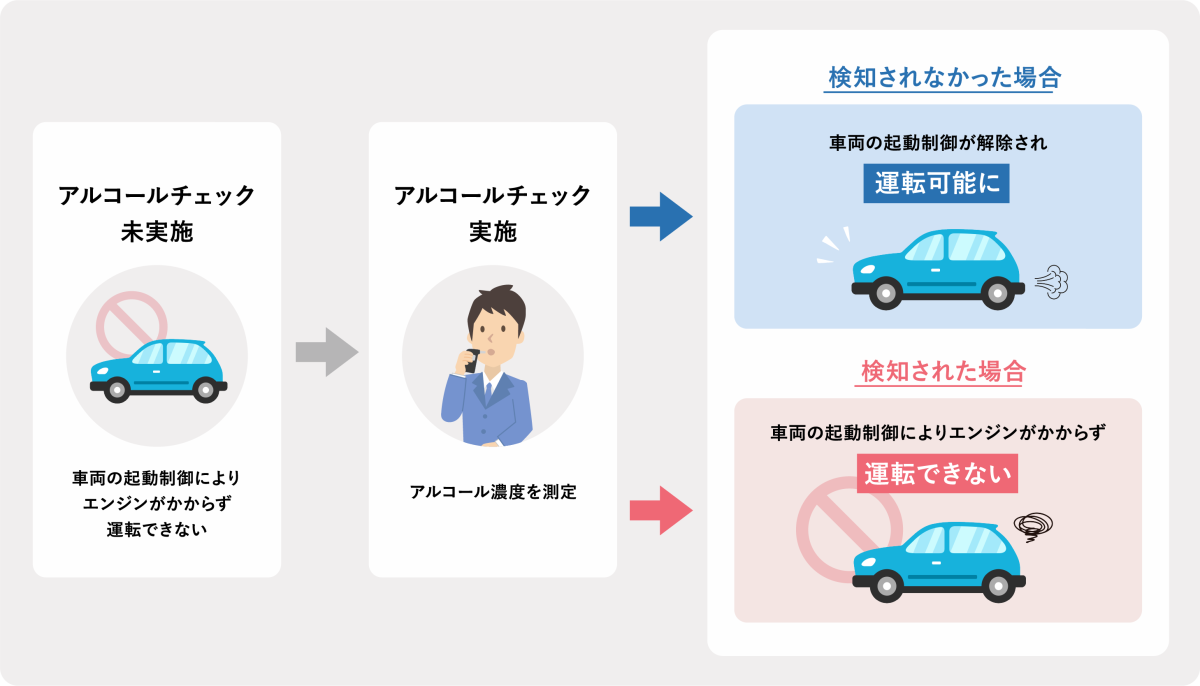

⑥アルコール・インターロックの導入

アルコールチェックを実施するだけでも飲酒運転の抑止には効果がありますが、さらに防止策を強化したい場合は、アルコール・インターロックの導入をおすすめします。

アルコール・インターロックとは、運転者の呼気からアルコールを検知した際に、自動車のエンジンがかからないようにする装置です。この装置はアルコールチェックの結果と車両の起動システムを連動させ、飲酒運転を未然に防ぐことを目的としています。

アルコールチェック未実施の場合もエンジンがかからないので、チェックの実施漏れや、測定値が高く出るのを避けるためにチェックを故意に回避して運転する行為を防止できます。

運転可否をシステムで制御し、物理的に飲酒運転を防ぐ仕組みとなっているため、企業のコンプライアンス強化の観点から注目を集めています。

アルコール・インターロックについては、以下の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

参考記事:アルコール・インターロックとは?導入方法やメリットを徹底解説!

飲酒運転の対策について詳しく解説した、以下の記事もせひご覧ください。

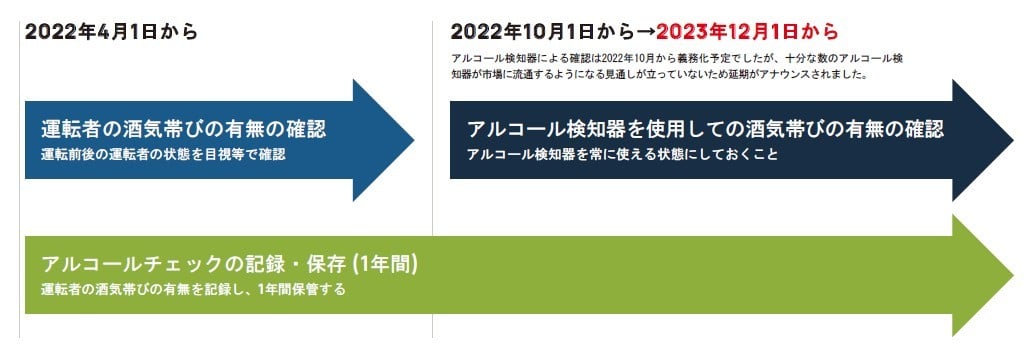

知っておきたい、アルコールチェック義務化

アルコールチェック義務化とは、2022年4月と2023年12月に段階的に施行された改正道路交通法により、それまで義務がなかった「白ナンバー」の社用車や営業車を一定台数以上使用している企業に対し、アルコールチェックの実施が義務付けられたことを指します。

なお、トラックやバス、タクシーなどの事業用自動車、いわゆる緑ナンバーについては、以前からアルコールチェックが義務付けられています。

他にも建設現場や公共交通機関といった、特に安全性が重視される業種においても、アルコールチェックが実施されています。

『5分でわかる!アルコールチェック義務化のすべて』では、イラストを用いてわかりやすく説明しています。ぜひ手元に置いて参考にしてください。

義務化の内容とスケジュール

アルコールチェック義務化の背景には、2021年6月に千葉県八街市で発生した交通事故があります。飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に突っ込み、児童2人が死亡、3人が重傷を負う大事故でした。

事故後、運転者の呼気からは基準値を上回るアルコールが検出されましたが、運転者が乗っていたのは、当時アルコールチェックが義務付けられていなかった白ナンバーのトラックでした。

この事故を受け、白ナンバーに対する飲酒運転防止を目的としてアルコールチェックが義務化されたのです。二段階に分けて施行された義務化の内容とスケジュールは以下のとおりです。

2022年4月に施行された内容(第一段階)

飲酒運転による交通事故を今まで以上に厳格に防止するために、まずは運転前と運転後の計2回、ドライバーに対してアルコールチェックを実施し、その記録を管理することが義務化されました。

ただし、第一段階では、アルコールチェックの際にアルコールチェッカー(アルコール検知器)を用いることまでは義務化されず、「目視等」で実施すればよいとされていました。

2022年4月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無の確認をすること

- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

2023年12月に施行された内容 (第二段階)

第二段階では、さらに厳格なアルコールチェックの実施が必要となりました。第一段階では「目視等」での実施に留められていましたが、第二段階では「アルコールチェッカー」を用いたアルコールチェックが義務付けられました。

また、アルコールチェッカーは定期的に点検を行い、いつでも正確に測定できる状態にしておくことも義務化の内容に含まれています。

アルコールチェッカーの使用について、当初は2022年10月1日から義務化される予定でしたが、アルコールチェッカーの供給不足等を踏まえて延期となっていました。

(参照:警察庁の発表文書)

その後、安全運転管理者へのアンケートやアルコールチェッカー製造業界からの意見等により、アルコールチェッカーの供給状況は改善傾向にあると認められ、飲酒運転防止を図るためには早期にアルコールチェッカーを導入することが望ましいとの見方から、2023年12月1日に義務化開始となりました。

2023年12月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを用いておこなうこと

- アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

なお、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、、”呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器”を指しており、これを満たしたアルコールチェッカーであれば問題なく使用できます。

アルコールチェッカーの正しい使い方やメンテナンス方法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事:アルコールチェッカーの使い方と3つの注意点|点検方法も解説!

二段階にわたるアルコールチェック義務化の内容を図でまとめると以下のとおりです。

対象となる事業所

アルコールチェック義務化の対象となるのは、以下の条件に当てはまる企業や事業所です。

- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している

- 5台以上の自動車を使用している

(ただし、原動機付自転車を除く自動二輪は、1台を0.5台として計算)

対象の事業所は、アルコールチェック義務化に確実に対応しなければなりません。具体的な実施方法や記録項目などについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

参考記事:【最新】アルコールチェック義務化とは?実施方法や罰則などを解説

最近では、業務負担を軽減しながら、アルコールチェックの徹底するのに役立つツールとして、「車両管理システム」の導入が進んでいます。車両管理システムの詳しい機能やメリット、おすすめ製品などについては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

まとめ

飲酒運転は、運転者だけでなく同乗者にも責任が及ぶ、非常に重大な違反行為です。たとえ自分が運転していなくても、運転者の飲酒を知りながら同乗したり、運転を依頼したりすれば、刑事処分や行政処分といった重い責任を問われる可能性があります。

万が一の場面でも正しい判断ができるように、飲酒運転に関する法律や対策をしっかり理解しておくことが大切です。そして、自分や周囲の命を守るためにも、「乗らない・乗せない・飲ませない」の意識を日ごろから持ち続けましょう。

システムで飲酒運転を防ぐ!

アルコール・インターロックならBqey(ビーキー)

飲酒運転事故を起こした場合、罰則を科されるだけではなく、企業の信用を失いかねません。

車両管理システムBqeyなら、飲酒検知時にエンジンの始動を制限することができます。

【Bqeyでできること】

- アルコールチェックの実施漏れを防止

- 故意のアルコールチェック回避を抑止

- ドライバーの安全意識向上に寄与

アルコール・インターロックの導入は、単なるリスク管理ではなく、「安全を守る企業」へのブランディングに繋がります。

ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。