酒気帯び運転で免許取り消し?基準や罰則、企業が取るべき対策も解説

飲酒運転の根絶は、重要な社会課題であり、法令や規制の強化が進められています。そうした背景の中で、酒気帯び運転に対する処分内容や、免許が取り消されるのかどうかを気にする方も多いでしょう。

この記事でわかること

- 酒気帯び運転で免許取り消しになる基準

- 飲酒運転に対する行政処分と罰則

- 免許を再取得する流れ

-

飲酒運転のリスクと対策

酒気帯び運転の基準や処分内容を正しく理解し、飲酒運転の未然防止に努めましょう。

酒気帯び運転のリスクを抑える!

車両管理システム「Bqey(ビーキー)」

酒気帯び運転による企業イメージの低下を防ぎたい…法令を遵守した運用を行いたい…

そんなお悩みは、車両管理システム「Bqey」がまるっと解決します!

【Bqeyでできること】

- 酒気帯びの基準値を上回った場合、運転できない仕組み

- 写真撮影機能でなりすまし防止

- 記録は自動でクラウド上に3年間保存

- リマインドメール機能で実施・記入漏れを防止

酒気帯び運転のリスクを回避しコンプライアンス強化に寄与する

Bqeyの資料をぜひご覧ください。

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

警察庁発表まとめ!アルコールチェック義務化を時系列で解説

酒気帯び運転で免許取り消しになる基準

飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があります。酒気帯び運転の場合は、呼気中から検知されるアルコール濃度が一定の数値を超えると、免許取り消しとなります。詳しい基準値や処分内容について解説します。

酒気帯び運転

酒気帯び運転の罰則・処分は、血液中または呼気中から一定量のアルコールが検出された場合に適用されます。

具体的には、血液中アルコール濃度0.3 mg/mLまたは呼気中アルコール濃度0.15 mg/L以上の場合です。

この基準を超えると、たとえ本人が「酔っていない」と感じていても、法律的には以下の酒気帯び運転の処分を受けることになります。

| 違反種別 | 行政処分 | 罰則 |

|---|---|---|

|

酒気帯び運転 |

0.15 mg/L以上0.25 mg/L未満の場合 0.25 mg/L以上の場合 |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

(※1)前歴およびその他の累積点数がない場合

(※2)「欠格期間」とは、運転免許の取消し処分を受けたものが再取得することができない期間のこと

免許停止と免許取り消しの違い

免許停止と免許取り消しは、いずれも車の運転免許に関する行政処分ですが、内容に大きな違いがあります。

免許停止とは、一定期間における運転免許の効力を停止する処分です。免許自体を取り上げられることはありませんが、停止期間中は車を運転することができません。

免許取り消しとは、運転免許そのものを取り消す処分です。免許自体が取り上げられるので、再取得するためには、教習所や試験の受講が必要です。欠格期間と呼ばれる、免許の再取得ができない期間が設けられています。

| 項目 | 免許停止(免停) | 免許取消(免取) |

|---|---|---|

|

免許取得状況 |

一時的に失効 |

完全に消失 |

|

運転再開 |

停止期間終了後 |

免許の再取得が必要 |

|

欠格期間 |

なし |

あり |

しかし、アルコールに対する耐性には個人差があります。そのため、アルコール濃度が基準値を下回っていても本人の動作や反応に異常が見られれば、次に解説する「酒酔い運転」と見なされる可能性があります。

酒酔い運転

酒酔い運転は、酒気帯び運転のように体内のアルコール濃度で判断するのではなく、運転者の状態で判断します。飲酒によって正常な運転ができない状態、つまり客観的に酔っていると判断される場合に酒酔い運転と見なされます。警察官は、運転者が以下のような状態にある場合に酒酔いと判断します。

- まっすぐ歩くことができない

- 明らかに呂律が回っていない

- 質問に対する受け答えがまともにできない

酒酔い運転の場合は、以下の処分が科されます。

| 違反種別 | 行政処分 | 罰則 |

|---|---|---|

|

酒酔い運転 |

基礎点数:35点 |

5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

以下の記事では、飲酒運転により事故を起こした場合の処分などについても詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

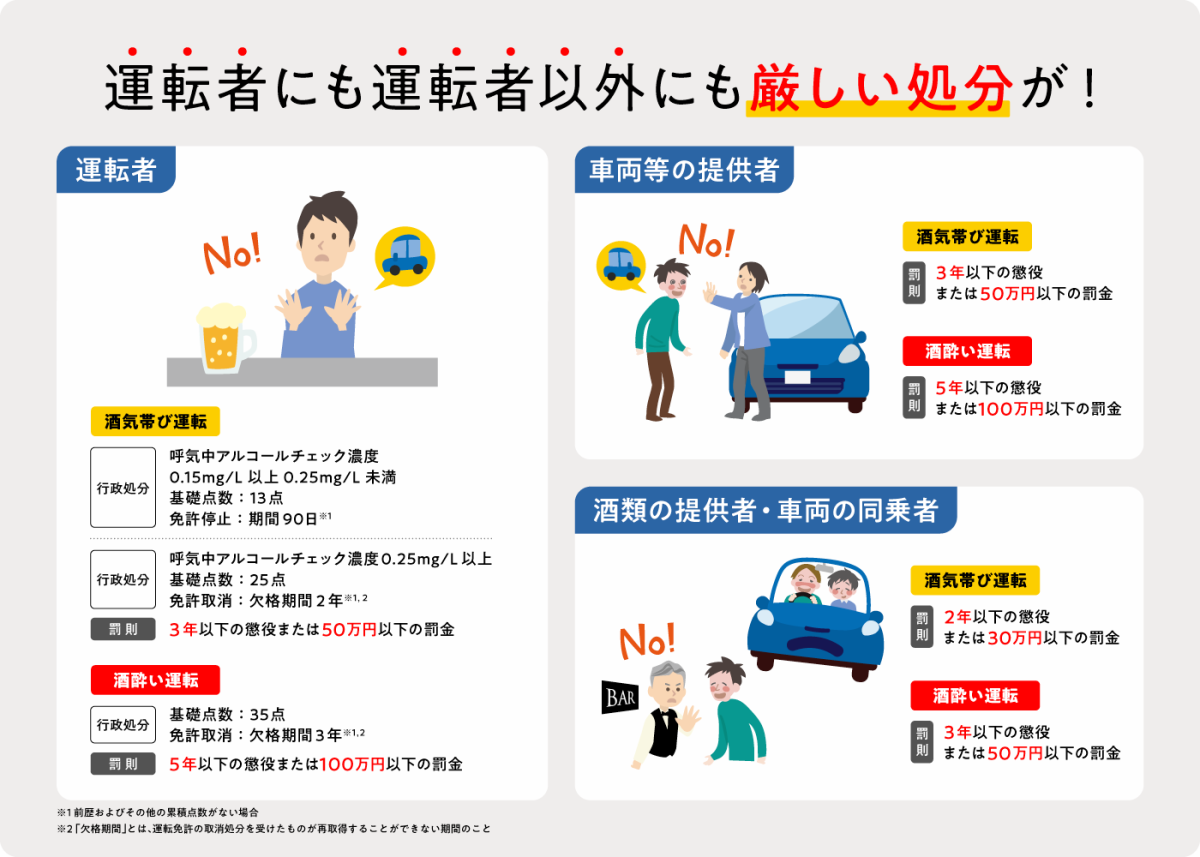

運転者以外にも罰則が科される

酒気帯び運転や酒酔い運転といった飲酒運転を起こした場合、運転者本人だけでなく、車両等の提供者や酒類の提供者、車両の同乗者にも罰則が科されます。

車両等の提供者に対する罰則

飲酒運転をした運転者に車を貸し与えた者も、運転者と同等の罰則を科されます。たとえば、従業員が飲酒運転をした場合、車両の提供者である企業の代表者や責任者も罰則を科されます。

| 違反種別 | 罰則 |

|---|---|

|

酒気帯び運転 |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

酒類の提供者・車両の同乗者に対する罰則

お酒を提供した人や一緒に車に乗っていた人も、罰則の対象になります。

| 違反種別 | 罰則 |

|---|---|

|

酒気帯び運転 |

2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

運転免許再取得の流れ

免許取消処分を受けた場合、車を運転できるようになるためには、運転免許を再取得する必要があります。再取得までにはいくつかのステップと時間が必要です。以下に、一般的な流れをまとめました。

① 欠格期間が明ける

免許取消処分を受けた直後は、すぐに免許を取り直すことはできません。一定期間(これを「欠格期間」と呼びます)、免許の再取得は認められていません。

この欠格期間は違反内容や過去の処分歴によって異なり、最短1年~最長10年となっています。欠格期間が満了すると、初めて再取得の手続きや試験を受けられるようになります。

② 教習所に通う

自動車教習所に通い、学科と技能の両方を一から学び直します。教習所では、仮免許試験(学科・技能)を受け、合格すれば仮免許証が交付されます。

仮免取得後は、路上教習を経て教習所を卒業します。一般的には1~3ヶ月程度で卒業可能です。

③ 取消処分者講習を受ける

道路交通法により、免許取消処分を受けた人は「取消処分者講習」の受講が義務付けられています。これを受けないと運転免許試験を受けることができません。

講習は主に運転免許試験場や指定の教習所で実施され、2日間にわたって行われます(例:1日目7時間、2日目6時間など)。

各都道府県の免許試験場に直接行くか、電話やWebで予約を行います。

なお、多くの都道府県では欠格期間満了前から受講が可能ですが、事前に確認しておくと安心です。

仮免取得が必要な理由

準中型免許や普通免許の講習では、実車による路上講習が含まれているため、仮免許証の取得後に受講する必要があります。

講習修了後には「講習終了証明書」が交付されます。ただし、有効期間は1年なので、1年以内に免許を取得しない場合は再度講習を受ける必要があります。

④ 運転免許試験を受ける

教習所を卒業し、取消処分者講習を受講したら、運転免許試験場で本免許の学科試験を受験します。合格すれば、晴れて再び免許が交付されます。

⑤ 再取得後の注意点

免許を再取得しても、過去の違反歴が一部記録として残っている場合があります。再取得後も一定期間内に再違反をすると、再度厳しい処分を受けやすくなるため、安全運転をより一層心がけることが大切です。

飲酒運転が会社に与える4つのリスク

飲酒運転を起こした従業員は逮捕され、刑事訴訟法に基づいて身柄を拘束される可能性があります。その間、その従業員は業務に従事することができません。

また、飲酒運転が発覚した場合には、従業員の実名や勤務先名が報道されたり、SNSなどを通じて拡散されたりする可能性があります。こうした報道を受けて、会社にクレームが寄せられることが多くなり、その対応に追われることで通常業務に支障をきたすおそれがあります。

さらに、会社には以下のような責任が問われる可能性があります。

①刑事責任

先ほども述べたように、飲酒運転は、運転者だけでなく、車両の提供者、酒類の提供者、さらには車両の同乗者などにも刑事責任が問われる場合があります。

会社の代表者や責任者は車両提供者に該当し、車両の名義や所有権に関係なく、従業員が飲酒していることを把握した上で運転を許可した場合、罰則の対象となります。

≪車両提供者(会社の代表者や責任者)≫

- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

- 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

≪酒類の提供者・車両の同乗者≫

- 酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

- 酒酔い運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

②民事責任

従業員が飲酒運転により被害者を死傷させた場合、従業員の行為による損害について損害賠償責任が発生したり、自動車損害賠償保障法第3条に基づき、会社(運行供用者)に民事責任が課されます。

③行政責任

貨物運送事業者など一部の業種では、従業員の飲酒運転により行政責任が生じる場合もあります。従業員が酒気帯び運転または酒酔い運転をした場合、初違反なら100日間の車両使用停止、再違反なら200日間の車両使用停止の行政処分です。

さらに、会社側が飲酒運転防止に関する指導監督義務に違反していた場合、3日間の事業停止となります。飲酒運転による重大事故があり、かつ会社側が指導監督義務に違反していた場合、7日間の事業停止です。会社側が飲酒運転を下命し、容認していた場合、14日間の事業停止となります。

参照元:飲酒運転防止対策マニュアル(公益社団法人全日本トラック協会)

④社会的責任

飲酒運転は企業のイメージを著しく損なう行為であり、従業員が飲酒運転を起こせば、会社は社会的責任を問われることになります。

特に近年では、インターネットの口コミやSNSを通じて情報が瞬時に拡散され、炎上に発展するケースも珍しくありません。飲酒運転に関する炎上は、当該企業だけでなく、同業他社や類似した名称の企業など、無関係な企業にも影響が及ぶほど深刻な問題となっています。

一度拡散した情報を完全に削除することは困難です。また、たとえ罪を償ったとしても、失われた社会的信用を回復するのは容易ではありません。

企業イメージの失墜は経営にとって大きなリスクとなり得るため、従業員による飲酒運転を未然に防ぐための管理体制を整えることが不可欠です。

従業員が飲酒運転をした場合の会社の対応や、仕事への影響については以下の記事も参考にしてください。

企業が取り組むべき6つの飲酒運転対策

従業員に対して言葉で伝えるだけで、飲酒運転を完全に防止するのは難しいでしょう。重大な事故や法的問題に発展するリスクを軽減するためにも、企業全体で以下の対策に取り組むことが重要です。

①ハンドルキーパー運動の徹底

ハンドルキーパー運動は、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を事前に決め、その人が他の人を安全に送り届ける取り組みです。例えば、会合や懇親会を開催する際に、事前に幹事がハンドルキーパーを確認するルールを社内で定めておくことで、全員が飲酒運転防止に協力する仕組みを作ることができます。

また、社内でハンドルキーパー運動を広報・周知する活動や、運動を推進している飲食店の活用も効果的です。一部の飲食店では、ハンドルキーパーにソフトドリンクを無料で提供するサービスを実施しており、これらを積極的に利用することで、従業員への意識浸透が期待できます。

②社内教育の実施

飲酒運転防止のためには、徹底した社内教育が欠かせません。以下のテーマを含む研修を実施することで、安全意識の向上が期待できます。

- 飲酒運転の現状とその深刻さ

- アルコールが運転に与える影響

- 飲酒運転に対する姿勢と行動規範

- 社内処分の周知

研修に加えて、「eラーニングの導入」や「飲酒運転シミュレーターの活用」も社内教育に効果的です。これらのツールを活用することで、時間や場所に縛られず学習でき、体験型の教育により具体的な学びが提供されることが期待できます。

③管理体制の強化

飲酒運転を防止するためには、車両の管理体制を強化することが不可欠です。以下の対策を講じることで、従業員による不正な車両使用を防ぎ、飲酒運転のリスクを大幅に低減できます。

- 車両利用ルールの明確化

- 使用目的や手続き、報告方法の周知

- 事前申請の義務化

- 鍵の管理の一元化

- ITツールの活用(GPS追跡システム、車両管理システムなど)

管理体制は一度整備して終わりではありません。運用状況を定期的に監査・評価することが大切です。問題点を見直して改善する仕組みを設けることで、適切な管理体制を維持することができます。

④運転者の飲酒状況や性格の把握

運転者の飲酒状況や性格を把握しておくと、飲酒運転のリスクを事前に察知できます。代表的な方法が、「運転傾向診断」です。加速や急ブレーキなどのデータをもとに運転行動を分析し、危険運転や飲酒運転の兆候を早期に発見できます。また、以下の取り組みも有効です。

- 定期的なカウンセリングの実施

-

ストレス管理研修の導入

-

健康診断の活用

さらに、過去に事故や違反の経験がある従業員には、個別に特別な教育プログラムを実施することで、飲酒運転防止につながります。

⑤アルコールチェックの実施

安全意識を高め、飲酒運転を防止するにはアルコールチェックが非常に効果的です。以下の点に注意しつつ、定期的なアルコールチェックを実施しましょう。

- チェックの頻度や対象者を法的義務やリスクに応じて設定する

-

法的義務に該当する場合は、法令に遵守した方法で実施する

-

信頼できるアルコール検知器を選ぶ

アルコールチェックを実施する際は、目的を従業員にきちんと説明し、協力を得ることが大切です。アルコール検知器の選び方については、以下の記事を参考にしてください。

参考記事:【2025】おすすめの業務用アルコールチェッカー8選|選び方も紹介

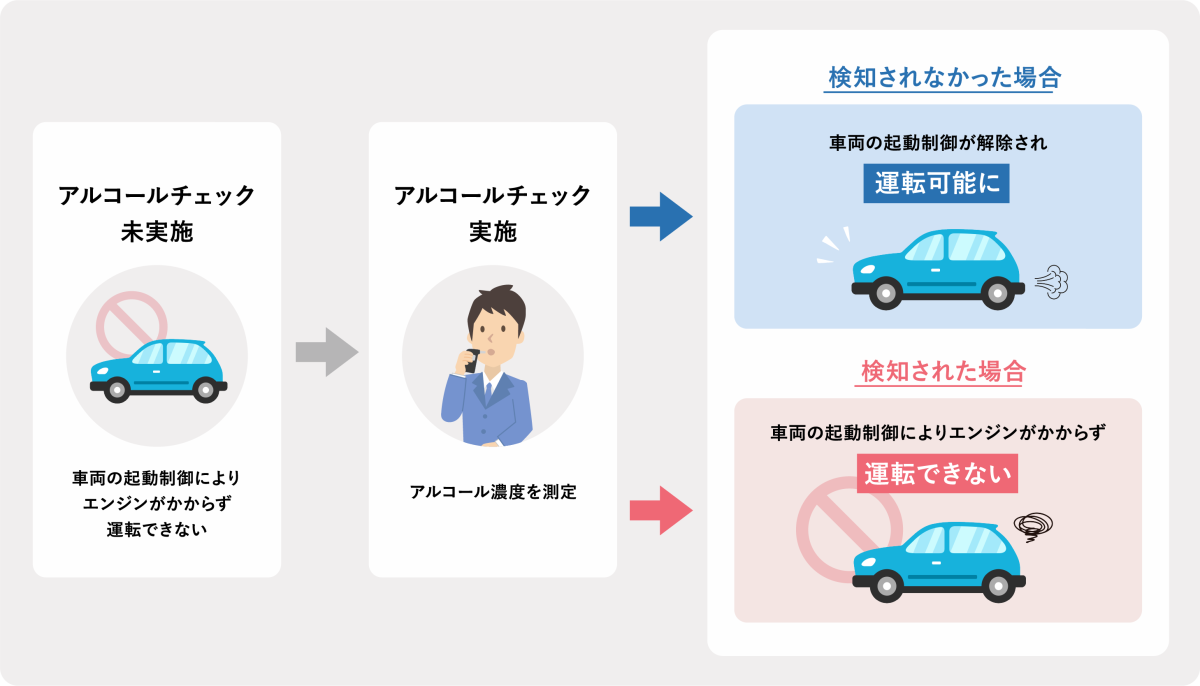

⑥アルコール・インターロックの導入

アルコールチェックを実施するだけでも飲酒運転の抑止には効果がありますが、さらに防止策を強化したい場合は、アルコール・インターロックの導入をおすすめします。

アルコール・インターロックとは、運転者の呼気からアルコールを検知した際に、自動車のエンジンがかからないようにする装置です。この装置はアルコールチェックの結果と車両の起動システムを連動させ、飲酒運転を未然に防ぐことを目的としています。

アルコールチェック未実施の場合もエンジンがかからないので、チェックの実施漏れや、測定値が高く出るのを避けるためにチェックを故意に回避して運転する行為を防止できます。

運転可否をシステムで制御し、物理的に飲酒運転を防ぐ仕組みとなっているため、企業のコンプライアンス強化の観点から注目を集めています。

アルコール・インターロックについては、以下の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

参考記事:飲んだら乗れない!アルコール・インターロックとは|メリットや仕組みを解説

飲酒運転の対策について詳しく解説した、以下の記事もせひご覧ください。

知っておきたい、アルコールチェック義務化

アルコールチェック義務化とは、2022年4月と2023年12月に段階的に施行された改正道路交通法により、それまで義務がなかった「白ナンバー」の社用車や営業車を一定台数以上使用している企業に対し、アルコールチェックの実施が義務付けられたことを指します。

なお、トラックやバス、タクシーなどの事業用自動車、いわゆる緑ナンバーについては、以前からアルコールチェックが義務付けられています。

他にも建設現場や公共交通機関といった、特に安全性が重視される業種においても、アルコールチェックが実施されています。

『5分でわかる!アルコールチェック義務化のすべて』では、イラストを用いてわかりやすく説明しています。ぜひ手元に置いて参考にしてください。

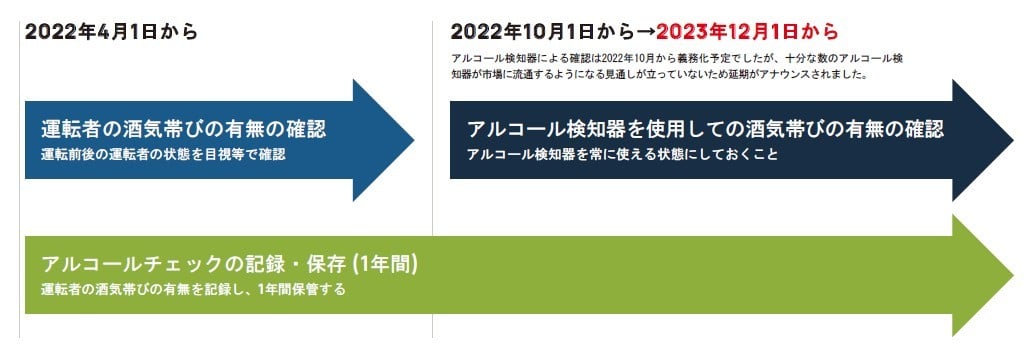

義務化の内容とスケジュール

アルコールチェック義務化の背景には、2021年6月に千葉県八街市で発生した交通事故があります。飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に突っ込み、児童2人が死亡、3人が重傷を負う大事故でした。

事故後、運転者の呼気からは基準値を上回るアルコールが検出されましたが、運転者が乗っていたのは、当時アルコールチェックが義務付けられていなかった白ナンバーのトラックでした。

この事故を受け、白ナンバーに対する飲酒運転防止を目的としてアルコールチェックが義務化されたのです。二段階に分けて施行された義務化の内容とスケジュールは以下のとおりです。

2022年4月に施行された内容(第一段階)

飲酒運転による交通事故を今まで以上に厳格に防止するために、まずは運転前と運転後の計2回、ドライバーに対してアルコールチェックを実施し、その記録を管理することが義務化されました。

ただし、第一段階では、アルコールチェックの際にアルコールチェッカー(アルコール検知器)を用いることまでは義務化されず、「目視等」で実施すればよいとされていました。

2022年4月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無の確認をすること

- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

2023年12月に施行された内容 (第二段階)

第二段階では、さらに厳格なアルコールチェックの実施が必要となりました。第一段階では「目視等」での実施に留められていましたが、第二段階では「アルコールチェッカー」を用いたアルコールチェックが義務付けられました。

また、アルコールチェッカーは定期的に点検を行い、いつでも正確に測定できる状態にしておくことも義務化の内容に含まれています。

アルコールチェッカーの使用について、当初は2022年10月1日から義務化される予定でしたが、アルコールチェッカーの供給不足等を踏まえて延期となっていました。

(参照:警察庁の発表文書)

その後、安全運転管理者へのアンケートやアルコールチェッカー製造業界からの意見等により、アルコールチェッカーの供給状況は改善傾向にあると認められ、飲酒運転防止を図るためには早期にアルコールチェッカーを導入することが望ましいとの見方から、2023年12月1日に義務化開始となりました。

2023年12月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを用いておこなうこと

- アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

なお、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、、”呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器”を指しており、これを満たしたアルコールチェッカーであれば問題なく使用できます。

アルコールチェッカーの正しい使い方やメンテナンス方法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事:アルコールチェッカーの使い方と3つの注意点|点検方法も解説!

二段階にわたるアルコールチェック義務化の内容を図でまとめると以下のとおりです。

対象となる事業所

アルコールチェック義務化の対象となるのは、以下の条件に当てはまる企業や事業所です。

- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している

- 5台以上の自動車を使用している

(ただし、原動機付自転車を除く自動二輪は、1台を0.5台として計算)

対象の事業所は、アルコールチェック義務化に確実に対応しなければなりません。具体的な実施方法や記録項目などについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

参考記事:【最新】アルコールチェック義務化とは?実施方法や罰則などを解説

最近では、業務負担を軽減しながら、アルコールチェックの徹底するのに役立つツールとして、「車両管理システム」の導入が進んでいます。車両管理システムの詳しい機能やメリット、おすすめ製品などについては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

まとめ

酒気帯び運転は、呼気中アルコール濃度が0.15 mg/L以上で免許停止、0.25 mg/L以上で免許取り消しの対象となる、重大な違反です。たとえ自覚がなくても数値が基準を超えていれば厳しい処分が科され、再取得には欠格期間や講習など多くの時間と労力が必要です。

企業にとっても従業員の違反は業務や信用に大きな影響を及ぼします。正しい知識を身につけ、未然防止の取り組みを徹底することが不可欠です。

システムで飲酒運転を防ぐ!

アルコール・インターロックならBqey(ビーキー)

飲酒運転事故を起こした場合、罰則を科されるだけではなく、企業の信用を失いかねません。

車両管理システムBqeyなら、飲酒検知時にエンジンの始動を制限することができます。

【Bqeyでできること】

- アルコールチェックの実施漏れを防止

- 故意のアルコールチェック回避を抑止

- ドライバーの安全意識向上に寄与

アルコール・インターロックの導入は、単なるリスク管理ではなく、「安全を守る企業」へのブランディングに繋がります。

ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。