飲酒運転事故で自賠責や任意保険は使える?罰則や対策も詳しく解説

飲酒運転は、法律に違反するだけでなく、命に関わる重大な行為です。もし飲酒運転によって事故を起こしてしまった場合、自賠責保険や任意保険は適用されるのでしょうか。被害者への補償や、加害者が負うことになる経済的負担について、不安や疑問を抱く方も多いでしょう。

本記事では、飲酒運転による事故における保険の適用範囲や対応方法、さらに企業に求められる備えについて解説します。

この記事でわかること

- 飲酒運転事故で自動車保険は使えるのか

- 飲酒運転事故を起こしてしまった場合の対応手順

- 行政処分と罰則の内容

-

企業側が問われる責任と取り組むべき対策

飲酒運転を防ぐためにも、いま一度、正しい知識を確認しておきましょう。

飲酒運転だと保険が使えない!?

リスク回避はBqey(ビーキー)におまかせ

酒気帯び運転による企業イメージの低下を防ぎたい…義務化対応を適切に行いたい…

そんなお悩みは、車両管理システム「Bqey」がまるっと解決します!

【Bqeyでできること】

- 飲酒検知時は車が動かない仕組みで飲酒運転を防止

- 顔写真撮影機能でなりすまし防止

- 測定結果は自動でクラウド上に3年間保存

- リマインドメール機能で記入漏れを防止

まずは「Bqey」の資料をダウンロードしてみてください。

飲酒運転のリスクを抑えるイメージが湧くと思います!

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

警察庁発表まとめ!アルコールチェック義務化を時系列で解説

飲酒運転事故で自動車保険は使える?

飲酒運転によって事故を起こしてしまった場合でも、被害者に対する補償には保険が適用されます。一方で、運転者本人のケガや車の損傷については、原則として補償の対象外です。

これは、自賠責保険が「被害者の救済」を目的とした制度であるためです。たとえ加害者が違法行為をしていたとしても、「被害者を守る」という考え方は変わりません。

ただし、任意保険においては事情が少し異なります。飲酒運転は重大な違反行為とされ、多くの保険契約では補償対象外となる「免責事由」に該当します。そのため、保険が使えるかどうかは、契約している保険の種類や契約内容によって大きく異なります。

以下では、自賠責保険と任意保険の違いを整理しながら、飲酒運転事故の際に保険がどの範囲まで適用されるのかを説明します。

自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険は、法律で加入が義務づけられている強制保険です。自動車やバイクを所有して公道を走る場合は、必ず加入しなければなりません。一方、任意保険は、自賠責保険だけでは補いきれない損害に備えるために、個人が任意で加入する自動車保険です。両者の主な違いは「加入義務の有無」と「補償範囲」にあります。

自賠責保険

自賠責保険は、事故の被害者救済を目的としており、運転者の過失に関係なく、身体への損害に対して保険金が支払われます。補償額の上限は以下の通りです。

- 死亡:最大3,000万円

-

後遺障害:症状の程度に応じて最大4,000万円

-

ケガによる治療や通院:最大120万円

ただし、補償はあくまで人的損害に限られており、車両や建物などの物的損害には適用されません。

任意保険

任意保険では、補償の幅が大きく広がります。対人・対物賠償に加え、運転者本人や同乗者のケガ、自車の修理費用までカバーできるのが特徴です。たとえば、対人賠償保険では、相手方にケガをさせたり死亡させたりした場合、1億円以上の高額補償が設定されているのが一般的です。

また、対物賠償保険では、相手の車や持ち物、ガードレールなどの公共物に与えた損害も補償の対象となります。さらに、以下のような保険も任意で付帯できます。

- 人身傷害補償保険:運転者や同乗者の医療費や通院費を補償

-

搭乗者傷害保険:事故によるケガに対して一定額の保険金を支払う

-

車両保険:自分の車の修理費用に対応

ただし、契約内容や事故の状況によっては、すべての補償が適用されるとは限りません。特に、飲酒運転など重大な違反行為があった場合は、保険会社の免責規定により保険金が支払われない可能性があるため注意が必要です。

飲酒運転時の任意保険「免責」とは?

「免責」とは、特定の条件下では保険会社が保険金を支払わないとする取り決めのことを指します。飲酒運転は、その代表的な免責事由のひとつです。つまり、契約者が飲酒した状態で事故を起こした場合、原則として任意保険の補償は適用されません。

具体的には、運転者自身のケガに関する人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険、自分の車の損害を補う車両保険などは、飲酒運転による事故では保険金が支払われないのが基本です。そのため、運転者自身の医療費や自車の修理代はすべて自己負担となる可能性があります。

例外として、保険の対象外となっている人物が飲酒運転をして事故を起こした場合、一時的に保険金が支払われることがあります。しかし最終的には、運転者本人に対して保険会社から求償(費用の請求)が行われるため、事故の種類に関わらず、飲酒運転を起こした本人の経済的な負担は軽減されません。

飲酒運転事故を起こした場合の対応手順

万が一、飲酒運転による事故を起こしてしまった場合、被害者の救護や警察への通報といった初期対応を、迅速かつ誠実に行うことが極めて重要です。ここでは、個人が負うべき義務に加え、従業員が事故を起こした際に企業として行うべき対応も含め、その後の流れを7つのステップで解説します。

- 事故発生

- 被害者の救護と警察・救急への通報

- 警察による捜査と飲酒検知

- 会社および保険会社への報告

- 被害者への謝罪と賠償交渉

- 社内処分と再発防止策の策定

- 刑事処分・行政処分

①事故発生

事故の内容は、自損、対物、対人などさまざまですが、飲酒運転が発覚した時点で、それ自体が重大な違反行為です。動揺からその場を立ち去る「ひき逃げ」や、飲酒の事実を隠そうとする行為は、救護義務違反や証拠隠滅とみなされ、罪をさらに重くします。

事態の悪化を防ぐためにも、まずは冷静に状況を把握し、誠実に対応する姿勢が求められます。

②被害者の救護と警察・救急への通報

負傷者がいる場合は、その救護が最優先です。意識や呼吸、出血の有無などを確認したうえで、直ちに119番で救急車を要請するとともに、110番で警察に事故を届け出る義務があります。

これらの通報や救護を怠ると、道路交通法上の「救護義務違反」として、より重い処分の対象となる可能性があります。たとえ軽微な事故に見えても、必ず警察に届け出てください。

③警察による捜査と飲酒検知

警察が現場に到着すると、事故状況の実況見分と並行して運転者に対する呼気検査が実施されます。呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上であれば「酒気帯び運転」、正常な運転が困難な状態であれば「酒酔い運転」と判断されます。

いずれも重大な交通違反とされ、その場で現行犯逮捕されることや、後日呼び出し・取り調べが行われるケースもあります。刑事責任が問われることに加え、社会的信用の失墜など、その後の人生に深刻な影響を及ぼします。

④会社および保険会社への連絡

業務中・通勤中はもちろん、私的な時間での事故であっても、従業員は速やかに会社へ報告する義務があります。企業は使用者として社会的な責任を問われる可能性があり、迅速な事実確認と対応が不可欠です。

また、加入している自動車保険会社にも速やかに連絡し、事故の経緯や飲酒の有無を正確に伝えます。虚偽の報告は告知義務違反となり、保険金が支払われないだけでなく、契約解除の原因にもなるため、必ず正直に伝えましょう。

なお、社用車の場合は法人名義で保険に加入しているため、保険会社への事故報告は、運転した従業員本人ではなく、会社の担当者(総務部の担当者など)が行うのが一般的です。

従業員からの報告を受け、会社の担当者が契約している保険会社の事故受付窓口へ連絡し、状況を説明します。

⑤被害者への謝罪と賠償交渉

被害者に対しては、まず誠心誠意の謝罪が不可欠です。損害賠償交渉は、通常、保険会社や弁護士が間に入って進めますが、加害者本人と所属する企業の真摯な姿勢が、交渉の行方や被害者の感情に大きく影響します。

企業としても、経営者や上司が謝罪に同行するなど、組織として被害者に向き合う姿勢を示すことが重要です。

⑥社内処分・再発防止策の検討

企業者は、飲酒運転事故を起こした従業員に対し、就業規則に基づいて厳正な処分を検討する必要があります。処分の内容は、停職、降格、あるいは懲戒解雇など、事故の重大性に応じて決定されます。

あわせて、二度と同じような事故を起こさないために、再発防止策の策定および実行が極めて重要です。交通安全研修の実施や誓約書の提出、アルコールチェック体制の強化などを検討し、組織全体として再発防止に取り組む必要があります。

⑦刑事処分・行政処分

飲酒運転は、罰金刑や懲役刑といった「刑事処分」だけでなく、免許の停止や取消といった「行政処分」の対象にもなります。事故の態様が悪質な場合には、「危険運転致死傷罪」など、さらに重い罪に問われる可能性もあります。

これらの処分は従業員個人にとどまらず、指導監督義務違反として企業にも科される可能性があります。さらに、企業のブランドイメージの失墜や社会的信用の低下は避けられず、経営に甚大な影響を及ぼすことを認識しておく必要があります。

飲酒運転の行政処分と罰則

ここでは、違反の種類や事故の有無に応じて適用される処分内容について整理します。

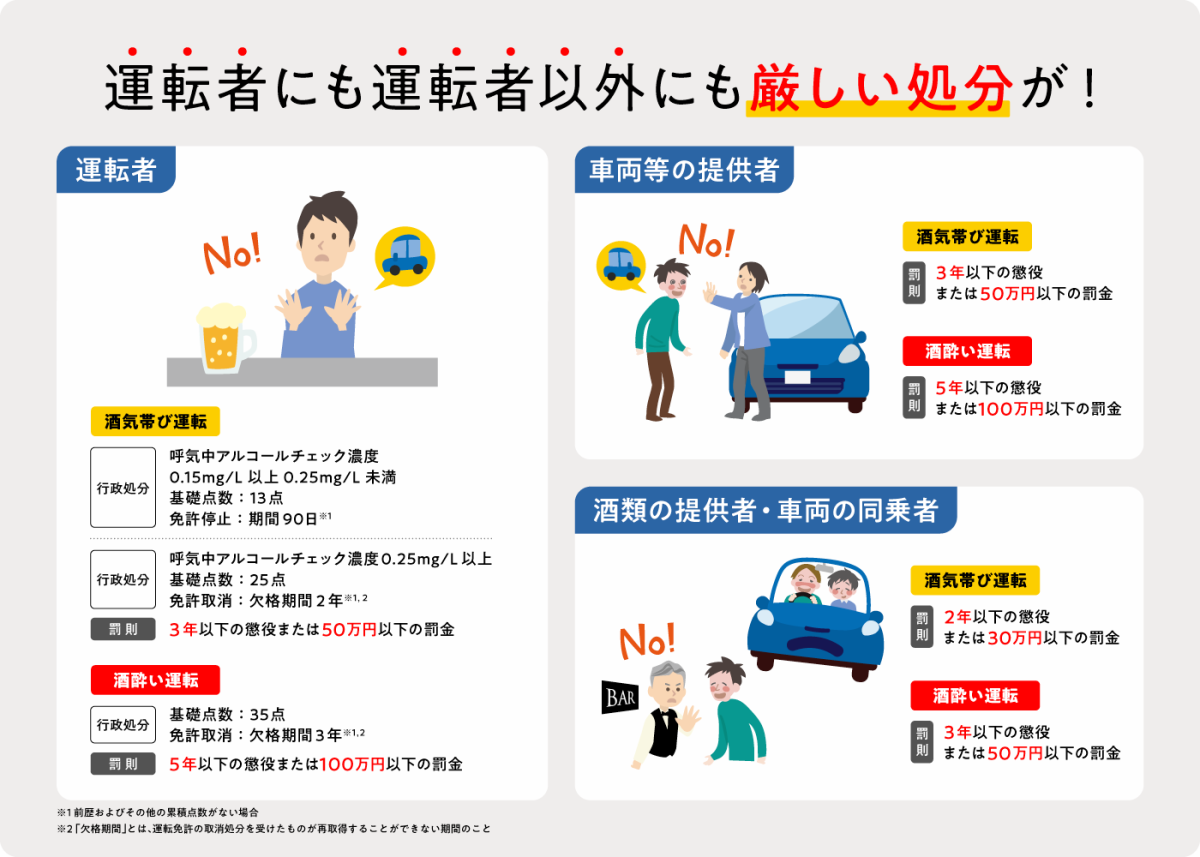

運転者に対する処分

飲酒運転を行った場合、運転者本人には「行政処分」と「罰則(刑事処分)」の両方が科されます。

まず、行政処分としては、免許の停止または取消が行われます。処分の内容は、検出されたアルコール量、過去の違反歴、事故の有無などにより異なります。呼気中のアルコール濃度が 0.15mg/L以上 であれば「酒気帯び運転」とみなされ、0.25mg/L以上 の場合はさらに多くの違反点数が加算され、処分も重くなります。

また、飲酒の影響により正常な運転ができないと判断された場合は、「酒酔い運転」として、より厳しい処分が科されます。

罰則としては、酒気帯び運転の場合「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒酔い運転の場合は「5年以下の懲役、または100万円以下の罰金」が科されます。

| 違反種別 | 行政処分 | 罰則 |

|---|---|---|

|

酒気帯び運転 |

0.15 mg/L以上0.25 mg/L未満の場合 0.25 mg/L以上の場合 |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

基礎点数:35点 |

5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

(※2)「欠格期間」とは、運転免許の取消し処分を受けたものが再取得することができない期間のこと

飲酒運転で人身事故を起こした場合

飲酒運転によって人身事故が発生した場合、科される処分はさらに重くなります。被害者が重傷を負った、あるいは死亡した場合には、刑法上の危険運転致死傷罪が適用される可能性があり、最長で20年の懲役刑が科されることもあります。

また、加害者には刑事・行政処分に加えて民事上の賠償責任も生じます。損害賠償の額は、ケースによっては数千万円〜数億円にのぼることもあります。

運転者以外にも厳しい罰則が科される

飲酒運転の責任は、運転者一人にとどまりません。運転者が酒を飲んでいたことを知りながら同乗した者、運転する事実を知りつつアルコールを提供した者や飲酒運転に使われた車両を提供した者なども、関与の程度に応じて処罰の対象となります。

中でも注意が必要なのが、車両の提供者に対する罰則です。酒気帯び運転のおそれがある人に自動車の使用を許可した場合、道路交通法に基づき、運転者と同様の罰金刑が科される可能性があります。

車両等の提供者に対する罰則

運転者に車両等を提供した人に対しては、以下のような罰則が科されます。

| 違反種別 | 罰則 |

|---|---|

|

酒気帯び運転 |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

酒類の提供者・車両の同乗者に対する罰則

運転者に酒類を提供した人や、飲酒運転の車に同乗した人に対しては、以下のような罰則が科されます。

| 違反種別 | 罰則 |

|---|---|

|

酒気帯び運転 |

2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

|

酒酔い運転 |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

運転する予定のある人にアルコールを提供した場合、提供者も処罰の対象となることがあります。たとえば、飲食店のスタッフが運転の意思があると分かっていながら酒を提供した場合、その行為に対して責任を問われるケースもあります。

【企業必見】従業員の飲酒運転で問われる4つの責任

従業員が飲酒運転を起こした場合、企業がその行為に直接関与していなかったとしても、一定の条件を満たすと会社側に責任が生じることがあります。

たとえば、社用車の提供者が会社であり、飲酒の事実を把握できる状況であったにもかかわらず使用を許可していた場合などは、企業の管理責任や使用者責任が問われることになります。具体的には、以下の4つの責任を負うリスクがあります。

①刑事責任

先ほども述べたように、飲酒運転は、運転者だけでなく、車両の提供者、酒類の提供者、車両の同乗者などにも刑事責任が問われる場合があります。

会社の代表者や責任者は車両提供者に該当し、車両の名義や所有権に関係なく、従業員が飲酒していることを把握した上で運転を許可した場合、罰則の対象となります。

≪車両提供者(会社の代表者や責任者)≫

- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

- 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

≪酒類の提供者・車両の同乗者≫

- 酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

- 酒酔い運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

②民事責任

企業には、従業員が職務中に第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償する使用者責任(民法第715条)があります。

条文では、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」「使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う」と定められています。

(引用:民法第七百十五条)

また、自動車による事故の場合には、自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任も発生します。これは、車両の所有者や実質的な管理者が事故の責任を問われるもので、会社が所有または管理する社用車を従業員が使用していた場合には、企業が加害者とみなされる可能性があります。

たとえば、以下のようなケースでは企業側の責任が問われることがあります。

-

業務中の配達や営業活動中に発生した事故

-

社用車を利用した通勤中の事故

-

飲酒運転の可能性を把握していながら使用を黙認していた場合

さらに、アルコールチェックの不徹底や安全管理体制の不備があった場合、訴訟リスクや多額の損害賠償責任に発展する可能性もあります。企業としては、運転前の確認体制、社内ルールの整備、社員教育の徹底など、事前のリスク管理が不可欠です。

③行政責任

貨物運送事業者など一部の業種では、従業員の飲酒運転により行政責任が生じる場合もあります。従業員が酒気帯び運転または酒酔い運転をした場合、初違反なら100日間の車両使用停止、再違反なら200日間の車両使用停止の行政処分です。

さらに、会社側が飲酒運転防止に関する指導監督義務に違反していた場合、3日間の事業停止となります。飲酒運転による重大事故があり、かつ会社側が指導監督義務に違反していた場合、7日間の事業停止です。会社側が飲酒運転を下命し、容認していた場合、14日間の事業停止となります。

参照元:飲酒運転防止対策マニュアル(公益社団法人全日本トラック協会)

④社会的責任

飲酒運転は企業のイメージを著しく損なう行為であり、従業員が飲酒運転を起こせば、会社は社会的責任を問われることになります。

特に近年では、インターネットの口コミやSNSを通じて情報が瞬時に拡散され、炎上に発展するケースも珍しくありません。飲酒運転に関する炎上は、当該企業だけでなく、同業他社や類似した名称の企業など、無関係な企業にも影響が及ぶほど深刻な問題となっています。

一度拡散した情報を完全に削除することは困難です。また、たとえ罪を償ったとしても、失われた社会的信用を回復するのは容易ではありません。

企業イメージの失墜は経営にとって大きなリスクとなり得るため、従業員による飲酒運転を未然に防ぐための管理体制を整えることが不可欠です。

従業員が飲酒運転をした場合の会社の対応や、仕事への影響については以下の記事も参考にしてください。

企業が取り組むべき6つの飲酒運転対策

従業員に対して言葉で伝えるだけで、飲酒運転を完全に防止するのは難しいでしょう。重大な事故や法的問題に発展するリスクを軽減するためにも、企業全体で以下の対策に取り組むことが重要です。

①ハンドルキーパー運動の徹底

ハンドルキーパー運動は、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を事前に決め、その人が他の人を安全に送り届ける取り組みです。例えば、会合や懇親会を開催する際に、事前に幹事がハンドルキーパーを確認するルールを社内で定めておくことで、全員が飲酒運転防止に協力する仕組みを作ることができます。

また、社内でハンドルキーパー運動を広報・周知する活動や、運動を推進している飲食店の活用も効果的です。一部の飲食店では、ハンドルキーパーにソフトドリンクを無料で提供するサービスを実施しており、これらを積極的に利用することで、従業員への意識浸透が期待できます。

②社内教育の実施

飲酒運転防止のためには、徹底した社内教育が欠かせません。以下のテーマを含む研修を実施することで、安全意識の向上が期待できます。

- 飲酒運転の現状とその深刻さ

- アルコールが運転に与える影響

- 飲酒運転に対する姿勢と行動規範

- 社内処分の周知

研修に加えて、「eラーニングの導入」や「飲酒運転シミュレーターの活用」も社内教育に効果的です。これらのツールを活用することで、時間や場所に縛られず学習でき、体験型の教育により具体的な学びが提供されることが期待できます。

③管理体制の強化

飲酒運転を防止するためには、車両の管理体制を強化することが不可欠です。以下の対策を講じることで、従業員による不正な車両使用を防ぎ、飲酒運転のリスクを大幅に低減できます。

- 車両利用ルールの明確化

- 使用目的や手続き、報告方法の周知

- 事前申請の義務化

- 鍵の管理の一元化

- ITツールの活用(GPS追跡システム、車両管理システムなど)

管理体制は一度整備して終わりではありません。運用状況を定期的に監査・評価することが大切です。問題点を見直して改善する仕組みを設けることで、適切な管理体制を維持することができます。

④運転者の飲酒状況や性格の把握

運転者の飲酒状況や性格を把握しておくと、飲酒運転のリスクを事前に察知できます。代表的な方法が、「運転傾向診断」です。加速や急ブレーキなどのデータをもとに運転行動を分析し、危険運転や飲酒運転の兆候を早期に発見できます。また、以下の取り組みも有効です。

- 定期的なカウンセリングの実施

-

ストレス管理研修の導入

-

健康診断の活用

さらに、過去に事故や違反の経験がある従業員には、個別に特別な教育プログラムを実施することで、飲酒運転防止につながります。

⑤アルコールチェックの実施

安全意識を高め、飲酒運転を防止するにはアルコールチェックが非常に効果的です。以下の点に注意しつつ、定期的なアルコールチェックを実施しましょう。

- チェックの頻度や対象者を法的義務やリスクに応じて設定する

-

法的義務に該当する場合は、法令に遵守した方法で実施する

-

信頼できるアルコール検知器を選ぶ

アルコールチェックを実施する際は、目的を従業員にきちんと説明し、協力を得ることが大切です。アルコール検知器の選び方については、以下の記事を参考にしてください。

参考記事:【2025】おすすめの業務用アルコールチェッカー8選|選び方も紹介

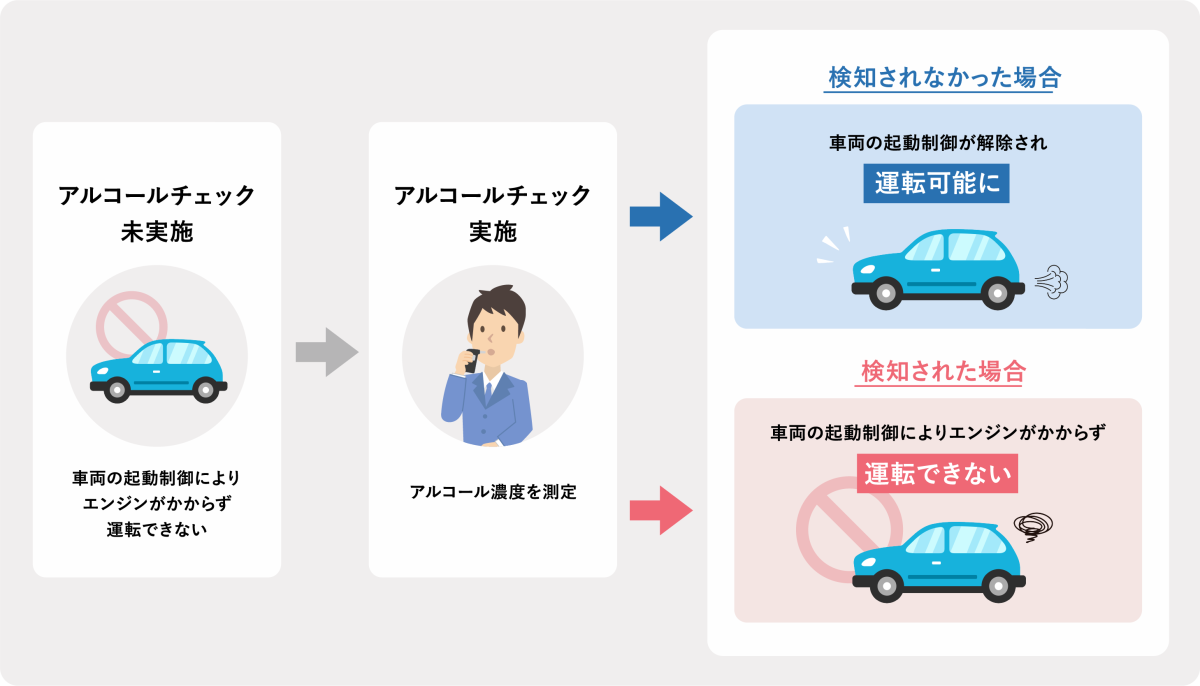

⑥アルコール・インターロックの導入

アルコールチェックを実施するだけでも飲酒運転の抑止には効果がありますが、さらに防止策を強化したい場合は、アルコール・インターロックの導入をおすすめします。

アルコール・インターロックとは、運転者の呼気からアルコールを検知した際に、自動車のエンジンがかからないようにする装置です。この装置はアルコールチェックの結果と車両の起動システムを連動させ、飲酒運転を未然に防ぐことを目的としています。

アルコールチェック未実施の場合もエンジンがかからないので、チェックの実施漏れや、測定値が高く出るのを避けるためにチェックを故意に回避して運転する行為を防止できます。

運転可否をシステムで制御し、物理的に飲酒運転を防ぐ仕組みとなっているため、企業のコンプライアンス強化の観点から注目を集めています。

アルコール・インターロックについては、以下の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

参考記事:アルコール・インターロックとは?導入方法やメリットを徹底解説!

飲酒運転の対策について詳しく解説した、以下の記事もせひご覧ください。

知っておきたい、アルコールチェック義務化

アルコールチェック義務化とは、2022年4月と2023年12月に段階的に施行された改正道路交通法により、それまで義務がなかった「白ナンバー」の社用車や営業車を一定台数以上使用している企業に対し、アルコールチェックの実施が義務付けられたことを指します。

なお、トラックやバス、タクシーなどの事業用自動車、いわゆる緑ナンバーについては、以前からアルコールチェックが義務付けられています。

他にも建設現場や公共交通機関といった、特に安全性が重視される業種においても、アルコールチェックが実施されています。

『5分でわかる!アルコールチェック義務化のすべて』では、イラストを用いてわかりやすく説明しています。ぜひ手元に置いて参考にしてください。

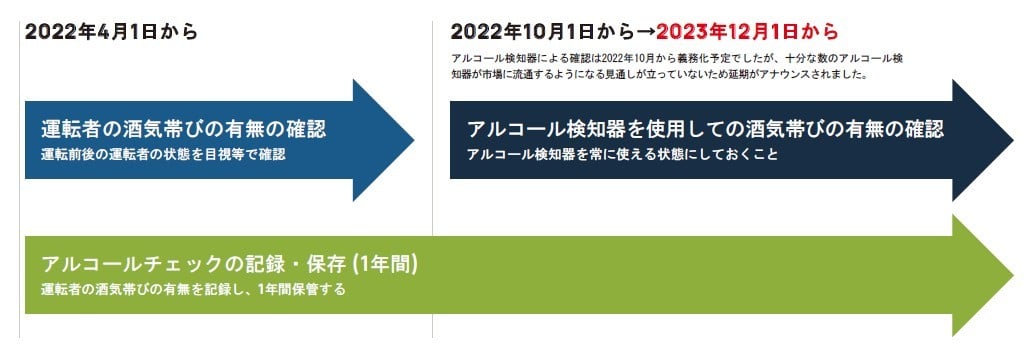

義務化の内容とスケジュール

アルコールチェック義務化の背景には、2021年6月に千葉県八街市で発生した交通事故があります。飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に突っ込み、児童2人が死亡、3人が重傷を負う大事故でした。

事故後、運転者の呼気からは基準値を上回るアルコールが検出されましたが、運転者が乗っていたのは、当時アルコールチェックが義務付けられていなかった白ナンバーのトラックでした。

この事故を受け、白ナンバーに対する飲酒運転防止を目的としてアルコールチェックが義務化されたのです。二段階に分けて施行された義務化の内容とスケジュールは以下のとおりです。

2022年4月に施行された内容(第一段階)

飲酒運転による交通事故を今まで以上に厳格に防止するために、まずは運転前と運転後の計2回、ドライバーに対してアルコールチェックを実施し、その記録を管理することが義務化されました。

ただし、第一段階では、アルコールチェックの際にアルコールチェッカー(アルコール検知器)を用いることまでは義務化されず、「目視等」で実施すればよいとされていました。

2022年4月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無の確認をすること

- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

2023年12月に施行された内容 (第二段階)

第二段階では、さらに厳格なアルコールチェックの実施が必要となりました。第一段階では「目視等」での実施に留められていましたが、第二段階では「アルコールチェッカー」を用いたアルコールチェックが義務付けられました。

また、アルコールチェッカーは定期的に点検を行い、いつでも正確に測定できる状態にしておくことも義務化の内容に含まれています。

アルコールチェッカーの使用について、当初は2022年10月1日から義務化される予定でしたが、アルコールチェッカーの供給不足等を踏まえて延期となっていました。

(参照:警察庁の発表文書)

その後、安全運転管理者へのアンケートやアルコールチェッカー製造業界からの意見等により、アルコールチェッカーの供給状況は改善傾向にあると認められ、飲酒運転防止を図るためには早期にアルコールチェッカーを導入することが望ましいとの見方から、2023年12月1日に義務化開始となりました。

2023年12月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを用いておこなうこと

- アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

なお、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、、”呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器”を指しており、これを満たしたアルコールチェッカーであれば問題なく使用できます。

アルコールチェッカーの正しい使い方やメンテナンス方法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事:アルコールチェッカーの使い方と3つの注意点|点検方法も解説!

二段階にわたるアルコールチェック義務化の内容を図でまとめると以下のとおりです。

対象となる事業所

アルコールチェック義務化の対象となるのは、以下の条件に当てはまる企業や事業所です。

- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している

- 5台以上の自動車を使用している

(ただし、原動機付自転車を除く自動二輪は、1台を0.5台として計算)

対象の事業所は、アルコールチェック義務化に確実に対応しなければなりません。具体的な実施方法や記録項目などについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

参考記事:【最新】アルコールチェック義務化とは?実施方法や罰則などを解説

最近では、業務負担を軽減しながら、アルコールチェックの徹底するのに役立つツールとして、「車両管理システム」の導入が進んでいます。車両管理システムの詳しい機能やメリット、おすすめ製品などについては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

まとめ

飲酒運転による事故が発生した場合、被害者に対する補償には自賠責保険や任意保険が適用されます。しかし、重大な違反行為とみなされれば、運転者本人のケガや車両の損傷については補償の対象外となるのが一般的です。

さらに、運転者には免許停止や取消、懲役刑などの厳しい処分が科され、人身事故に発展すれば、刑事・民事の両面で重大な責任を負う可能性があります。

飲酒運転を根絶するためには、社会全体としてモラルや法令遵守意識を高めていくことが求められます。企業としても、社員教育の徹底や運転前のチェック体制の強化、懲戒処分を含む社内ルールの整備など、組織的な対策を講じることが重要です。万が一のリスクに備えると同時に、日常的な予防策を徹底することが、従業員と企業の双方を守ることにつながります。

システムで飲酒運転を防ぐ!

アルコール・インターロックならBqey(ビーキー)

飲酒運転事故を起こした場合、賠償請求や車両修繕費が必要となる可能性があるだけでなく、企業の信用を失いかねません。

車両管理システムBqeyには、飲酒運転を未然に防ぐ機能があります。

【Bqeyでできること】

- 飲酒検知時にエンジンの始動を制限

- アルコールチェックの実施漏れを防止

- 故意のアルコールチェック回避を抑止

- ドライバーの安全意識向上に寄与

アルコール・インターロックを導入すれば、物理的に飲酒運転を防ぐことができます。

ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。