安全運転義務違反とは?具体的な違反行為や罰則、対策を徹底解説!

自動車の運転者には、安全運転を行う義務があることをご存じでしょうか。しかし、具体的にどのような行為が「安全運転義務違反」にあたるのかを知らない方は、意外と多いものです。

本記事では、安全運転義務違反の定義や具体的な違反例、万が一違反が発生した際に企業側が負う責任について解説します。

この記事でわかること

-

安全運転義務違反の定義

- 7つの違反行為

-

従業員が違反した場合に企業が負う責任

- 違反を防ぐためのポイント

- 違反防止に役立つツール

従業員の交通違反を防ぐためには

KYTシートでの教育がオススメ!

実際の道路シーンを写真で再現し、危険要因の洗い出し→注意行動→解説コメントまでを体験的に学べる「KYT(危険予知トレーニング)事例集」です。

チームや個人で意見を出し合い、想定される危険を書き込みながら学べる形式なので、参加型の教育が実現できます。

【こんな方におすすめ】

- 社員の交通安全意識を高めたい

- 朝礼や研修で使える資料を探している

- 安全教育の教材準備に時間をかけられない

交通安全教育を「わかりやすく」「実践的に」進めたい方に最適です。

ぜひご活用ください!

安全運転義務違反とは

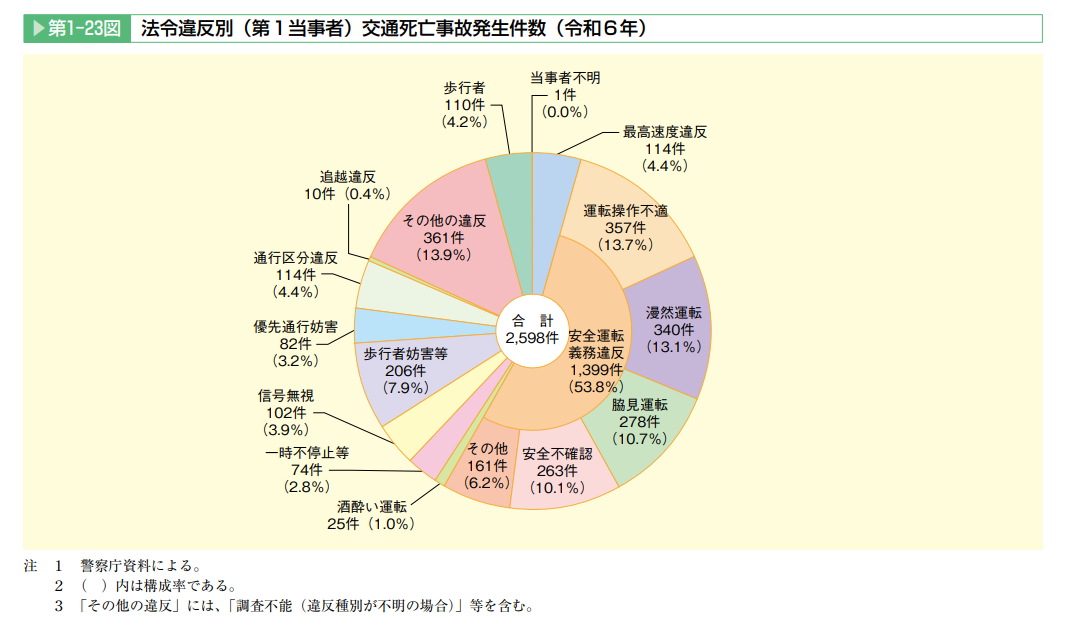

内閣府の「令和7年版交通安全白書」によると、令和6年中に発生した交通死亡事故を法令違反別でみたところ「安全運転義務違反」が約半数を占めていることがわかります。

参照元:令和7年版交通安全白書|内閣府

裏を返せば、こうした違反を一つひとつ減らしていくことが、死亡事故全体を減らすための大きなポイントになるといえます。ほんの一瞬の不注意や油断が取り返しのつかない結果につながるため、日常の運転の中で「当たり前の注意」を徹底することが非常に大切です。

運転者には「安全運転」の義務がある

安全運転の義務については、道路交通法で以下のように定められています。

引用元:道路交通法第七十条|e-Gov検索第七十条(安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

この条文は一見、当たり前のことを述べているように思えます。しかし、法定速度や信号の遵守といった基本的な規則にとどまらず、路面の状態、天候、視界、交通量、車両の積載状況などを踏まえ、危険を予測しながら運転方法を調整する義務があることを示しています。言い換えれば、常に状況に応じて安全を確保することが求められているのです。

安全運転のための基本的な行動指針やポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事:安全運転5則と注意すべきポイント|交通事故防止に役立つツールも紹介

安全運転義務違反の定義

安全運転義務違反とは、先に紹介した道路交通法第70条に反する運転のことを指します。具体例としては、わき見運転やスマートフォン操作をしながらの運転、ミラーや目視確認を怠った進路変更、交差点や見通しの悪い場所での減速不十分、雨天・積雪・夜間に応じた速度の維持不足、車間距離の不足、積載物の固定不良による不安定な運転などが挙げられます。

次の章では、これらを体系的に整理して解説します。

安全運転義務違反に該当する7つの違反行為

「令和7年版交通安全白書」を踏まえると、安全運転義務違反は大きく7つの違反行為に分類されます。ただし、これらの7つに当てはまらないその他の行為も安全運転義務違反として扱われることがあります。

①運転操作不適

ハンドルやブレーキ、アクセルなどの基本操作を適切に行えない状態を指します。アクセルとブレーキの踏み間違いや急ハンドルによる車両制御の不良が典型例です。高齢ドライバーや慣れない運転環境で発生しやすい傾向があります。

②漫然運転

注意力が散漫となり、前方や周囲の状況を的確に把握できていない運転のことです。考えごとをしていたり、疲労や眠気で集中力が低下していたりする場合が該当します。漫然運転は本人に自覚がないまま危険に直面するため、事故の回避行動が遅れやすいのが特徴です。

③わき見運転

スマートフォンの操作やカーナビの注視、同乗者との会話などで、注視すべき方向から視線を外す行為です。漫然運転と同様に前方不注意の一種ですが、近年特に問題視されているのが運転中の「ながらスマホ」です。短時間でも視線を外すことで重大事故につながる危険性が高まります。

④動静不注視

歩行者や自転車、周囲の車の動きに目を配らない、あるいは十分に注意を払わない運転のことで、「だろう運転」とも呼ばれます。「あの車(人)は止まってくれるだろう」と推測して進行するケースがあり、予測に反する状況に陥ることで事故の可能性が高まります。

⑤安全不確認

前方・後方・左右の安全確認が不十分な状態を指します。進路変更や右左折、車線合流の際にミラーや目視による確認を怠ることで、対向車ばかりを意識して自転車や歩行者を見落とし、接触事故につながることがあります。

⑥安全速度違反

道路や交通環境に応じた適切な速度を守らない行為です。法定速度内であっても、雨天や積雪時に速度を落とさなければ安全速度違反にあたります。速度調整を怠ると、事故回避の余地が狭まります。

⑦予測不適

周囲の交通の流れや他者の行動を正しく予測できず、結果として危険を招く行為です。交通状況は常に変化するため、予測が不十分で自身の思い込みで運転していると事故を未然に防ぐことが困難になります。

安全運転義務違反の罰則

違反を犯して検挙された場合には行政処分が科され、さらに事故を起こした場合には刑事責任に問われる可能性もあります。

違反行為で検挙された場合

検挙された場合は、下記の違反点数と反則金が科されます。

-

違反点数:2点

-

反則金:1万2,000円(大型車)、9,000円(普通車)、7,000円(二輪車)、6,000円(小型特殊車・原付)

参照元:交通違反の点数一覧表|警視庁

参照元:反則行為の種別及び反則金一覧表|警視庁

反則金とは、軽微な交通違反に対して科される行政上の金銭的制裁です。罰金とは異なり、裁判を経ずに納付することで刑事手続には進みません。ただし、反則金を納付せずに放置した場合には、刑事手続に移行し3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科されます。

違反した結果、交通事故を起こした場合

安全運転義務違反が原因で事故に至った場合は、処分が重くなります。物損事故であれば、基本的には行政処分(違反点数や反則金)の対象となり、損害賠償は民事上で解決することが多いです。ただし、過失の程度によっては刑事責任が問われるケースもあります。

一方、人身事故を発生させた場合は刑事責任が問われます。状況にもよりますが、負傷させた場合は過失運転致傷罪、死亡させた場合は過失運転致死罪が適用されることが一般的です。過失運転致死傷罪では、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。

従業員の安全運転義務違反による企業の責任

企業にとって、従業員の安全運転義務違反は個人の問題にとどまらず、組織全体のリスクにつながる可能性があります。ここでは「従業員が検挙された場合」と「事故を起こした場合」における企業側の責任について整理します。

①従業員が検挙された場合

原則として、反則金や罰金といった刑事責任は運転者個人に科されます。しかし、業務中の違反であれば、会社の管理体制や教育体制に疑義が向けられることがあります。さらに、違反が常習的・組織的であった場合には、企業として監督責任を問われる可能性もあります。

社会的信用の低下や、取引先・監督官庁からの信頼損失のリスクも生じるため、たとえ検挙のみであったとしても、再発防止教育や社内処分を実施し、コンプライアンス意識の向上を図ることが必要です。

②従業員が事故を起こした場合(人身事故・物損事故)

刑事責任については検挙の場合と同様に、原則として運転者である従業員本人に科されます。

一方、民事責任としては、自動車損害賠償保障法に基づく「運行供用者責任」や、民法第715条に定められた「使用者責任」により、会社も被害者に対して賠償義務を負う可能性があります。

参考:自動車損害賠償保障法第三条 | e-Gov 法令検索

参考:民法第七百十五条|e-Gov検索

さらに行政責任の観点では、事故の態様によっては安全運転管理体制が不十分と判断され、行政指導や監査の対象となる場合があります。

特に、事業許可や認可が必要な運送業などでは、重大事故が許可の取消しや業務停止命令につながることもあります。また、Gマーク(安全性優良事業所認定)などの認証制度にも影響を及ぼすため、事業継続の面でも大きなリスクとなります。

安全運転義務違反を防ぐポイント

安全運転義務違反は、日常的な注意や取り組みで防ぐことができます。運転者本人の意識と行動はもちろんのこと、企業や管理者による教育・管理体制の整備も重要です。

運転者の対策

運転者自身が日々の運転で安全を意識することは非常に重要です。車両や運転環境を整えること、体調を管理すること、そして知識を習得し続けることが、危険を未然に防ぐことにつながります。

安全に運転できる環境を整える

シートやハンドル、ミラーの位置を調整し、無理のない姿勢で操作できる状態を作ります。出発前にエアコンやカーナビの設定を済ませておけば、走行中に注意がそれる場面を減らせます。

さらに、ブレーキランプやタイヤの空気圧を確認するなど、定期的な車両点検も欠かせません。

体調を整える

十分な睡眠や休養を取らずに運転すると、判断力や集中力が低下し事故のリスクが高まります。体調に不安を感じるときは無理をせず、必要に応じて休憩を取りましょう。長時間の運転では、定期的に休憩をはさむことで疲労の蓄積を防げます。

安全運転の知識を習得する

講習会や勉強会に参加して、安全運転に関する知識や情報をアップデートしましょう。これにより、自身の運転を振り返る良い機会にもなります。また、免許更新時に配布される冊子には事故防止の基本がまとめられており、身近な教材として活用できます。継続的に知識を取り入れることが、安全意識を高めることにつながります。

企業・管理者の対策

企業内での教育やチェック体制を整えることで、事故を未然に防ぎ、社会的信用を守ることができます。

安全運転教育の実施

従業員に対して安全運転教育を定期的に実施することは、企業の基本的な責務です。座学に加え、実技やシミュレーションを導入することで、知識と実践の両面から理解を深められます。教育は一度きりではなく、継続的に行うことで事故防止の効果が高まります。

企業の安全運転教育については、以下の記事も参考にしてください。

参考記事:安全運転教育とは?社内教育の具体例や事故防止に役立つツールも紹介

運転適性のチェック

従業員の特性を把握するためには、NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)の運転適性検査などを定期的に活用するのがおすすめです。注意力や判断力の傾向を数値化することで特性を把握し、弱点を補う教育や配置転換など具体的な改善策につなげられます。

車両管理システムの中には、リアルタイムで従業員の運転を数値化したりレポートを生成したりできるものもあり、事業規模や運用状況に応じた安全対策の導入が重要です。

参考記事:【2025年最新】車両管理システムおすすめ12選|機能を徹底比較!

車両の安全管理

企業が所有する車両は、定期的な整備・点検を行い、常に安全な状態を保つことが必要です。業務用車両は稼働率が高いため、計画的なメンテナンスを怠ると故障や事故のリスクが増大します。

安全装置の点検や消耗部品の交換を徹底し、従業員が安心して運転できる環境を整えましょう。

以下の記事では、日常点検で見るべき項目やチェックリストを紹介しています。ぜひ活用してください。

参考記事:【チェックシート付】車の日常点検15項目|頻度やタイミングも解説

管理者によるチェック体制の強化

出発前後の点呼やアルコールチェックを徹底し、従業員の体調や状態を確認できる仕組みを構築します。単なる形式的な確認ではなく、表情や態度から異常を察知する姿勢も欠かせません。

管理者が主体的に関与することで、社内全体に安全意識が浸透しやすくなります。

安全運転義務違反防止に役立つツール

安全運転義務を遵守し事故を未然に防ぐためには、教育や体制構築に加えて、先端技術を搭載したツールの活用もおすすめです。

安全運転支援機能付きドライブレコーダー

従来のドライブレコーダーは事故時の映像記録が主な役割でしたが、近年は危険運転を未然に防ぐ支援機能を搭載したタイプが増えています。 「前方車両への接近や車線逸脱を検知して警告する機能」や「後方から接近する車両を検知する機能」などにより、運転中に注意を促して事故を防止します。

また、夜間や逆光といった視界が悪い状況でも鮮明に映像を記録できる機種も多く、証拠の確保と安全運転の両立を実現できるのが特徴です。

安全運転支援機能について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

参考記事:「安全運転支援機能」搭載のドライブレコーダー比較3選

車両管理システム

企業が安全な運行を確保するために近年導入が進んでいるのが、「車両管理システム」です。車両管理システムには多様な機能が搭載されています。

「アルコールチェック機能」では出発前に飲酒の有無を確認・記録し、飲酒運転を防止します。 「安全運転支援機能」では急ブレーキ・急加速・急ハンドルといった危険挙動を検知し、運転傾向を分析できます。

さらに「動態管理機能」を活用すれば、GPSで車両の位置や走行ルートをリアルタイムに把握でき、効率的かつ安全な運行計画が可能です。

これらの機能を組み合わせることで、従業員一人ひとりの安全意識を高め、企業全体として交通事故リスクを大幅に低減できます。 車両管理システムの詳しい機能や、おすすめの製品を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

まとめ

安全運転義務違反は、交通死亡事故の半数以上を占める深刻な問題です。その多くは、漫然運転や安全不確認といった日常的な不注意から発生します。

違反行為は、運転者個人が罰則を受けるだけでなく、業務中の事故であれば企業も「使用者責任」を問われ、損害賠償や社会的信用の失墜といった重大な経営リスクに直結します。

事故を未然に防ぐためには、運転者自身の意識向上はもちろん、企業が主体となった継続的な安全教育や管理体制の構築、そして先進技術を搭載したツールの活用が不可欠です。組織全体で安全への取り組みを強化し、交通事故ゼロを目指しましょう。

飲酒運転事故を防ぐ!

飲んだら乗れない®システムBqey(ビーキー)

安全運転を徹底するために、もっとも重要なポイントのひとつが飲酒運転を未然に防ぐことです。

アルコールチェックを行っていても、抜け漏れやなりすましが起きてしまえば、事故のリスクを完全には排除できません。

【Bqeyが提供する”飲酒運転防止”の仕組み】

- 飲酒検知時は車のエンジンがかからない

- 顔写真撮影機能で”なりすまし”防止

- アルコール測定未承認で車の鍵が開かない

Bqeyなら、飲酒運転防止を「仕組み」で強化できます。

ご興味のある方は、ぜひサービス紹介資料をご覧ください。