安全運転5則と注意すべきポイント|交通事故防止に役立つツールも紹介

安全運転とは、交通ルールを守り、周囲への配慮を欠かさず、交通事故の防止に努める運転を指します。これは、すべてのドライバーが果たすべき社会的責任です。「安全運転5則」や運転時に気を付けるポイントを押さえて、安全・安心な運転を心掛けましょう。

この記事でわかること

- 交通事故の発生状況

-

安全運転5則の実践ポイント

- 運転時に気をつけるポイント

- 交通事故が企業にもたらすリスクと行うべき安全対策

交通安全教育ですぐに使える!

KYTシート【15事例_写真付き】

実際の道路シーンを写真で再現し、危険要因の洗い出し→注意行動→解説コメントまでを体験的に学べる「KYT(危険予知トレーニング)事例集」です。

チームや個人で意見を出し合い、想定される危険を書き込みながら学べる形式なので、参加型の教育が実現できます。

【こんな方におすすめ】

- 朝礼や研修で使える資料を探している

- 安全教育の教材準備に時間をかけられない

- 社員の交通安全意識を高めたい

交通安全教育を「わかりやすく」「実践的に」進めたい方に最適です。

ぜひご活用ください!

交通事故の発生状況

日本における交通事故の発生件数は、法整備の強化や啓発活動の推進、さらには車両の安全性能の向上などが功を奏し、長期的には減少傾向が続いています。警察庁の発表によれば、2024年における交通事故の発生件数は、10年前と比較しておよそ半数にまで減少しました。

しかし、ここ数年はその減少ペースが鈍化しており、発生件数はほぼ横ばいの状態が続いているのが現状です。これにより、さらなる交通安全対策の重要性が改めて問われています。

(参照元:令和6年中の交通事故死者について|警察庁)

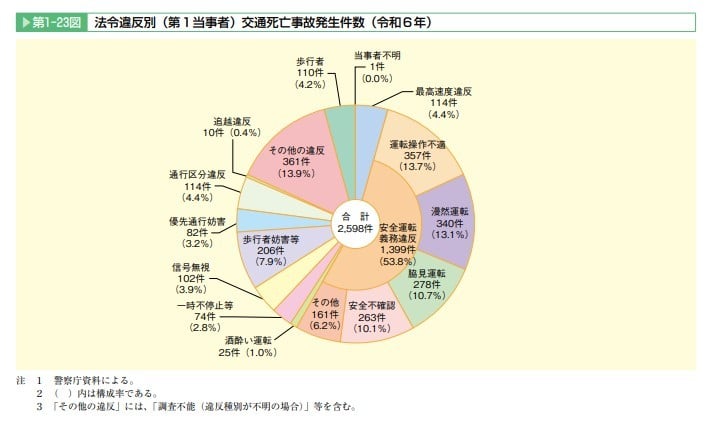

安全運転義務違反が半数を占める

内閣府が公表した「令和7年版交通安全白書」によると、2024年に発生した交通死亡事故のうち「安全運転義務違反」が半数以上を占める結果となっています。

(参照元:令和7年版交通安全白書|内閣府)

具体的には、運転操作不適や漫然・わき見運転、安全不確認といったものが含まれます。これは、最高速度違反や信号無視といった違反行為よりも、注意不足や確認の怠りによる事故の発生件数の方が多いことを意味します。

このような背景から、法令を遵守するだけでなく、常に周囲の状況に注意を払い、冷静な運転を心がけるといった基本的な姿勢が、交通安全においていかに重要であるかを、あらためて認識する必要があります。安全運転義務の遵守は、すべての運転者に課せられた最低限の責任です。

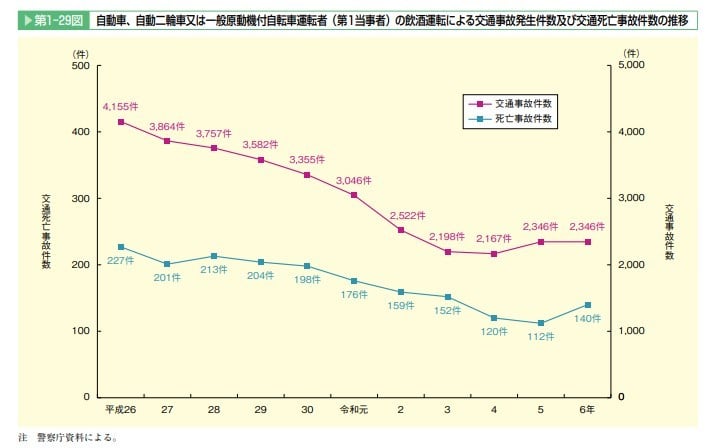

近年話題の飲酒運転は増加傾向

飲酒運転による交通事故の発生件数は、長らく減少傾向が続いていましたが2023年に増加に転じています。同様に、飲酒運転による死亡事故の発生件数も減少傾向から一転、2024年に増加しました。

(参照元:令和7年版交通安全白書|内閣府)

2025年、国内大手の運送業者が、法律で義務付けられているアルコールチェックを怠ったとして、「一部の事業用自動車の使用許可取り消し」などの行政処分を受けました。

半数以上の拠点でチェックが適切に実施されていなかったうえ、ある1か月間に社員による飲酒運転が全国で20件発生していたことも明らかになり、各企業にとってもチェック体制の見直しが重要な課題として浮き彫りになりました。

飲酒運転による事故は、加害者本人だけでなく企業全体の信頼や存続にも深刻な影響を及ぼします。一人ひとりが安全運転に対する意識を高めていくのは当然のこと、企業にも飲酒運転に対するチェック体制の強化など組織としての対応が求められています。

【基本】安全運転5則とは

「安全運転5則」とは、すべてのドライバーが交通事故を防ぐために守るべき基本的な行動指針です。警察庁などが長年にわたり提唱してきたもので、初心運転者だけでなく、経験豊富なドライバーにとっても日常の運転を見直す手がかりとなります。

①安全速度を必ず守る

制限速度(法定速度)を守ることはもちろん、天候や道路状況、周囲の交通環境といった状況に応じて自ら危険を判断し、必要に応じて制限速度よりもさらに減速して、安全な速度で走行することが求められます。

また、児童や高齢者が多くいる地域など、周辺環境によって注意すべきポイントは異なります。

安全な速度で走行することで、危険を察知してブレーキをかけた際に停止距離を短くでき、スピードが速い場合に比べて衝突を回避できる可能性が高まります。

実践ポイント

- 常に道路状況、交通状況、天候、見通しなどを考慮し、「この状況なら何キロが安全か」を意識して運転する。

- カーブや交差点、見通しの悪い場所の手前では、早めにアクセルを戻す。

②カーブの手前でスピードを落とす

カーブを曲がる際に十分な減速を行わないと、遠心力によって車が車線からはみ出したり、対向車と接触したりするなど、事故を引き起こす可能性が高まります。また、カーブの途中で慌ててブレーキを踏むと、車体のバランスを崩し、非常に危険です。そのため、カーブに差し掛かる前にしっかりと減速し、安定した状態で走行することが重要です。

特に下り坂のカーブでは、速度が出やすく制御が難しくなるため、あらかじめ十分に減速してから進入するよう心がけましょう。

実践ポイント

-

進入前の直線部分で十分にスピードを落とし、出口が見えたら周囲の安全を確認しながらゆるやかに加速する、「スローイン・ファストアウト」を心掛ける。

③交差点では必ず安全を確かめる

交通事故が数多く発生する場所のひとつが交差点です。交差点では、歩行者、自転車、バイク、自動車などが様々な方向から往来し、危険要因が集中しやすいためです。

信号がある場合でも、信号無視の車両や歩行者、バイクのすり抜けや自転車の横断などあらゆる可能性が考えられます。たとえ自分が青信号であっても、交差点では左右の安全確認を徹底し、慎重に進行することが重要です。

実践ポイント

- 交差点に近づく際は、信号の色に関わらず減速する。

-

青信号で直進する場合でも、交差道路から車や人が飛び出してくる可能性を考慮し、左右の安全確認を行う。

-

右左折時には、曲がる先の横断歩道に歩行者や自転車がいないか、対向車がいないかを繰り返し確認する。

-

対向の大型車の陰からバイクが直進してくる(いわゆる「サンキュー事故」の原因)可能性を常に意識する。

④一時停止で横断歩行者の安全を守る

一時停止が指示されている場所では、車両を完全に停止させ、周囲の安全を十分に確認することが義務付けられています。また、歩行者優先の原則に基づき、信号機のない横断歩道では、横断しようとする歩行者がいる場合は、必ず停止することも、運転者の義務として法律で定められています。

実践ポイント

-

道路上のひし形マークは、「この先に横断歩道がある」という合図。歩行者がいる可能性を予測し、アクセルから足を離す。

- 横断歩道付近に人がいる場合は、横断の有無に関わらず速度を落とす。

⑤飲酒運転は絶対にしない

飲酒状態での運転は、運転技術や判断力の低下を招き、交通事故を引き起こしやすくなります。自分だけでなく、他人の命までも奪ってしまう可能性のある、極めて重大な違反行為です。過去の重大事故の多くは、「自分は大丈夫」「少しだけだから平気」という油断から発生しています。

飲酒後は絶対に運転しないという強い意志を持つことが重要です。また、企業や家庭においても「飲んだら乗らない」というルールを徹底することで、周囲全体の安全意識向上につながります。たった一度の軽率な行動が、取り返しのつかない結果を招くことがあるという事実を、日頃から心に留めておきましょう。

実践ポイント

-

お酒を飲む予定がある日は、車を使わず、公共交通機関やタクシーを利用する。

- 急にお酒を飲むことになった場合は、絶対に自分で運転せず、運転代行を利用する。

-

仲間内で「ハンドルキーパー(お酒を飲まずに運転する人)」を事前に決めておく。

-

一晩経っていても体内にアルコールが残っていれば、飲酒運転になる可能性があるため、二日酔いに注意する。

運転時に気をつけるポイント

交通事故を防ぐためには、安全運転のテクニックやルールだけでなく、日々のちょっとした意識や準備がとても大切です。運転中の注意力や判断力は、体調や周囲の環境に大きく左右されます。

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢は、車をスムーズかつ安全に操作するための基本です。まずはシートの位置を調整し、アクセルやブレーキを無理なく踏めるようにしましょう。背中がしっかりとシートに密着し、ハンドルは軽く肘が曲がる程度の距離を保つと、長時間の運転でも疲れにくくなります。

また、ルームミラーやサイドミラーは、体を動かさずに視線だけで周囲の状況が確認できる角度に設定することが重要です。さらに、足元にも注意が必要です。ヒールの高い靴やサンダルなどはペダル操作の妨げになるため、スニーカーなどの運転しやすい靴に履き替えることをおすすめします。

運転に集中できる環境整備

車内の環境も、安全運転のために重要です。スマートフォンを手の届く位置に置いておくと、つい手に取ってしまい注意力が散漫になります。ナビ設定や音楽の操作など、必要な準備はすべて出発前に済ませておきます。

また、走行中にエアコンの風量や温度、窓の開閉を頻繁に調整すると、運転への集中が途切れてしまうことがあります。運転前に快適な室内環境を整えておくと安心です。加えて、車内が雑然としていると視界や操作の妨げになる場合があるため、整理整頓も心がけましょう。

体調管理

安全な運転には、健康状態の維持も大切です。睡眠不足や過労状態での運転は、注意力や判断力が著しく低下し、事故のリスクが大きく高まります。眠気を感じたときには、無理をせずこまめに休憩を取ることが重要です。

また、風邪や頭痛など体調がすぐれないときは、運転を避ける・中止するといった判断を下す勇気も必要です。

余裕をもった運転計画

時間に追われながら運転すると、スピードの出し過ぎなど、焦りやイライラが運転に表れる可能性があります。余裕をもって運転計画を立てることが大切です。

特に雨や雪などの悪天候時や、初めての道を通る際には、通常よりも時間がかかることを見込んでスケジューリングしましょう。落ち着いた気持ちでハンドルを握ることが、安全運転の基本です。

交通事故が企業にもたらすリスク

万が一、業務中に従業員が事故を起こした場合、その影響は本人だけでなく、企業全体に深刻な影響を与えかねません。ここでは、交通事故が企業にもたらす様々なリスクについて取り上げます。

人的損害

交通事故によって従業員が負傷した場合、治療やリハビリに長期間を要することもあります。場合によっては、後遺症が残ったり、復帰が困難になったりするケースも少なくありません。

また、死亡するなど重大な人的損害が発生すると、企業は人員計画の見直しや業務分担の再構築なども必要になり、職場全体に混乱が生じることがあります。特に小規模な組織では、社員一人の離脱が全体の業務進行に大きな影響を及ぼすことが考えられます。

企業の法的責任・損害賠償リスク

業務中に発生した交通事故では、加害者となった従業員だけでなく、企業にも運行供用者責任や使用者責任を問われる可能性があります。これは、従業員が職務として行動していた以上、その責任は雇用者にもあるとする法的な立場です。

被害者から損害賠償を請求されるだけでなく、場合によっては代表者が刑事責任を問われることもあります。企業はこのリスクを常に念頭に置き、事故防止のための取り組みを徹底することが必要です。

経済的損失

事故に伴う直接的な損失としては、車両の修理費や保険料の増額などが挙げられます。しかし、それだけにとどまりません。事故対応のために人事部門や総務部門が労災手続きや報告書の作成に追われることで、通常業務に支障をきたす可能性もあります。

さらに、社用車が使用できなくなると、営業活動や物流業務が停止し、売上損失などの間接的な損失にもつながりかねません。

企業イメージの低下

社名入りの車両や制服を着用した従業員が事故を起こした場合、その情報はニュースやSNSを通じて瞬く間に拡散され、企業の社会的信用やブランドイメージに甚大なダメージを与える恐れがあります。場合によっては、取引先や顧客の離反を招く可能性もあります。

「事故を起こした企業」というレッテルを貼られてしまうと、信頼を回復するには多大な時間と労力を要するでしょう。

社内の士気・風土への悪影響

交通事故が発生すると、その対応や業務のしわ寄せが他の従業員に及びます。その結果、業務負担の増加やストレスの蓄積につながり、職場の雰囲気が悪化する恐れがあります。

さらに、「この会社は安全を重視していないのではないか」といった不信感が社内に広がれば、従業員のモチベーション低下や採用活動への悪影響も懸念されます。

以下の記事では、飲酒運転やそれに起因した交通事故を起こした場合の企業のリスクと責任について詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

企業が取り組むべき4つの安全運転対策

事故によるさまざまなリスクを未然に防ぐためには、日頃から組織が一丸となって計画的な安全運転対策を講じることが求められます。企業が実践すべき代表的な安全運転対策は以下の通りです。

①安全運転教育の実施

重要なのは、従業員に対する継続的な安全運転教育の実施です。単に「安全運転を心がけましょう」と伝えるだけでなく、事故の発生メカニズムや過去の事故事例、ヒヤリ・ハット体験の共有を通じて、具体的なリスクを”自分のこと”として理解してもらうことが大切です。

また、交通法規の改正情報や、日常点検のポイント、悪天候時の運転方法など、状況に応じた知識も定期的にアップデートしましょう。映像教材やシミュレーター、eラーニングなどを活用することで、より効果的な教育が可能となります。

安全運転教育について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

参考記事:安全運転教育とは?社内教育の具体例や事故防止に役立つツールも紹介

②ドライブレコーダーの導入

ドライブレコーダーは、事故やトラブルの際に証拠映像を記録するだけでなく、安全運転をサポートする機能も備えています。例えば、前方車両との車間距離が詰まった際に警告を発する車間距離アラートや、急ブレーキや急加速などの運転挙動を自動で記録する機能などもあります。

これらの機能は、運転者の危険運転の抑止につながり、事故の未然防止に役立つほか、管理者は映像から社員ごとの運転傾向を把握し、適切なフィードバックを行うことが可能になります。

ドライブレコーダーの安全運転支援機能については、以下の記事をご覧ください。

参考記事:「安全運転支援機能」搭載のドライブレコーダー比較3選

③点呼の実施

緑ナンバー・白ナンバーを保有し、要件を満たす企業では、出発前後の点呼が法令で義務付けられています。点呼では、運転者の体調や睡眠状況、持病の有無などを確認し、運転に適したコンディションであるかをチェックすることが重要です。

さらに、アルコールチェックを実施することで、飲酒運転を未然に防ぐことが可能です。近年では、アルコール検知器を用いた点呼のデジタル管理や、スマートフォンと連携した記録の保存が可能となっており、管理業務の効率化と実効性の向上が期待できます。

アルコールチェック義務化についてまとめた『5分でわかる!アルコールチェック義務化のすべて』もぜひご覧ください。

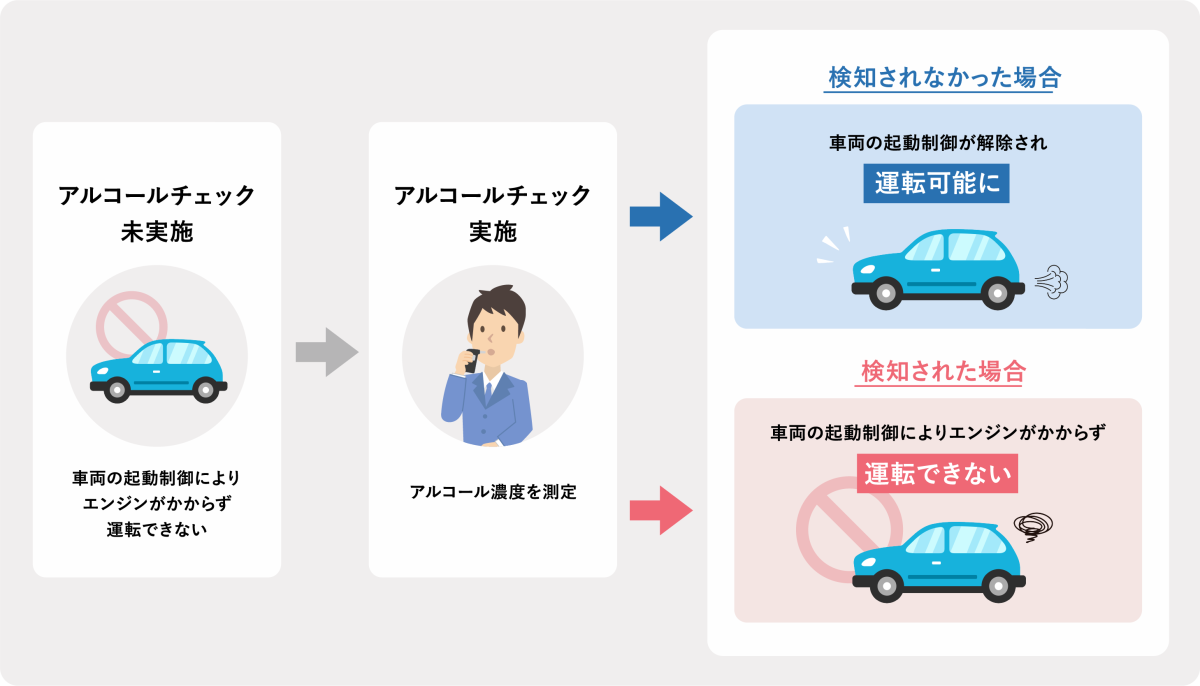

④アルコール・インターロックの導入

「アルコール・インターロック」とは、アルコールチェックが未実施の場合や、運転者の呼気から基準値を超えるアルコールが検知された場合に、車両のエンジンを始動できないよう制御する装置です。運転者の意思では回避できない“物理的な防止策”である点が、大きな特長といえます。

たとえ本人が「少ししか飲んでいないから大丈夫」と思っていても、装置がアルコールを検知すればエンジンは始動せず、発進を防げるため、飲酒運転を根本から防止することが可能です。

以下の記事では、アルコール・インターロックのメリットや提供企業などについて詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

まとめ

安全運転は、一人ひとりの責任であると同時に、企業にとっても重要な課題です。交通事故を防ぐには、「安全運転5則」を日常的に実践するとともに、運転時の意識づけや環境整備、体調管理が欠かせません。

個人の注意力に加え、企業による教育や点検体制の強化も、事故防止の鍵を握ります。安全運転は、一瞬の油断が重大な事故や信頼の喪失につながるという認識を持ち、全員で支えていくべき社会的責任です。

企業においては、安全運転教育や点呼の継続的な実施に加え、ドライブレコーダーや、飲酒運転を物理的に防止できるアルコール・インターロックなど、実効性の高いツールの導入も積極的に検討することをおすすめします。

システムで飲酒運転を防ぐ!

アルコール・インターロックならBqey(ビーキー)

車両管理システムBqeyなら、飲酒検知時にエンジンの始動を制限することができます。

【Bqeyでできること】

- 飲酒検知時にエンジンの始動を制限

- アルコールチェックの実施漏れを防止

- 故意のアルコールチェック回避を抑止

- ドライバーの安全意識向上に寄与

確かな対策は、取引先や顧客からの信頼獲得にも繋がります。

「安全を守る企業」としての姿勢を示すために、導入をぜひご検討ください。