飲まない人も対象?アルコールチェック義務化の条件を詳しく解説

2023年12月から、安全運転管理者を選任している事業所において、アルコール検知器を用いた運転者の酒気帯び確認(アルコールチェック)が義務化されました。日々の運用を進める中で、

- お酒をまったく飲まない人もアルコールチェックの対象になるのか?

- 普段お酒を飲まないのに、なぜアルコールチェックを受けなければならないのか?

-

そもそも、アルコールチェックはいつ・誰に対して実施するのか?

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

本記事では、アルコールチェック義務化の概要をおさらいした上で、対象となる事業所の条件や実際の運用ステップなどについてわかりやすく解説します。運用を効率化する方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

アルコールチェック義務化の対応は完璧?

「弁護士監修 法令遵守チェックリスト」で確認!

「アルコールチェック義務化の対応についてまだまだ不安が残る…」といった方に向けて、弁護士監修の「これさえやっておけば義務化の法対応ばっちり!」といえるチェックリストと、わかりやすい解説をご用意しました。

【チェックリストの一例】

- アルコールチェックのタイミング

- アルコール検知器の性能

- 他事業所で運転をする場合

- 管理者が確認できない場合

アルコールチェック義務化について正しく理解し法令違反を防ぐために自社の運用と照らし合わせながら、ぜひチェックリストをご活用ください。

【おさらい】アルコールチェック義務化とは

はじめに、アルコールチェック義務化の対象となる条件や法改正の内容、実施方法、記録項目についておさらいしておきましょう。

対象となる事業所

以前はバスや運送業といった緑ナンバーの自動車を所有する事業者に対してのみ、アルコールチェックが義務付けられていました。しかし、白ナンバートラックによる飲酒運転で死亡事故が発生したことにより、2022年4月から白ナンバーの自動車を使用する事業者にもアルコールチェックが義務付けられました。

対象となるのは、乗車定員が11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用している事業所です。

法改正の内容

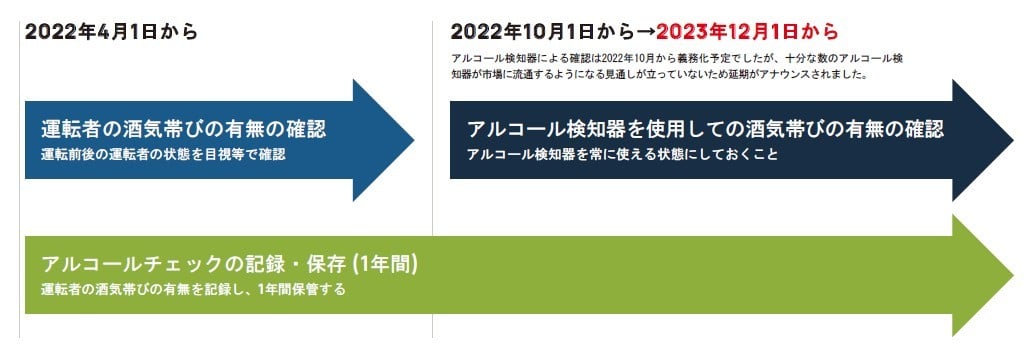

アルコールチェック義務化に関する法改正は、二段階に分けて施行されました。

2022年4月に施行された内容(第一段階)

第一段階では、運転前と運転後の計2回、ドライバーに対して目視等によるアルコールチェックを実施し、その記録を管理することが義務化されました。

- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無の確認をすること

- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

2023年12月に施行された内容(第二段階)

第二段階では、「目視等」での確認に加え、「アルコールチェッカー(アルコール検知器)」を使用したアルコールチェックが義務付けられました。

アルコールチェッカーは定期的に点検を行い、いつでも正確に測定できる状態に保つことも義務化の内容に含まれています。

- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを用いておこなうこと

- アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

なお、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、、”呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器”を指しており、これを満たしたアルコールチェッカーであれば問題なく使用できます。

二段階にわたるアルコールチェック義務化の内容を図でまとめると以下のとおりです。

実施の8ステップ

アルコールチェックは、具体的に以下の8ステップで行います。

- 運転前に確認者が立ち合って検知器を用いたアルコールチェックを実施する

- ドライバーがアルコールチェックの結果を記録簿に記入する

- 運転する

- 運転後に確認者が立ち合って検知器を用いたアルコールチェックを実施する

- ドライバーがアルコールチェックの結果を記録簿に記入する

- ドライバーから安全運転管理者に記録簿を提出する

- 安全運転管理者が記録簿の内容をチェックし、未記入等があった場合は修正を依頼する

- 内容の確認が完了したら、記録簿を1年間保存する

記録すべき8項目

アルコールチェックの結果を記録するフォーマットについて特に指定はありませんが、記録しなければならない項目は法令で定められています。具体的には以下の8項目です。

- 確認者名

- 運転者名

- 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

- 確認の日時

- 確認の方法

・アルコール検知器の使用を記載(2023年12月より使用が義務化)

・対面でない場合はビデオ通話などの具体的な確認方法を記載 - 酒気帯びの有無

- 指示事項

- その他必要な事項

Excel形式の記録簿を運用する際の記載例を以下に掲載していますので、参考にしてください。

この記録簿のひな形は、アルコールチェック記録簿テンプレート5選|記入例や保存期間も紹介の記事から無料でダウンロードできますので、ぜひ活用してください。

飲まない人も実施しなければならないのか

お酒に弱く、普段お酒を飲まないという人は、アルコールチェックを実施する必要がないのではないか?と考える方は多いでしょう。

しかしながら、結論から言うと、お酒を飲まない従業員もアルコールチェックの対象となります。その理由は、道路交通法施行規則で定められた安全運転管理者の業務にあります。

アルコールチェックの対象者とは

法令には、次のように記載されています。

道路交通法施行規則 第九条の十(安全運転管理者の業務)

六 運転しようとする運転者(中略)に対して、酒気帯びの有無について(中略)確認を行うこと。

七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

つまり、アルコールチェックの対象者となるのは、業務目的で運用するすべての人です。

「飲酒の習慣がない者を除く」といった 例外規定は設けられていませんので、社用車などを運転する可能性がある従業員は、飲酒習慣の有無にかかわらず、運転前に必ずアルコールチェック受ける必要があるのです。

飲まない人のチェックを省略した場合の罰則

現時点で、アルコールチェックを行わなかったことに対する直接的な罰則は設けられていません。しかしながら、安全運転管理者の業務違反として、公安委員会から安全運転管理者の解任命令が出される可能性があります。

また、アルコールチェックの未実施が原因で従業員が飲酒運転で検挙された場合は、重い処分や罰則が科されます。

安全運転管理者の業務違反に該当

安全運転管理者の業務違反が著しく、安全運転の確保に問題があると判断された場合は、公安委員会から是正措置命令や安全運転管理者の解任命令がくだることがあります。これに従わない場合は、命令違反に対する罰則が科される可能性があります。

| 違反種別 | 内容 | 罰則 |

|---|---|---|

|

是正措置命令違反 |

解任命令に従わず選任の状態を継続したり、解任命令に反して再び選任したりすると罰則が科される |

50万円以下の罰金 |

|

解任命令違反 |

是正措置命令に従わず改善措置を怠ったり、要求事項に沿わなかったりすると罰則が科される |

50万円以下の罰金 |

安全運転管理者に関する罰則はこのほかにも2つあり、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご確認ください。

参考記事:安全運転管理者の罰則と法令遵守のポイント|業務内容とリスクを徹底解説

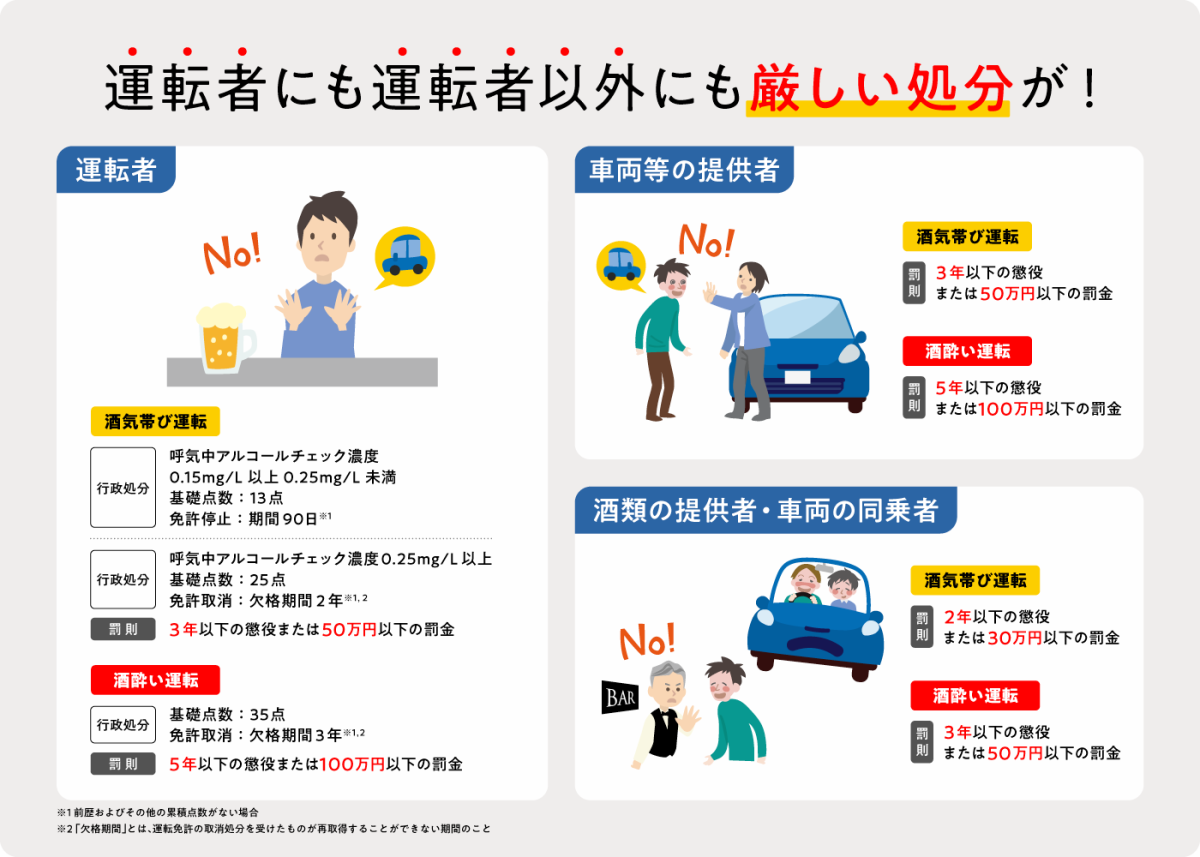

飲酒運転に該当する場合の罰則

アルコールチェックを怠ると、従業員の飲酒運転を見逃してしまう可能性があります。飲酒運転に該当する場合は、以下のような厳しい罰則が科されます。

≪ドライバー≫

- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

- 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

飲酒運転をしたドライバーには、罰則のほか免許停止や違反点数の加算などといった行政処分も科されます。詳しい内容については、以下の記事にてご確認ください。

参考記事:飲酒運転の罰則と行政処分|酒気帯びの基準や違反点数も詳しく解説

また、業務中に運転していて事故が起きた場合には、運転者だけでなく、車両提供者である企業に対しても同等の罰則が科されます。

≪車両等の提供者(会社の代表者や責任者)≫

- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

- 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

≪酒類の提供者・車両の同乗者≫

- 酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

- 酒酔い運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

なお、酒酔い運転と酒気帯び運転の違いや、アルコールチェック義務化の罰則については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご確認ください。

アルコールチェックを効率化する方法

アルコールチェックの実施は、飲酒運転や交通事故を防止する上で非常に重要です。しかしながら、お酒を飲む習慣のない人も含め、すべてのドライバーに実施しなければならないため、業務負担が増加するという課題もあります。

アルコールチェックを効率よく運用するためには、「結果の記録・管理の手軽さ」「チェックの抜け漏れが発生しない仕組み」「アルコールが検知された場合に管理者が迅速に指示できる体制」が重要となります。

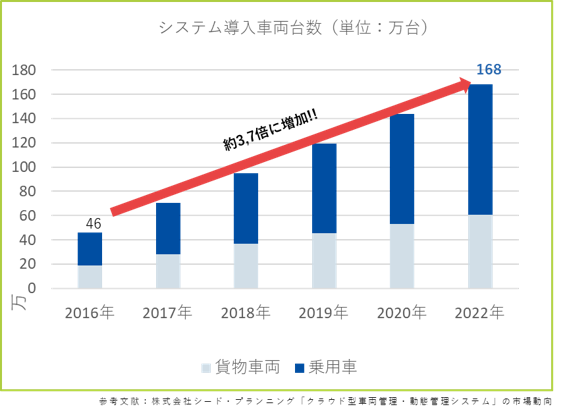

これらを支援するツールとして、近年注目されているのが「車両管理システム」です。

車両管理システムの概要

車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

具体的には、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。

2017年の中型トラックに対するタコグラフ搭載義務化をきっかけに車両管理システムの需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。

車両管理システムに搭載されたアルコールチェック機能には、以下のようなメリットがあります。

- 検知器による測定結果を自動反映し、クラウド上で保存できるため、記録・管理が手軽にできる

- 運転前後の指定した時間に、ドライバーにリマインドが届くため、チェック忘れを防止できる

- 基準値を超えるアルコールが検出された場合は管理者へアラート通知されるため、迅速な対応が可能になる

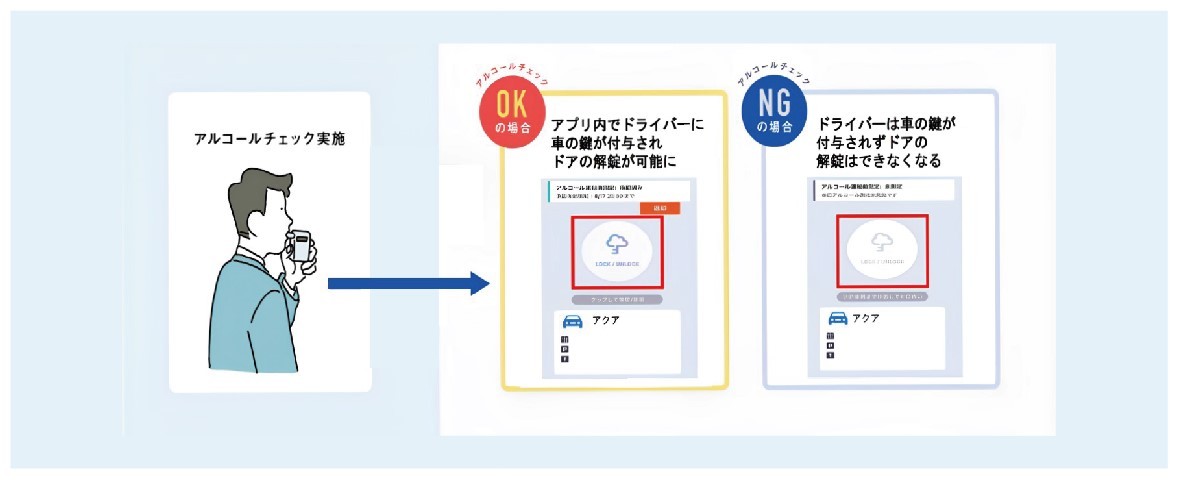

また、アルコールチェックが未実施の場合や、基準値を超えるアルコール量が検出された場合に、車の解錠やエンジンの始動を物理的に制限することで、飲酒運転を防止できるシステムもあります。

システムを用いたアルコールチェックの運用例

具体的なイメージを持っていただくために、車両管理システムを利用してアルコールチェックを実施する手順の一例を紹介します。

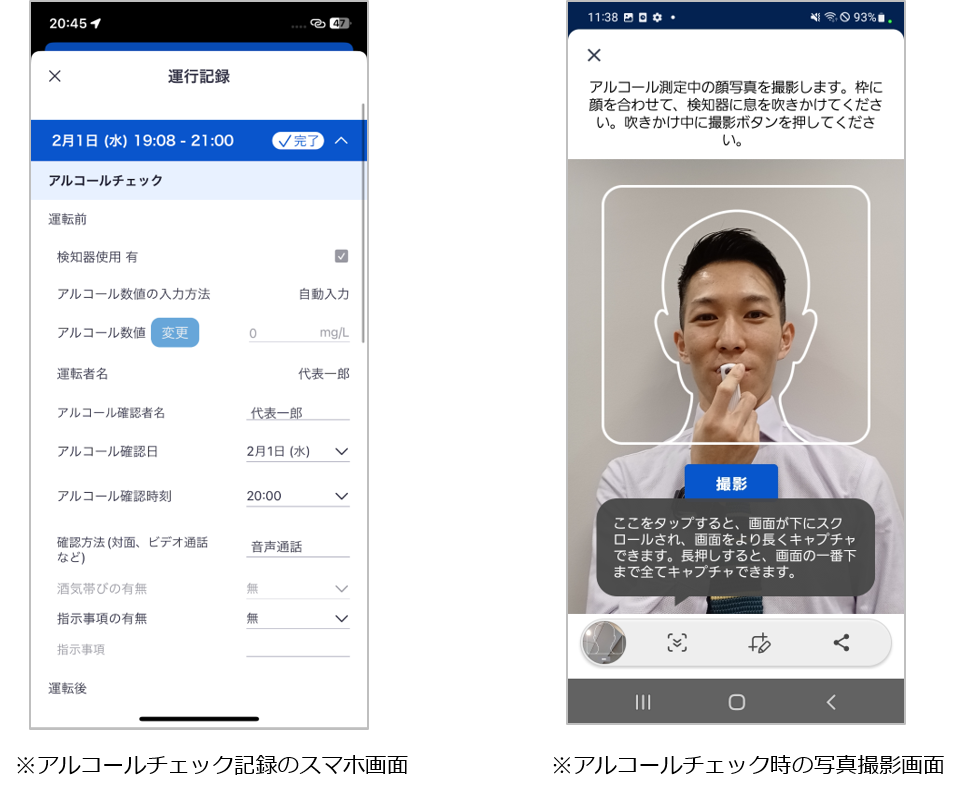

1.スマホアプリを立ち上げ、安全運転管理者の立ち合いのもと、運転前後のアルコールチェックを行います。

検知器とBluetooth接続することで、測定結果などの情報は自動入力されるため、その他必要な情報を入力します。入力したら登録ボタンを押してアルコールチェック記録の提出完了です。

2.運転後も同様にアルコールチェックを行い、そのままスマホアプリから提出します。

3.提出された記録はすぐに反映され、安全運転管理者はクラウド上で内容を確認することができます。直行直帰などの場合は、ビデオ通話でドライバーの顔色や声の調子を確認するとともに、システムからアルコールチェッカーの測定結果を確認することができます。

データの保存期間はサービスごとに異なりますが、1〜3年程度、自動で保存されることが多いです。

未提出や未記入があった場合には、ドライバーに自動で通知が届くので、管理者の確認作業も効率化することができます。

このように、車両管理システムを用いると、管理者とドライバー双方の手間を削減することができます。確認者とドライバーが離れた場所にいる場合のアルコールチェック実施にも役立ちます。

なお、車両管理システムのメリットや機能については以下の記事で詳しく解説しています。サービスごとの特徴もまとめているので、ぜひご覧ください。

車両管理システムの導入事例

ここからは、弊社が提供している車両管理システム「Bqey」を導入した企業の実例を紹介します。導入によりどのようなメリットがあったのか見ていきましょう。

株式会社ファーマフーズ様の事例

株式会社ファーマフーズは、創薬、機能性素材、機能性製品の開発・販売を行う企業です。近年ではサプリメントの「タマゴサミン」、育毛剤の「ニューモ」などの通信販売事業も展開しています。同社では、京都本社を中心に社用車を利用しており、業務効率化のために車両予約やアルコールチェックを一元管理したいという理由から「Bqey」を導入いただきました。

抱えていた課題

- アルコールチェックや車両予約の台帳記入が煩雑で、利用者の負担となっていた

- 社用車の鍵の受け渡しのために、別棟にある管理部まで出向く手間がかかっていた

Bqeyを導入して感じたメリット

- アルコールチェックや車両予約等の社用車管理の大部分をBqeyに任せるようになったことで、業務負担を大幅に軽減することができた

- アルコールチェック確認者を各部署に設定できるようになり、アルコールチェックに係る業務負担を分散させることができた

- スマートフォンが鍵になるデジタルキーの機能があるため、利用者が管理部に立ち寄らなくても社用車を利用できるようになった

豊安工業株式会社様の事例

豊安工業株式会社は75年以上にわたりプラント設備の設計施工・メンテナンス、エネルギーマネジメントで日本のモノづくりを支えています。現在、同社では営業訪問のための乗用車など全47台の社用車を運用しています。アルコールチェックの記録や運転日報を紙で管理することによる手間を削減できるサービスを検討される中で「Bqey」と出会い、導入に至りました。

抱えていた課題

- アルコールチェックや運転日報を紙に記入しており、ファイルの管理が負担となっていた

- 当時使用していたアルコールチェッカーとパソコンの接続エラーが頻発し、その対応が業務負担となっていた

Bqeyを導入して感じたメリット

- アルコールチェッカーとアプリをスムーズに連動して記録が残せるだけでなく、顔写真を残すことでなりすまし防止につながり、コンプライアンスも遵守できる

- アルコールチェックと運転日報、車両予約を一括管理できるため、管理業務の負担を削減できた

- 操作がシンプルで誰でも簡単に必要な情報を記録できる

他にも多数の導入事例を『【導入事例】CASE STUDIES of Bqey』に見やすくまとめました。ぜひ参考にしてください。

まとめ

道路交通法の改正により、2022年4月から白ナンバー車両を使用する事業者にもアルコールチェックが義務付けられました。さらに、2023年12月からはアルコールチェッカーの使用が必須となりました。運転前後の2回、確認者の立ち合いのもとでアルコールチェックを実施し、記録を1年間保存する必要があります。

アルコールチェックは、飲酒運転による悲惨な事故を防ぐための重要な取り組みです。お酒を飲む・飲まないに関わらず、業務で車を運転する可能性がある従業員は、例外なく全員がアルコールチェックの対象となります。

最近では、車両管理システムを導入する企業も増加しており、業務効率化とコンプライアンスの両立に役立っています。自社の状況に応じた適切な運用方法を選択し、飲酒運転防止を徹底しましょう。

業務時間が5分の1になった!

注目の車両管理システム「Bqey(ビーキー)」

車両管理システムは便利そうだけれど、結局いろいろなサービスからどれを選べばいいのかわからない…そんな方は、とりあえず「Bqey」の資料をダウンロードしてみませんか?

【Bqeyが選ばれる3つの理由】

- 初期費用や車体工事が不要で導入しやすい

- 1台・1ヶ月から始められる料金体系

- 使い勝手満足度92.3%!わかりやすい操作画面

実際に、車両管理の業務時間を5分の1まで削減した企業もいらっしゃいます。きっと、あなたの会社の業務改善に繋がるイメージが湧くと思います!