安全運転宣言の書き方3ステップ|そのまま使える例文も掲載!

交通事故のリスクを減らし、企業の社会的責任を果たすために有効な取り組みのひとつが「安全運転宣言」です。これは、運転者が日々の安全意識を高めるための誓いであると同時に、組織全体の安全文化を醸成する重要な一歩でもあります。

本記事では、安全運転宣言書を作成する際に押さえておきたい基本の3ステップをはじめ、すぐに使える例文や、社内外での活用方法、さらに実効性を高めるための車両管理システムについても紹介します。

この記事でわかること

-

「安全運転宣言書」の作成方法

- そのまま使える、安全運転宣言の例文

-

安全運転宣言の活用方法

- 実効性を高める車両管理システムについて

飲酒運転のリスクを”ゼロに近づける”!

飲んだら乗れない®システムBqey(ビーキー)

安全運転宣言は大切ですが、日々の現場で徹底するには”物理的に防ぐ仕組み”が必要です。

Bqeyはアルコール・インターロックで「飲んだら車が動かない」を実現し、飲酒運転事故の未然防止を支援します。

【Bqeyが提供する”飲酒運転防止”の仕組み】

- 飲酒検知時は車のエンジンがかからない

- 顔写真撮影機能で”なりすまし”防止

- アルコール測定未承認で車の鍵が開かない

宣言を形だけで終わらせず、実際に”守れる仕組み”を導入しませんか?

具体的な仕組みを、サービス紹介資料でご覧ください。

企業で安全運転が重要視される背景

企業活動において車両の使用は、営業や配送など日々の業務を支える重要な手段です。しかし、ひとたび交通事故が発生すれば、社員の命や健康を脅かすだけでなく、企業全体の信頼や社会的評価にも深刻な影響を及ぼしかねません。

国全体では交通事故削減に向けた法整備や啓発活動が進められていますが、それだけでは十分とは言えません。企業ごとの自主的な安全対策の取り組みが、今まさに求められています。

交通事故の発生状況

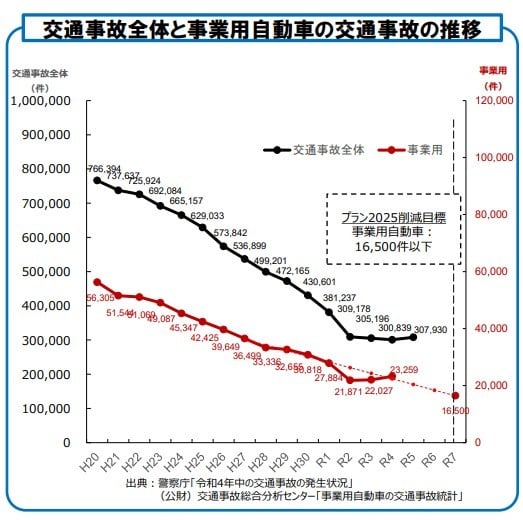

過去10年間で交通事故の発生件数はおよそ半減しており、これは法規制の強化や安全教育の普及、車両の安全技術の進化といった複合的な取り組みの成果といえます。しかし、近年ではその減少傾向が鈍化し、ほぼ横ばいの状態が続いています。

事業用車両における事故件数も同様の傾向を示しており、企業として見過ごせない課題です。このような現状を踏まえると、今後は行政や業界団体による支援に加えて、各企業が自らの責任として、社内で事故防止の仕組みを整えることが一層重要になっていくと考えられます。

参照元:国土交通省 事業用自動車総合安全プラン2025最新の取組状況について

企業の社会的信頼性(CSR)向上に不可欠

従業員が交通事故を起こすと、企業は損害賠償や行政処分を受ける可能性があるだけでなく、業務の停滞や営業機会の損失も避けられません。さらに、企業ブランドの失墜や社会的信用の低下といった間接的な影響も深刻です。現代では、SNSやメディアによって事故情報が瞬時に拡散するため、企業の評判が急速に低下するリスクがあります。その結果、取引先からの契約打ち切りや採用活動への悪影響など、負の連鎖を招く恐れもあります。

こうした信用リスクは、トラックやバスといった緑ナンバーの事業用車両に限らず、営業活動で使用される白ナンバー車両にも当てはまります。特に社名入りの営業車は、通行人や取引先に強く企業イメージを印象づけるため、運転する社員一人ひとりが「自らが企業の顔である」という意識を持つことが重要です。

事故防止への取り組みは、社内の安全確保にとどまらず、企業がコンプライアンスや社会的責任に真摯に向き合っている姿勢として社外にも伝わります。そのため、こうした活動はCSRの一環としても高く評価されます。

中でも「安全運転宣言」は、企業の意志を明確に示す有効な手段のひとつです。宣言を通じて社員の安全意識を高めることで、事故を未然に防ぐ社内環境を築くことができます。

安全運転宣言書の書き方3ステップ

「安全運転宣言」とは、運転者個人や企業が、交通安全に関する責任を自覚し、具体的な安全運転の取り組みを宣言する公式な表明です。わかりやすく言えば、「私たちは安全運転を大切にします」と公に宣言する行動です。

この安全運転宣言を明文化する「安全運転宣言書」を作成するためには、次の3つのステップが必要です。

-

基本情報を書き出す

-

スローガンを決める

-

具体的な行動指針を選ぶ

①基本情報を書き出す

まずは、宣言書に必要な基本情報を記載します。

-

宣言日

-

宣言者の氏名

警察署や地域の安全推進団体などに提出する場合は、上記に加えて「企業名・代表者名」と「運行管理者もしくは安全運転管理者の氏名」を記載するのが一般的です。

社内用として作成する場合においても、責任者の名前を明記することで組織としての取り組みに対する真剣さが伝わり、社員の意識向上が期待できます。

②スローガンを決める

自社の安全運転への姿勢を端的に表すスローガンを設定します。社員全員が共通の目標として意識できるよう、シンプルかつ具体的な表現を心がけましょう。

スローガンがあることで、安全運転に対する企業全体の方向性が明確になり、日々の行動にも一貫性が生まれます。あくまで一方通行の宣言ではなく、社員が「自分のこと」として捉えられるよう、納得感のあるメッセージになるように検討します。

③具体的な行動指針を選ぶ

実際の行動につなげるために、行動指針を設定します。これは「どのような運転行動を心がけるのか」を具体的な行動レベルで定める項目です。行動指針を明確にすることで、宣言書がより実効性を持ち、日常の運転にも落とし込みやすくなります。

ただし、あまりに多くの事項を盛り込みすぎると、かえって実践が難しくなります。そのため、自社の現状や課題に即した3~5項目に絞ることが効果的です。次の章では、安全運転に役立つ具体的な行動指針の例を紹介しますので、その中から最適なものを選び、宣言書に盛り込んでみてください。

盛り込むべき具体的な行動指針

安全運転宣言書を作成する際は、抽象的なスローガンだけで終わらせず、日々の運転行動に結びつく具体的な行動指針を盛り込むことが大切です。社員が自分の運転を振り返り、何を意識すべきかが明確になるように、実際の行動に置き換えやすい言葉で示す必要があります。

飲酒運転の根絶

飲酒運転は重大な交通事故を引き起こす要因であり、企業としては決して許容できない行為です。社員が業務中に飲酒運転を行えば、企業の信頼やブランドイメージに深刻な影響を与えるおそれがあります。防止に向けて、強い意志を持って取り組む姿勢が求められます。

<宣言文例>

-

飲酒運転は絶対にしません。

-

アルコールチェックを実施し、飲酒運転防止に努めます。

-

いかなる状況でも飲酒運転を行わず、常に正常な状態で運転します。

法定速度の遵守

スピードの出しすぎは、事故の発生率を高めるだけでなく、万が一の際には被害をさらに大きくします。法定速度を守ることは運転の基本であり、同時に周囲への思いやりでもあります。安全運転を徹底するうえで、スピード管理は欠かせない要素です。

<宣言文例>

-

法定速度を守り、安全なスピードで走行します。

-

交通ルールを正しく理解し、法定速度を遵守します。

-

急がず、焦らず、ゆとりを持って運転します。

「ながら運転」の禁止

運転中のスマートフォン操作やカーナビの注視など、いわゆる「ながら運転」は、わずかな油断が重大事故につながる危険な行為です。業務中の連絡や確認も、必ず安全な場所に停車してから行うよう徹底する必要があります。

<宣言文例>

-

運転中にスマートフォンを操作しません。

-

ながら運転やわき見運転をせず、安全に集中して運転します。

-

業務中の連絡や確認は、必ず安全な場所に停車してから行います。

十分な車間距離の確保

前方車両との距離が近すぎると、急ブレーキなどに対応できず追突事故が発生するおそれがあります。特に雨天や夜間など視界が悪いときは、より慎重な運転が必要です。常に余裕のある車間距離を意識して走行します。

<宣言文例>

-

十分な車間距離を取り、安全を優先して運転します。

-

周囲への思いやりを持ち、無理な接近や追走を行いません。

-

前方車両との車間を十分にあけ、急ブレーキや追突の危険を防ぎます。

ゆとりを持った運転計画

時間に追われた状態での運転は、焦りや無理な追い越しを誘発しやすくなります。事故を防ぐためにも、出発前にスケジュールに余裕を持たせ、落ち着いて行動できる環境を整えます。

<宣言文例>

-

余裕を持った運行計画を立てて、焦らず安全に運転します。

-

時間に余裕を持ち、安心して運転します。

-

心身の状態を整え、落ち着いた判断と運転を心がけます。

定期的な車両点検の実施

ブレーキやタイヤ、ライトなどの点検を怠ると、車両トラブルによる事故の原因となる可能性があります。日頃から点検や整備をきちんと行い、車両を良好な状態に保つことが重要です。

<宣言文例>

-

車両の点検を定期的に行い、常に安全な状態を保ちます。

-

整備や清掃も欠かさず、安心して運転できる環境を維持します。

-

出発前には車両点検を行い、安全な状態で運転を開始します。

そのまま使える!安全運転宣言の例文

安全運転宣言は、企業や個人が交通安全への意識を明文化し、日々の行動に反映させるための第一歩となります。そのまますぐに使える例文を、個人ドライバー向けと法人・事業者向けに分けて紹介します。

個人ドライバー向け

「私の安全運転宣言」

宣言日:令和7年1月1日

氏名:東海 太郎

宣言スローガン 「ゆとりある運転で、毎日を安全に」

行動指針

-

飲酒運転は絶対にしません。体調や睡眠にも注意を払います。

-

法定速度を遵守し、落ち着いた運転を心がけます。

-

運転中のスマートフォン操作や「ながら運転」は一切行いません。

-

常に前方車両との車間距離を意識し、余裕のある走行を心がけます。

-

出発前には車両点検を行い、安全な状態で運転を開始します。

法人・事業者向け

「株式会社〇〇 安全運転宣言書」

宣言日:令和7年1月1日

企業名:株式会社〇〇

代表者名:代表取締役 東海 理香子

株式会社〇〇は、安全運転の実践を企業の社会的責任と位置づけ、従業員全員が一丸となって交通安全に取り組んでまいります。

宣言スローガン 「〇〇は交通事故ゼロを目指します」

行動指針

-

全ての従業員が飲酒運転を行わないよう、定期的な指導と意識啓発を徹底します。

-

全車両において法定速度を厳守し、安全確認を最優先とした運転を推進します。

-

スマートフォンやナビ等の「ながら運転」を厳禁とし、運転中は運転に集中するよう周知徹底します。

-

各ドライバーにゆとりある運行計画を義務付け、焦りのない業務遂行を徹底します。

-

日常的な車両点検と点検記録の管理を通じて、整備不良による事故を未然に防ぎます。

宣言を社内外で活用する4つの方法

安全運転宣言は、作成して終わりにするのではなく、継続的に社内外へ発信することで効果を発揮します。実効性を高めるには、日常の業務や環境の中で従業員が繰り返し目にし、意識する機会をつくることが大切です。

事業所や社用車への掲示で意識付け

宣言内容を社内の目立つ場所に掲示することで、社員の意識に働きかけることができます。掲示板や出入り口、休憩スペース、さらに社用車のダッシュボードなど、日常的に目にする場所に貼ることで、安全運転への意識が自然に定着しやすくなります。

視覚的な訴求は行動の習慣化にもつながる、地道ながら効果的な取り組みです。

朝礼や点呼での唱和による習慣化

朝礼や運行前の点呼で宣言文を全員で唱和する時間を設けると、安全運転を毎日の行動として意識しやすくなります。たとえ短いスローガンでも、声に出して確認することには意味があります。

形式的にならないよう、その日の運転状況や具体的な事例と結びつけて会話することで、習慣として根づきやすくなります。

安全運転研修での教材

社内研修で安全運転をテーマに取り上げる際、自社の安全運転宣言を教材として活用するのも効果的です。宣言文に込められた背景や各行動指針の目的を説明することで、社員の理解と納得を得やすくなります。

また、新入社員や他部署からの異動者に対しても、自社の安全意識を共有するよい機会となります。

所轄の警察署への提出で取り組みをアピール

企業や団体が策定した安全運転宣言書を所轄の警察署へ提出する取り組みもあります。たとえば、しずてつジャストライン株式会社では、静岡中央署や静岡南署に宣言書を提出し、地域と連携した交通安全活動を進めています。

このような活動を通して、企業の安全意識や社会的責任への取り組みを外部に示すことができます。CSRや地域貢献の一環として、企業イメージの向上にもつながります。

注意!安全運転宣言の形骸化リスク

「安全運転宣言」を掲げることは、企業の安全意識を示す重要な第一歩です。しかし、知らず知らずのうちに意識が薄れ、社員の心に響かないお題目となってしまう「形骸化」のリスクも潜んでいます。

宣言倒れに陥る要因

安全運転宣言を掲げた直後は、社員の意識が高まり、事故を防ごうという機運が社内に広がります。しかし、時間が経つにつれて日々の業務が優先され、宣言の存在がおろそかになるケースも見られます。

定期的に振り返る機会を設けていなければ、当初の意義が薄れ、宣言が単なる形式的な掲示物に変わってしまいます。

従業員の意識付けだけでは防ぎきれない事故の実態

安全運転への意識を持つことは重要ですが、それだけで事故を防げるわけではありません。実際には、点呼やアルコールチェックが形だけの対応となり、勤務中の飲酒が発覚する事例もあります。このような油断が重大な事故につながることを考えると、宣言だけに頼るのは不十分です。

教育やモニタリングの仕組みを定期的に見直し、制度として継続的に改善していく姿勢が求められます。

実効性を高める、車両管理システムとは

安全運転宣言とともに導入することで、安全運転への実効性を高められるのが「車両管理システム」です。

そもそも、車両管理システムとは

車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

具体的には、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。

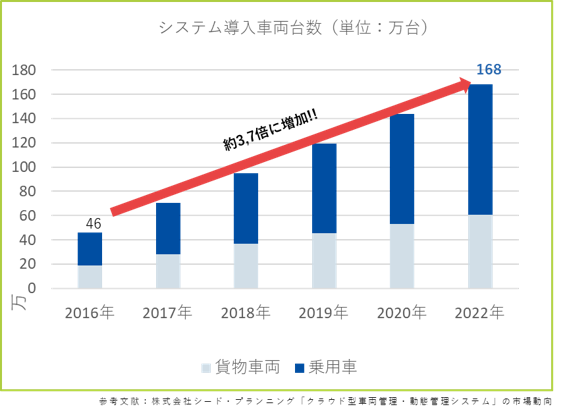

2017年の中型トラックに対するタコグラフ搭載義務化をきっかけに車両管理システムの需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、導入した車両台数は約3.7倍になりました。

安全運転に役立つ3つの機能

車両管理システムには、運転の安全性を直接向上させるさまざまな機能があります。ここでは、特に効果の高い3つの機能をご紹介します。

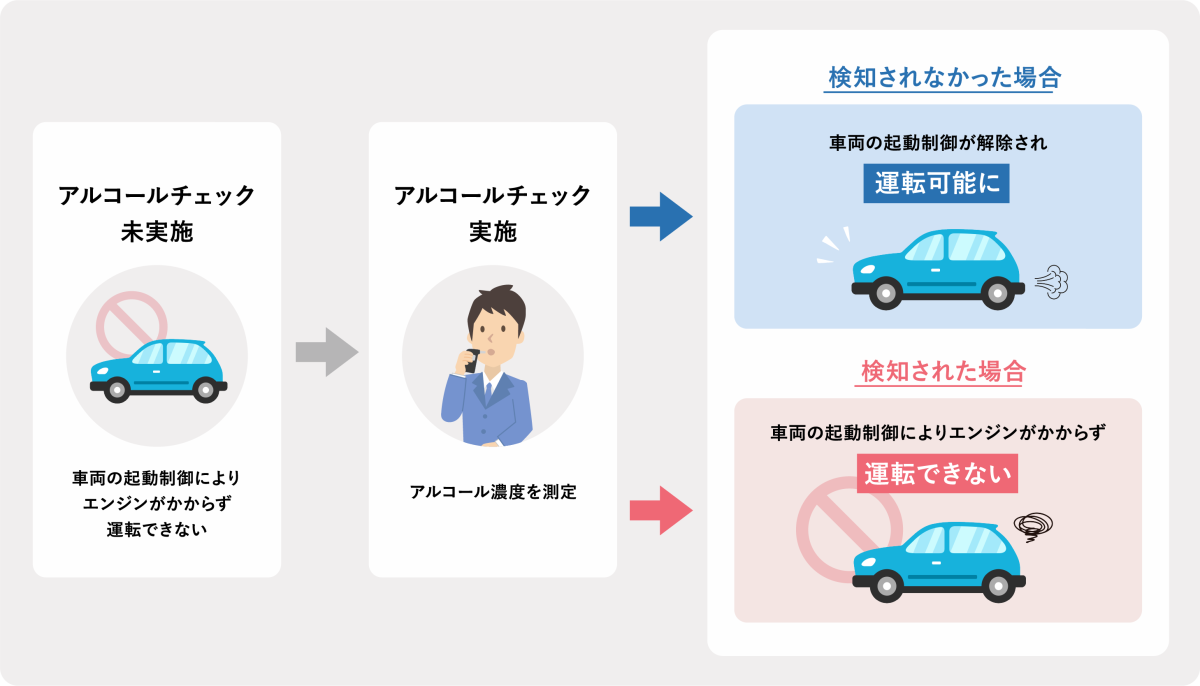

①アルコール・インターロック

アルコール・インターロックは、ドライバーの呼気に含まれるアルコール濃度を検知し、基準を超えている場合にはエンジンを始動させない仕組みです。「飲んだら乗らない」という意識は広がっていますが、人の意志だけに頼るのではなく、物理的な制御によって飲酒運転を確実に防げるのが大きな特徴です。

制度や管理の一環として取り入れることで、組織全体の安全性が高まります。

アルコール・インターロックについては以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

②危険運転アラート

急ブレーキや急加速、急ハンドルなどの操作があった際に、リアルタイムでドライバーに警告を発するのが「危険運転アラート」です。運転中にアラートを受けることで、その場で自身の運転に気づき、すぐに改善することができます。

注意喚起が即時に行われるため、安全意識が自然と習慣化しやすくなります。

③運転診断

運転診断機能は、ドライバーの運転傾向をスコアやレポートで可視化する仕組みです。スピードの出しすぎや急操作、車間距離の詰めすぎなど、さまざまな項目を数値で把握できるため、自分の運転のクセや改善点に気づくことができます。

また、管理者側も個々の運転傾向を把握できるため、指導や研修の内容をより適切に調整することが可能です。

このように、車両管理システムには企業の安全運転を継続するために役立つ様々な機能が搭載されています。詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

まとめ

安全運転宣言を策定することは、企業が全体として安全運転への意識を高め、取り組みを推進している姿勢を社内外に示す大きな一歩です。「基本情報」「スローガン」「行動指針」の3ステップで作成し、社内での掲示や朝礼での唱和を通じて意識を浸透させましょう。

ただし、宣言が形骸化しないためには、従業員の意識だけに頼るのではなく、具体的な仕組み作りが不可欠です。車両管理システムのようなツールを導入し、危険運転の検知や運転診断を行うことで、宣言の実効性を飛躍的に高めることができます。

宣言という「意志」と、システムという「仕組み」を両輪で活用し、組織全体で継続的な安全文化を築いていくことが、事故防止につながります。

宣言を"形"で終わらせない!

飲んだら乗れない®システムBqey(ビーキー)

安全運転宣言の作成や浸透は重要ですが、法令遵守や企業リスクを防ぐには”実効性ある仕組み”が欠かせません。

Bqeyは、アルコールインターロック機能で「飲んだら車が動かない」を実現し、宣言を確実に守れる体制づくりを支援します。

【Bqeyでできること】

- 飲酒検知時にエンジンの始動を制限

- アルコールチェックの実施漏れを防止

- 故意のアルコールチェック回避を抑止

- ドライバーの安全意識向上に寄与

企業の安全運転体制をより強固にしたい方は、ぜひサービス紹介資料をご覧ください。