マグチグループは、1901年創業の総合物流企業で、事業内容は物流センター運営や生鮮加工、港湾・国際物流、輸送・車輌管理、ファシリティサービス、医療・介護、店舗オペレーション、配送設置・工事、花卉事業、農業、ECサイト運営、人材支援、起業家支援、人材派遣・紹介など、多岐にわたる点が特徴です。同社は「幸せを追求し 続ける企業」をグループパーパス(存在意義)として掲げ、事業を通じて社会や社員の幸福を追求しています。

同グループでは、他事業所や会社行事などへの移動のために、3台の社用車を利用していました。同社の方針により、社用車管理のDXを実現するためBqey(ビーキー)を導入しました。

今回は、企画総務部の岡田様と長谷川様、山本様にBqeyを導入する前に抱えていた課題や、導入後の効果などについてお話を伺いました。

- 社用車の予約は管理者にのみ権限が付与されていたが、社用車の稼働率が高く予約が重複する等調整業務も多く発生していたため、予約業務に多くの工数がかかっていた

- ドライバーは社用車利用の前後に企画総務部に赴かねばならず、管理者は鍵と運転日報を受け渡す必要があった

- 管理者は月に1度の集計作業(紙の運転日報の情報をExcelに転記し、利用実績からリース料、燃料費の費用を部署ごとに按分するなど)に月8人日の工数が発生していた

- 社内方針として社用車管理のDX推進を掲げていた

- 社用車の管理工数を削減したかった

- 商談時にユースケースを解説してくれたため、導入後の成果イメージがクリアになった

- 欲しい機能が網羅されており、かつコスト面も妥当だった

- 社用車の予約管理の受付や重複の調整といった管理者の手間が大幅に削減された

- 鍵がデジタルキーになり、受け渡しが不要になった

- 予約に関する管理者の工数がほぼなくなっただけでなく、ドライバーも管理者の勤務時間に縛られることなく予約ができるようになった

- 社内全体のコンプライアンス意識が向上した

- 管理者は、月8人日を要していた社用車利用の集計作業の工数を大幅に削減できた

社用車の予約・鍵の受け渡しなどには、すべて管理者が介在

Bqeyを導入する以前は、社用車の管理をどのように行っていましたか?

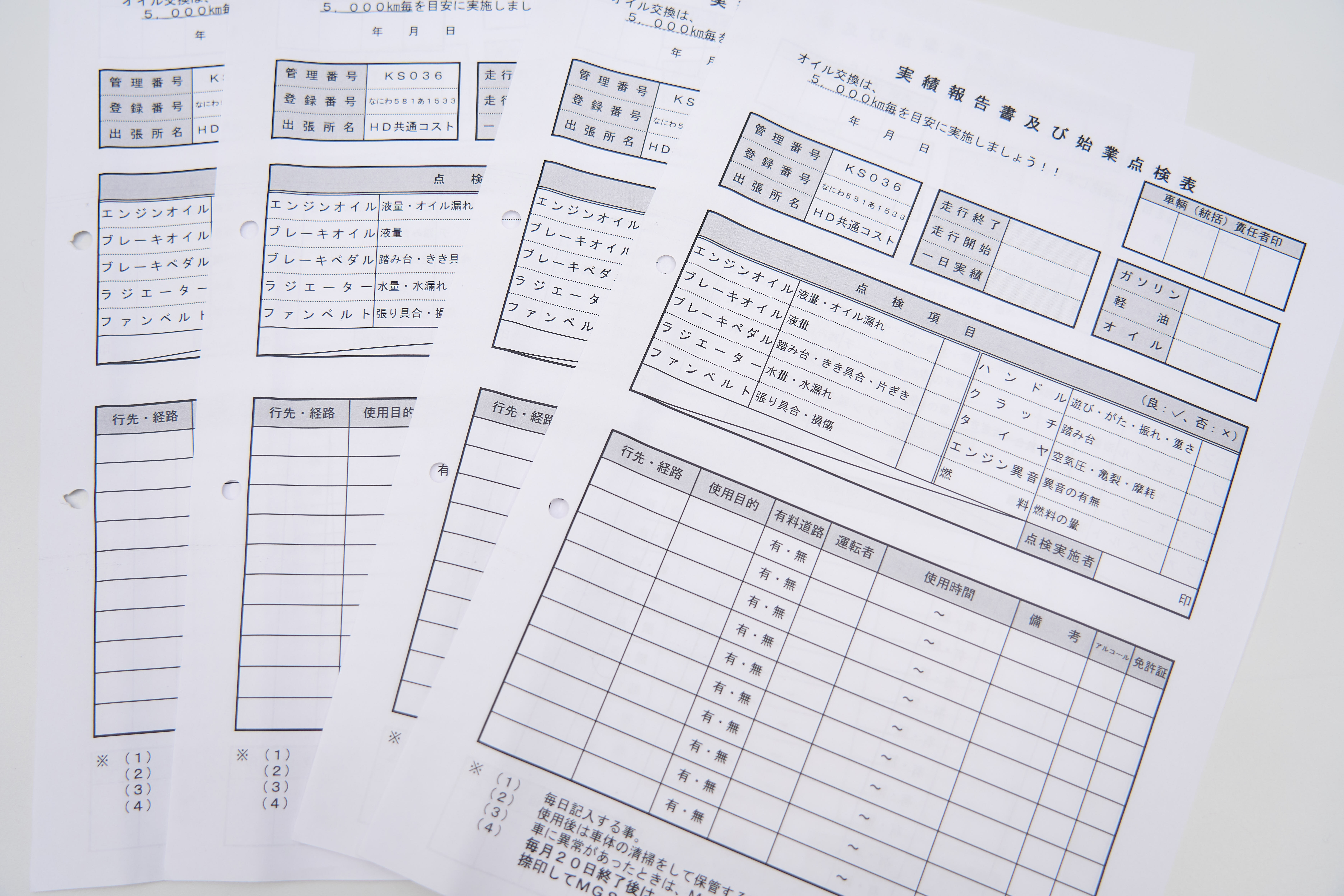

「社用車を利用したい場合、内線やメールで管理者に連絡し、管理者が予約を代行入力したのち、『予約が完了しました』と社員へ連絡する流れで運用していました。入力権限は管理者のみが保有したためです。予約した時間になると、社員が総務の部署に来るため、社用車の鍵と運転日報を渡し、運転免許証を確認します。基本的に、このような運用方法で社用車を管理していました。」

運転日報についてお伺いします。紙媒体で日報を作成されていたとのことですが、その後、Excelに転記し、部署ごとに経費を按分する作業をされていたと伺いました。その流れについて教えていただけますか?

「まず、紙の日報を月ごとに集め、それをExcelに入力していました。社用車は3台あり、それぞれ1台ごとにデータを集計し、利用部署ごとに利用者数、利用時間、走行距離をまとめました。そのデータを基に、月ごとに社用車予算の按分処理を行い、すべてExcelで計算式を組んで対応していました。」

アルコールチェックはどのように実施していましたか?

「アルコールチェックは、鍵の受け渡し時に実施していました。

具体的には、ドライバーが鍵を取りに来た際、管理者が目視でチェックを行い、その場で用紙に記入する形で管理していました。」

↑(左)Bqey導入前は鍵の受け渡しを対面で行っていた (右)Bqey導入前に使用していた紙の記録表

アナログな社用車管理にかかる工数削減が課題だった

Bqey導入前の社用車や鍵、アルコールチェックなど、社用車の管理においてどのような課題があったか教えてください。

「特に管理工数が多くかかっているのが一番の課題でした。以前は、社用車の利用にかかる集計作業に月8人日ほどを要しており、この作業を少しでも削減したいという思いがありました。また、鍵の受け渡し作業も可能な限り削減したいと考えていました。」

Bqey導入のきっかけを教えてください。

「最初のきっかけは、DX (デジタルトランスフォーメーション)への対応が必要だという社内の話から始まりました。当社でも『DXに取り組まなくてはならない』という方針が立ち、そこで『社用車管理のDXを実現する』という目標が掲げられました。

社内のIT部門にもツールなどの開発を依頼しましたが、課題をすべて解決するのは難しい状況でした。そんな中、たまたま『月刊総務』という雑誌を読んだ際に、Bqeyの紹介記事を目にしました。それを見て『アプリを活用すれば解決できるのでは?』と思い、資料をダウンロードして面談・商談に至りました。

その記事を通じて『社用車管理のDXツールがある』ことを初めて知り、人を介さずに予約ができる仕組みの存在に気づきました。

そこからは、東海理化さんへの資料請求や商談を通じて情報収集を進めることになりました。もともと社内開発を考えていましたが、外部のサービスにも目を向け、具体的にどう活用できるか検討する流れとなったわけです。」

もともと掲げられていた社内DXの目標についてですが、最終的にどのような状態になればゴールと考えていたのでしょうか?

「本来は目的ありきで手段を決めるべきですが、当社の場合はまず『全社的にDX化を推進しよう』という考えが先行しました。その結果、動き始めてから現実とあるべき姿のギャップが見えてきて、課題が明確になる流れでした。

具体的には、たまたま『月刊総務』でBqeyを知って『こういうことができるんだ』とあるべき姿を認識しました。その後、現実と比較して『こういった問題がある』と課題が顕在化してきたという経緯です。

例えば、紙ベースの運用に多くの時間がかかるというのは顕在化していた課題でした。一方で、潜在化していた課題としては、車の鍵や運転日報を取りに行くための移動、管理者がその場に常にいなければならないことなども『言われてみれば課題だ』と気づいた形です。」

商談時にユースケースを示してくれたことで導入後のイメージが明確になり、導入を決意

システム導入の選定基準はありましたか?

「実は、最初の商談時点では、システムに対する明確な選定基準はありませんでした。なんとなくのイメージはありましたが、管理に関わるメンバー全員に商談に参加してもらい、気になる点を直接質問して解決していく形で進めました。

商談はマニュアル通りの説明だけではなく、実際にどのように使えるのかを具体的に聞くことができ『こういう使い方ができるんだ』と明確なイメージを持つことができました。その中で『Bqeyならいけるかもしれない』という手応えを感じました。

導入の目的として、DXの推進の一環で管理工数を削減したいという目標がありました。また、競合他社の商品やサービスと比較検討もしましたが、Bqeyはコスト面での優位性があり、かつ当社が求めていた機能を実現できる点が大きな判断材料となりました。そのため、第一印象から非常に好感を持ち、導入を決めるきっかけになったと記憶しています。」

Bqeyを導入する際の決め手になったポイントについて教えてください。

基本的には、現場で業務を担当している管理者の目線で『今まで面倒だった工数が、このシステムを導入することで解消される見込みがある』と感じられるかどうかでした。また、費用対効果が優れている点も判断基準になりました。

具体的には、社用車の予約や予約重複時の調整作業といった煩雑な業務が、Bqeyの導入によってドライバー自身で完結する仕組みになり、管理者を介さずに運用できるという点が管理者とドライバー双方にとって非常に魅力的でした。さらに、意外と手頃なコストで導入できることがわかり『この価格なら社内承認を得やすいかもしれない』と直感的に思いました。これも導入の決め手の1つになりました。」

Bqey導入により潜在化していた課題を認識し、月8人日の工数削減に成功

Bqeyを導入したことで、管理者の課題はどのように解決されましたか?

「まず社用車の予約管理の受付や重複の調整といった手間が大幅に削減されました。

また、鍵の受け渡し、運転日報のやり取り、アルコールチェックといったすべてを管理者が対応していたため、ドライバーの利用時間に合わせて管理者側は人員を調整しなければなりませんでしたが、その必要がなくなりました。

例えば、早朝や遅い時間の利用などには、利用者に合わせて総務スタッフの出社時間の調整やドライバーが帰社するのを待機する必要がありました。

『帰りが遅くなるけどどうしたらよい?』『この時間に車を使いたいけど、総務に誰かいますか?』といった連絡が、しばしば発生していましたが、Bqeyを導入したことで総務の業務時間外における受付業務の待機時間も削減され、大きな効率化につながりました。

さらに、アルコールチェックがシステムにサポートされる形になり、法令を遵守しつつ、管理がよりスムーズになったと感じています。」

先ほど、お話しされていた月8人日の工数はどの程度削減されましたか?

「現在は、ほぼすべて削減されました。運転日報をデジタル化することで、経費按分までの集計作業が簡素化され、大きな工数削減につながりました。」

実際に社用車を運転されるドライバーの皆さんにとって、解決された課題や改善点はありましたか?

「次の予約者への鍵の受け渡しが不要になったので、その手間がなくなったのは改善点だと思います。また、これまで総務に行って鍵を受け取ったり返却したりする必要がありましたが、その手間がなくなりました。

さらに予約についても、以前は内線やメールで管理者に依頼していましたが、現在は自分で直接予約できるようになり、使いやすさが向上したと思います。『予約方法が変わったことにより手間が増えた』といったドライバーの声は現状特に聞いていません。」

Bqeyを社内に導入する際、何か課題はありましたか?例えば、社員の方に説明した際に反発や、問題が生じたことなどがあれば教えてください。

「反発というほどではありませんが、スマホ操作に慣れていない方々からは『今までの紙ベースの運用のほうがやりやすい』といった意見がありました。新しい仕組みに移行する際は、特に慣れ親しんだ運用から変わることへの抵抗感は少なからずあるものです。『紙のほうが楽だ』という声もあり、新しいシステムを受け入れるまでにおおよそ1ヶ月ほどかかった印象ですが、その後スムーズに利用できるようになったと思います。

スマホに慣れている社員や、頻繁に社用車を利用する社員は『これを使わないと車に乗れない』という状況だったこともあり、比較的スムーズに受け入れていました。一方で、たまにしか社用車を使わない社員は、変更点への不満が多少あったかと思います。

そのような課題は、Bqeyを使いこなしている社員がサポートする形で解消していきました。実際に触れてもらいながら『こうやって使うんだ』という形で教え合うことで、導入がスムーズに進んだと思います。新しいシステムの導入時には、サポート体制が重要だと感じています。」

Bqeyで社用車の利用状況を可視化し台数削減につなげたい

最後に、今後Bqeyをどのように活用していきたいか、展望などがあれば教えてください。

「社用車の稼働状況や空き状況をさらに活用できれば、実際の必要台数を見直せるのではと考えています。現在、10台以上の社用車がありますが、稼働率の低い車輌もあるため、最適化を進めたいと思っています。」

取材の最後に、同社が掲げていた「社内のDX推進という目標にBqeyは寄与できましたか?」と質問したところ「もちろんです。合格か不合格でいえば、間違いなく合格です」と岡田様は締めくくりました。今後も、さらなる社内DXの推進にBqeyをご活用いただければと思います。

| 社名 | マグチグループ株式会社 |

|---|---|

| 事業内容 | 港湾運送事業、物流事業、倉庫業、一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業、産業廃棄物収集運搬業、自動車整備業、労働者派遣事業、有料職業紹介事業、保育事業、広告代理店事業、家庭用電気器具の設置工事、農産物の生産・加工・販売、生鮮食品(水産物・畜産物・農産物など)の加工業、生花の卸売業、園芸資材の輸入販売業、経営管理の指導に関する業務、企業主導型保育事業、その他関連業務 |

| URL | https://www.maguchi.co.jp/ |