【12月最新】アルコールチェック義務化とは|運用方法まで徹底解説!

2022年に道路交通法が改正され、一定台数以上の白ナンバーの社用車を所有している企業に対して、アルコールチェックが義務化されました。また、2023年12月からはアルコールチェックの際にアルコールチェッカーを使用することも義務付けられました。

しかしながら、

・自社がアルコールチェック義務化の対象かわからない

・現在のアルコールチェックの方法で法律を遵守できているか不安

・アルコールチェックの運用方法に悩んでいる

など、対応を始めたばかりで疑問や悩みを抱えている方も多いかと思います。

そこで本記事では、アルコールチェック義務化の「内容とスケジュール」や「罰則」、アルコールチェックの「実施方法とタイミング」「具体的な運用方法」等について解説します。

5分でわかる

「アルコールチェック義務化」完全ガイド

2023年12月1日から検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。「アルコールチェック義務化」について総復習したい方のために、わかりやすく解説した資料を用意しました。

今はまだ義務化の対象ではないという方も、自社での飲酒運転防止の仕組み作りのためにお役立ていただけます。

【資料で分かること】

- 義務化の経緯やスケジュール

- 義務化の対象となる企業

- 対応を怠った場合の罰則

- 会社として対応すべき事項

アルコールチェック義務化について正しく理解するために、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

【速報】アルコールチェック義務化開始!警察庁発表をわかりやすく解説!

アルコールチェック義務化とは

アルコールチェック義務化とは、今まで義務化されていなかった「白ナンバー」の社用車や営業車を一定台数以上使用している企業に対して、運転前後におけるアルコールチェックの実施を義務化するということであり、道路交通法で定められています。

2022年4月に道路交通法が改正されたことにより、「白ナンバー」の車もアルコールチェック義務化の対象となりました。

なお、「緑ナンバー」の車に対しては、国土交通省によって2011年からすでにアルコールチェックが義務化されていました。「緑ナンバー」の車と、今回義務化された「白ナンバー」の車の違いは以下のとおりです。

- 緑ナンバー:「有償」で人や荷物を目的地に運ぶトラック・バス・タクシーなどの事業用自動車のこと

- 白ナンバー:「無償」で自社の人や荷物を運ぶ事業用自動車以外の車両のこと

なぜ義務化されたのか

事故の概要

令和3年6月28日、千葉県八街市で、飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に突っ込み児童5人が死傷しました。事故後、運転者の呼気から基準値を上回るアルコールが検出されましたが、運転者が乗っていたのは飲酒検査が義務付けられていない白ナンバーのトラックでした。

この事故を受け、道路交通法施行規則が改正され、白ナンバー車両に対しても飲酒運転防止対策を強化することを目的として、安全運転管理者の確実な選任・運転前後のアルコールチェックの実施・アルコールチェック記録の保管が義務化されました。

今までも飲酒運転による事故が起きる度に道路交通法が改正されてきましたが、なかなか飲酒運転がなくならないため、この事故をきっかけにさらに法制化や厳罰化が進められました。

義務化の内容とスケジュール

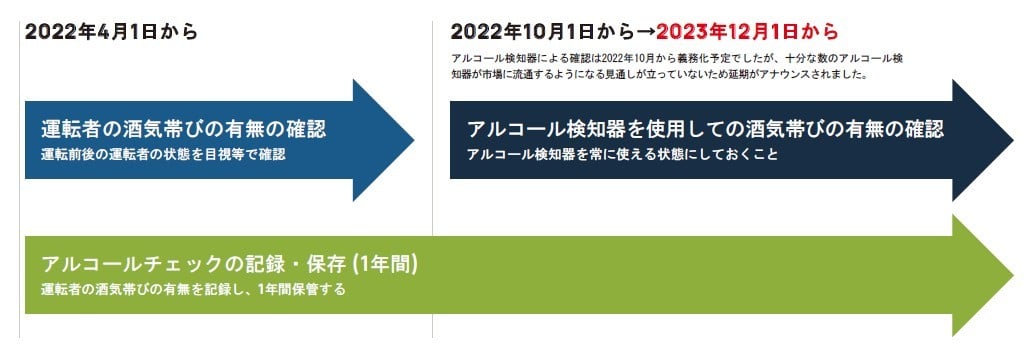

アルコールチェック義務化は、もともと2022年4月と2022年10月の二段階に分けて実施される予定でした。2022年10月の内容については義務化が延期されていましたが、2023年12月1日から義務化が開始されました。

2022年4月1日から義務化された内容 (第一段階)

飲酒運転による交通事故を今まで以上に厳格に防止するために、まずは運転前と運転後の計2回、ドライバーに対してアルコールチェックを実施し、その記録を管理することが義務化されました。

ただし、第一段階では、アルコールチェックの際にアルコールチェッカー(アルコール検知器)を用いることまでは義務化されず、「目視等」で実施すればよいとされていました。

2022年4月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無の確認をすること

- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

2023年12月1日から義務化された内容 (第二段階)

第二段階では、さらに厳格なアルコールチェックの実施が必要となりました。第一段階では「目視等」での実施に留められていましたが、第二段階では「アルコールチェッカー」を用いたアルコールチェックが義務付けられました。

また、アルコールチェッカーは定期的に点検を行い、いつでも正確に計測できる状態にしておくことも義務化の内容に含まれています。

アルコールチェッカーの使用について、当初は2022年10月1日から義務化される予定でしたが、アルコールチェッカーの供給不足等を踏まえて延期となっていました。

(参照:警察庁の発表文書)

その後、安全運転管理者へのアンケートやアルコールチェッカー製造業界からの意見等により、アルコールチェッカーの供給状況は改善傾向にあると認められ、飲酒運転防止を図るためには早期にアルコールチェッカーを導入することが望ましいとの見方から、2023年12月1日から義務化開始となりました。

2023年12月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを用いておこなうこと

- アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

(道路交通法施行規則第9条の10)

なお、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、「呼気中のアルコールを検知し、その有無 又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」を指しており、これを満たしたアルコールチェッカーであれば問題なく使用できます。

二段階にわたるアルコールチェック義務化の内容を図でまとめると以下のとおりです。

義務化の対象となる企業

2022年の道路交通法改正では、アルコールチェック義務化の対象がかなり拡大されました。

例えば、幼稚園バスやスクールバス、ホテルの送迎車などの大人数が乗れるような車を1台でも所有している場合や、メーカーの営業部門や建築業など車を運転する機会があり社用車を複数台所有している場合などは、今回の義務化の対象となっている可能性が高いです。

今回の義務化は業種を問わないため、業務で使用する車を所有している場合は義務化の対象となる企業も多いので、注意が必要です。

- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上所有している

- その他の自動車を5台以上所有している

※ 大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算

(道路交通法施行規則第9条の8)

対象企業が対応すべき3つのこと

安全運転管理者の業務の見直し

アルコールチェックは、原則として安全運転管理者が実施しなくてはなりません。安全運転管理者をすでに選任している場合は、新たな業務としてアルコールチェックが追加されたので、業務フローを再確認するとともに、アルコールチェック実施を徹底する仕組みを作る必要があります。

アルコールチェック義務化の対象となる企業は、安全運転管理者の選任が必須になるので、まだ安全運転管理者を選任していない場合は、選任や届出等を早急に進めなくてはなりません。

アルコールチェッカーの購入とメンテナンス

”アルコール検知器※については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとする”

※アルコール検知器とは、アルコールチェッカーのことです。

(引用:警察庁 通達 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者 業務の拡充について」P.12)

言い換えると、アルコールチェッカーを選ぶ時のポイントは以下のとおりです。

- 音、色、数値等で酒気帯びの有無が確認できる

- 正しく計測ができれば、メーカーや形は問わない

現在は各メーカーからいろんな種類のアルコールチェッカーが販売されており、価格や計測の精度、形状なども様々です。社内でのアルコールチェックの運用方法を想定した上で、自社にとって使いやすいアルコールチェッカーを選ぶことが大切です。

アルコールチェッカーの選び方や、常時有効に保つためのメンテナンス方法については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事:アルコールチェッカーの正しい使い方|義務化に対応した運用方法も紹介

人気のメーカーとしては「タニタ」や「アイリスオーヤマ」などがあります。海外製の安価なアルコールチェッカーもありますが、飲酒運転を徹底的に防止するためには国産などの安心できる製品を選ぶことをおすすめします。

アルコールチェッカーは以下のサイトから購入することができます。

Amazon.co.jp : アルコールチェッカー

アルコールチェック記録の保管

- 確認者名

- 運転者名

- 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

- 確認の日時

- 確認の方法

・アルコール検知器の使用を記載(2023年12月より使用が義務化)

・対面でない場合はビデオ電話などの具体的な確認方法を記載 - 酒気帯びの有無

- 指示事項

- その他必要な事項

なお、現状ではアルコールチェック記録の保管方法にルールはないので、紙とデータのどちらでも問題ありません。

アルコールチェック記録簿をこれから用意する場合は、「一般社団法人島根県安全運転管理者協会」が提供する以下のテンプレートを活用してもよいでしょう。

- PDFデータ(チェック式)

- PDFデータ(記入式)

- Excelデータ(チェック式)

- Excelデータ(記入式)

なお、一般社団法人島根県安全運転管理者協会のサイトではExcelデータをダウンロードすることも可能です。

参照:一般社団法人島根県安全運転管理者協会

今回の義務化で増えた!安全運転管理者の業務とは

先程もお伝えしたとおり、アルコールチェックは原則として安全運転管理者が実施しなくてはなりません。おさらいとして、安全運転管理者についてご説明します。なお、安全運転管理者について詳しく知りたい方は、無料でダウンロードできる以下の資料もご活用ください。

資料の無料ダウンロードはこちら:安全運転管理者まるわかりガイド

そもそも、安全運転管理者とは

安全運転管理者とは、企業における安全運転を確保する責任者である事業主に代わって、アルコールチェックや安全運転指導などの安全運転の確保に必要な業務を行う人を指します。安全運転管理者制度は道路交通法第74条の3の規定に基づいており、自家用自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに選任する必要があります。

選任義務

安全運転管理者の選任については、道路交通法施行規則第9条の8で定められており、対象となる企業はアルコールチェック義務化の対象と全く同じです。具体的には以下のいずれかに当てはまる企業です。

- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上所有している

- その他の自動車を5台以上所有している

※ 大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算

(道路交通法施行規則第9条の8)

また、自動車を20台以上所有している場合には、安全運転管理者とは別に副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。

副安全運転管理者は20台ごとに1人の追加選任が必要となるため、台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人選任しなければなりません。また、所有台数が40台以上の場合は、20台につき1人の副安全運転管理者の選任が必要となります。

資格要件

安全運転管理者や副安全運転管理者には資格要件が定められているので、以下の要件を満たす必要があります。

安全運転管理者

年齢:20歳(副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳)以上

経験:自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者 等

副安全運転管理者

年齢:20歳(副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳)以上

経験:自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者 等

なお、上記の資格要件を満たしていても、次に該当する方は安全運転管理者等にはなれません。

過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けた者

以下のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者

- ひき逃げ

- 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転

- 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗

- 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類を提供する行為

- 酒酔い・酒気帯び運転車両への同乗

- 次の交通違反の下命・容認

酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反 - 自動車使用制限命令違反

- 妨害運転に係る罪

(参照:警察庁「安全運転管理者制度の概要」)

なお、安全運転管理者に必要な資格については、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせてご確認ください。

参考記事:安全運転管理者に必要な資格を解説|届出方法や業務内容も合わせて紹介

届出義務

安全運転管理者を選任した時は、選任した日から15日以内に自動車使用の本拠地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に速やかに届け出なければなりません。選任の届出については、道路交通法第74条の3第5項で定められています。

届出の提出先は都道府県によって異なります。各都道府県の提出先は以下のリンクからご確認いただけます。

【都道府県別】安全運転管理者届出先リスト

安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者の業務は多岐に渡ります。また、今回のアルコールチェック義務化により、新たに「アルコールチェックの実施」や「アルコールチェック記録の保存」の業務も追加されました。具体的な業務内容は、以下のとおりです。

≪従来≫

- 運転者の適性等の把握

- 運行計画の作成

- 交替運転者の配置

- 異常気象時等の措置

- 点呼と日常点検

- 運転日誌の備付け

- 交通安全教育

≪義務化で増えた内容≫

- 運転者の酒気帯びの有無の確認

- アルコールチェックの記録・保存(1年間)

今回の義務化で増えた「運転者の酒気帯びの有無の確認」と「アルコールチェックの記録・保存」にかかる時間は、社用車を利用する頻度や従業員の人数によって大きく変わります。

あくまで概算にはなりますが、1人のドライバーへの対応時間で考えてみると、運転前のアルコールチェックで5分、運転後のアルコールチェックで5分、記録のチェックで5分で計15分くらいかかります。

この場合、

- ドライバーが20人の場合:1日あたり100分程度

- ドライバーが50人の場合:12時間半程度

の時間が必要になります。安全運転管理者の人数が少ない場合は、一人当たりの負担はかなり大きくなります。

また、記録に記入漏れがあった場合はドライバーに再提出を依頼したり、月末には全員分をまとめて1年間保管し、保管期限が過ぎたものを破棄したりなど、記録の管理業務にさらに時間がかかります。

このように、今回のアルコールチェック義務化は、安全運転管理者の業務内容に大きな影響を与えています。

なお、今回のアルコール義務化で安全運転管理者の業務がどのように変化したかは、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご確認ください。

参考記事:アルコールチェック義務化で安全運転管理者の業務はどうなる?

また、安全運転管理者についてさらに詳しく知りたい方は、こちらも記事もおすすめです。合わせてご活用ください。

参考記事:【2023】5分でわかる安全運転管理者とは|選任義務や業務内容を徹底解説

アルコールチェックを実施するタイミングや方法

運転前・運転後の2回実施する

アルコールチェックは、安全運転管理者が運転前・運転後の計2回行う必要があります。

なお、アルコールチェックを実施するタイミングとしては、運転の直前・直後である必要はなく、運転を含む業務の開始前や終了後、出勤時や退勤時でも問題ありません。

対面で実施する

アルコールチェックは原則として対面で行わなくてはなりません。

アルコールチェッカーを用いて確認した場合であっても、原則として目視での確認を省略することはできません。

直行直帰など対面で実施できない場合

アルコールチェックは原則対面で実施することとされていますが、実際は直行直帰や出張等で対面での実施が難しい状況もあるかと思います。そのような場合は、「対面に準ずる適宜の方法」で実施すればよいとされています。

警察庁は対面に準ずる適宜の方法として、以下を具体例として挙げています。

- 運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、

- カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法

- 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法

(引用:警察庁 通達 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者 業務の拡充について」P.2)

なお、直行直帰時のアルコールチェックの実施方法については、以下のコラムで詳しく解説しています。直行直帰であってもアルコールチェックは必ず行わなくてはならないので、合わせてご確認ください。

参考記事:直行直帰時のアルコールチェックはどうする?|実施方法を徹底解説

安全運転管理者が対応できない場合

アルコールチェックは原則として安全運転管理者が実施します。しかし、安全運転管理者の不在時や確認が困難な場合においては、「副安全運転管理者」やあらかじめ指定した「安全運転管理者の業務を補助する人」が代わりに実施しても問題ありません。

ただし、アルコールチェック時に酒気帯びが確認された場合等には、必ず安全運転管理者に速やかに報告し、必要な対応等について指示を受けるか、安全運転管理者自らが運転者に対して運行中止の指示等を行う必要があります。また、代理でアルコールチェックを実施した場合であっても、その責任は安全運転管理者が負うことになります。

(参照:兵庫県警察公式サイト 「安全運転管理者の業務 アルコール検知義務化 Q&A」)

0.15 mg/L以上で酒気帯び運転の罰則対象に

ここで、酒気帯び運転の罰則対象となる数値について解説します。

酒気帯び運転の罰則対象となる基準値は?

酒気帯び運転の罰則対象となる数値について、道路交通法施行令では以下のように定められています。

(アルコールの程度)

”第四十四条の三 法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。”

(引用:道路交通法施行令)

分かりやすく言い換えると、道路交通法の第百十七条の二の二第一項第三号において、酒気帯び運転等が禁止されており、罰則対象となる具体的な数値については政令で定められています。その政令で定められた数値が、血液の場合0.3 mg/mLまたは呼気の場合0.15 mg/Lということです。

つまり、アルコールチェックでこれらの数値を上回ったにも関わらず運転をしてしまった場合は、酒気帯び運転の罰則を科されることになります。

酒気帯び運転の罰則対象にはならないが、0より大きい値が検出された場合

0.15 mg/Lよりも小さいが0ではなかった場合、どうすればよいのでしょうか。

直前に飲食・喫煙したり、アルコールを含む洗口液を使用した場合は、アルコールチェッカーが誤検知を起こす場合があります。心当たりがある場合は、まずうがいを行い、少し時間をおいてから再測定してみましょう。

それでも0にならない場合は、たとえ酒気帯び運転の罰則対象となる数値未満であったとしても運転することは控えましょう。0にならないということは、体内にアルコールが残っているということであり、交通事故を引き起こすリスクとなります。交通事故は人の命に関わるため、アルコールが完全に抜けるまで待ちましょう。

その際、アルコールチェッカーの数値と合わせて、どのような対応をとったかについても必ず記録を残すようにしてください。

アルコールチェッカーの数値の見方や、飲酒運転による罰則については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

アルコールチェックを怠った場合の罰則

道路交通法において、アルコールチェックを怠り飲酒運転をしてしまった場合には以下のような厳しい罰則が科されます。そのため、アルコールチェックは厳格に行わなくてはなりません。

安全運転管理者の業務違反に該当する

飲酒運転や酒気帯び運転にも該当する場合

アルコールチェックを怠ると、従業員の飲酒運転を見逃してしまう可能性があります。従業員が飲酒運転をしてしまった場合には、厳しい罰則が設けられています。

飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二種類があります。どちらに該当するかで罰則の内容が異なるので、まずはそれぞれの違いをお伝えします。

「酒酔い運転」とは、名前のとおりお酒を飲んで酔っぱらっている状態で運転することを意味します。警察による飲酒運転チェックは基本的にアルコールチェッカーを用いて行われますが、酒酔い運転の場合は、呼気中のアルコール濃度に関係なく運転者の状態で判断されます。つまり、アルコールチェッカーの測定数値に関わらず、「まっすぐ歩くことができない」「受け答えがまともにできない」など、酔っていると判断される状態の場合は「酒酔い運転」として罰則を受ける可能性があります。

一方で「酒気帯び運転」とは、アルコールチェッカーを用いて呼気中のアルコール濃度を測定した際に、ドライバーの体内にどの程度のアルコールが残っているかで判断されます。つまり、アルコールチェッカーで基準値以を超える測定数値が出た時点で、「酒気帯び運転」と判断されるのです。

「酒酔い運転」や「酒気帯び運転」が発覚した場合、ドライバーには以下の罰則が科されます。

≪ドライバー≫

- 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

また、罰則の対象になるのはドライバー本人だけではありません。酒類を提供した人や一緒に車に乗っていた人も、罰則の対象になります。具体的には、以下のような罰則が科されます。

≪酒類の提供者・車両の同乗者≫

- 酒酔い運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

- 酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

会社の代表者や責任者も罰則の対象になる

従業員が酒酔い運転や酒気帯び運転を行った場合や、それらによって事故を起こした場合は、道路交通法違反となり、先程もお伝えしたとおりの罰則が設けられています。この場合、従業員本人が罰せられるのはもちろん、車両提供者である会社の代表者や責任者も従業員と同等の罰則を科されます。

具体的には、以下のような罰則が科されます。

≪車両提供者(会社の代表者や責任者)≫

- 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

参考記事:アルコールチェック義務化の罰則とは|義務化の内容や運用方法も解説

一般的なアルコールチェックの運用方法

ここからは、一般的にアルコールチェックがどのように行われているのかを具体的にご紹介します。アルコールチェックの記録方法としては、大きく分けて「紙」と「データ」の二種類があります。

紙での運用例

- 安全運転管理者立ち合いのもと、検知器を用いて運転前のアルコールチェックを行い、結果を記録用紙に記載する

- 運転後も同様にアルコールチェックを行い、結果を記録用紙に記載する

- 記録用紙を安全運転管理者が回収する

- 安全運転管理者が回収した記録用紙の内容に記入漏れ等の不備がないか、全員分提出されているかなどを確認し、不備があった場合はドライバーに再提出を依頼する

- 内容確認済みの記録用紙を月ごとに束ねて1年間保管する

データでの運用例

- 安全運転管理者立ち合いのもと、運転前のアルコールチェックを行い、結果をデータ入力する

- 運転後も同様にアルコールチェックを行い、結果をデータ入力する

- 安全運転管理者が記録データの内容に記入漏れ等の不備がないか、全員分入力されているかなどを確認し、不備があった場合はドライバーにデータ修正を依頼する

- 内容確認済みのデータを1年間保管する

紙との大きな違いは、提出された記録データに記入漏れ等の不備があった場合でも、ドライバーと対面でやり取りする必要がないという点です。ただし運用を始める時には、フォルダの場所を共有し、運用ルールを明確に定めなくてはいけません。

紙で運用する場合、データで運用する場合それぞれのメリット・デメリットについては以下の記事で紹介しています。無料でダウンロードできるフォーマットも掲載していますので、ぜひご覧ください。

アルコールチェックの運用は業務負担が大きい

アルコールチェック義務化によって、安全運転管理者もドライバーも業務が増えました。両者にとってどんな負担がかかってしまうのか、具体的に解説します。

安全運転管理者にとっての負担

安全運転管理者は、原則として運転前後のアルコールチェックに立ち合わなくてはいけないため、ドライバーの人数が多い場合や社用車の利用頻度が高い場合は特に負荷がかかります。

また、アルコールチェック記録を1年間保管することが義務付けられたため、ドライバー全員から漏れなく記録を回収し、記録内容に不備等がないかを確認し、適宜修正を依頼した上で日ごとに並べて保管しなくてはなりません。

紙の場合は特に、回収にも手間がかかり、内容確認にも結構な時間が必要になります。記録内容の不備を見逃してしまうリスクもあります。また、紙の量も膨大になるので広めの保管スペースが必要になり、綺麗に保管するのも大変です。

ドライバーにとっての負担

ドライバーは運転前後にアルコールチェックを受けなくてはいけないため、外出時間に余裕を持って行動する必要があります。また、紙で記録する場合は記入する時間や提出する手間が発生します。本来の業務に集中したいのに、アルコールチェックに時間を取られるといった意見もあります。

業務負担軽減のために「車両管理システム」が注目されている

そもそも、車両管理システムとは

車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

具体的には、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。

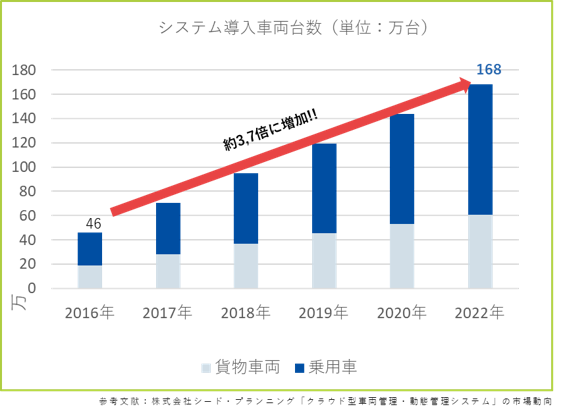

2017年の中型トラックに対するデジタコの搭載義務化やをきっかけに車両管理システムの需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。

飲酒運転防止に対する企業の意識も高まるとともに、車両管理システムが注目されるようになりました。また、働き方改革により、労働時間の見直しが図られる中で、社用車管理業務の負担を軽減させるために、車両管理システムを導入する企業も増えました。

なお、車両管理システムについては以下の記事で詳しく解説しています。サービスごとの特徴もまとめているので、ぜひご覧ください。

参考記事:【2023】車両管理システム比較14選|選び方や機能を徹底解説

車両管理システムを導入するメリット

管理者にとってのメリット

車両管理システムの機能は多岐に渡るため、抱えている課題によってどの機能が必要か検討する必要があります。選んだ機能によって得られるメリットは異なりますが、車両管理システムを導入すると、管理者にとって様々なメリットがあります。具体的には以下のようなメリットが挙げられます。

- 予約状況や利用状況を見える化して最適な車両台数を把握することができる

- ペーパーレス化によるコスト削減を実現できる

- デジタルキーを利用することで対面での鍵の受け渡しをなくすことができる

- 記録類の未記入・未提出に対するアラート機能があり、抜け漏れチェックの手間を削減できる

- 現在地の取得や写真の添付機能を活用して、アルコールチェックを厳格に行うことができる

- 車両の現在地をリアルタイムで把握し、効率よく車両を運用できる

- 最適な走行ルートを提案し、燃料費を削減できる

ドライバーにとってのメリット

車両管理システムのメリットは管理者側にあるように思われがちですが、ドライバーにとってもメリットがあります。ドライバーにとってのメリットは、以下のようなものが挙げられます。

- 外出先からでも手軽に空車状況を確認し、車両予約ができる

- デジタルキーを利用することで鍵の受け渡しが不要になり、無駄な移動時間をなくすことができる

- 日々の日報類やアルコールチェック記録作成にかかる時間を短縮することができる

- 記録に不備があった場合や提出漏れがあった場合に、システム上で簡単に修正・再提出することができる

- 社用車に関する業務を効率化することで、メインの業務に集中することができる

また、アルコールチェックの未実施や未記入があるとドライバー本人や管理者に通知され、抜け漏れを防ぐ機能がついているシステムも多く、アルコールチェック義務化への対応を徹底するのに役立つでしょう。

また、車両管理システムの中には、アルコールチェック未実施の場合や基準値を超えるアルコール量が検出された場合に、車を解錠できなくしたりエンジンを始動できなくしたりすることで、物理的に飲酒運転を防止できるものもあります。

紙やExcelで運用し始めたものの、実施忘れや記載内容の不備があり悩んでいる・・・という方は、こうしたシステムの機能に頼ってみてもよいかもしれません。

システムを用いたアルコールチェックの運用例

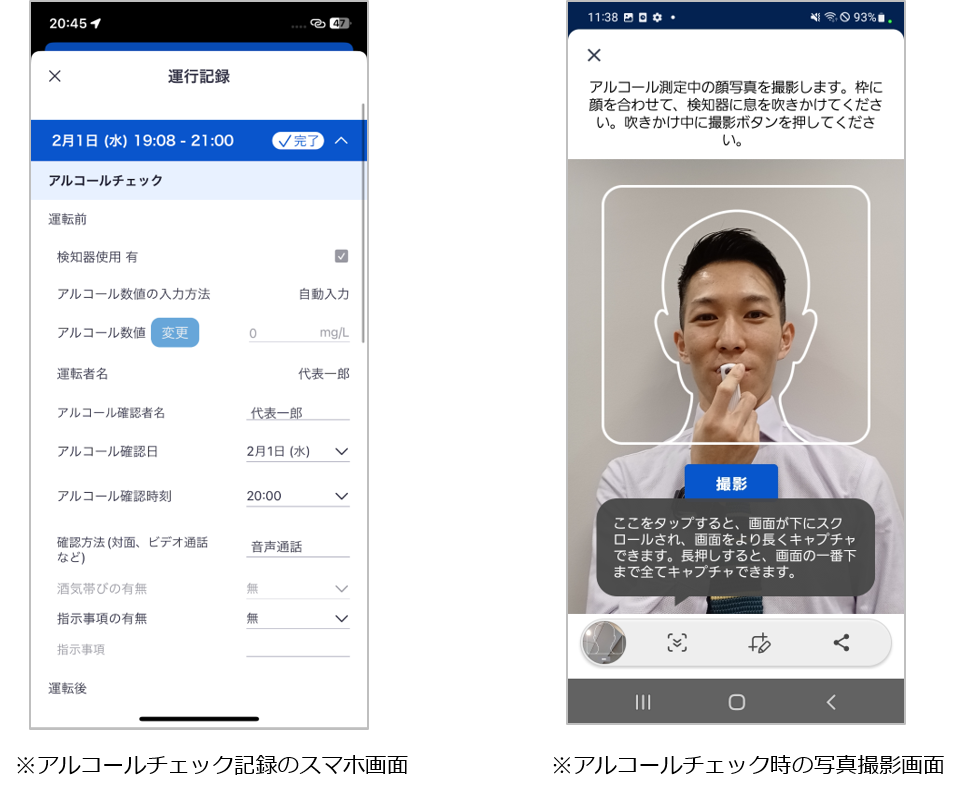

車両管理システムを用いてアルコールチェックを実施する場合の流れを、弊社の提供する車両管理システム「Bqey(ビーキー)」を具体例として用いて説明します。

1.安全運転管理者立ち合いのもと、運転前のアルコールチェックを行います。一部の情報は自動入力されるため、必要な情報をドライバーがBqeyのアプリに入力する

2.運転後も同様にアルコールチェックを行い、そのままアプリから提出します。

3.提出された記録はすぐにシステムに反映され、安全運転管理者はデータで記録を確認することができます。自動で3年間システムに保管されます。

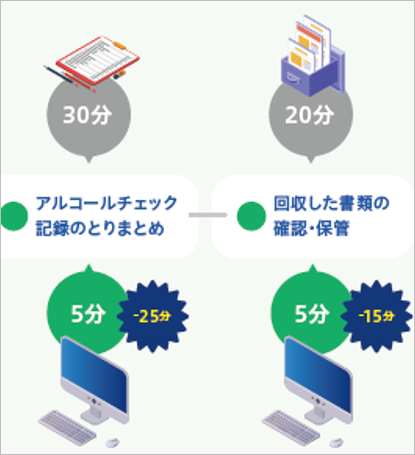

未提出や未記入があった場合には、ドライバーに自動で通知が届くので、管理者のチェックの手間を大幅に省きます。概算にはなりますが、社用車を5~6台と仮定した場合は、アルコールチェック記録のとりまとめにかかる時間が30分から5分程度に、改修した書類の確認・保管にかかる時間が20分から5分程度に削減が見込まれます。

このように、車両管理システムを活用するとアルコールチェックに関して、安全運転管理者・ドライバーの双方にとっての業務負担を軽減することができます。

また、アルコールチェックだけでなく、システム上で車両の予約管理をしたり、運転日報や日常点検等の書類をデータで一元管理したりすることができるなど、車両管理システムには様々な機能があります。

様々な機能があるからこそ価格も様々で、機能が充実していればしているほど費用が高くなってしまいます。まずは自社の抱えている課題を見える化し、課題を解決することができる機能を絞り込み、適切なシステムを選ぶことで、車両管理システムはより大きなメリットをもたらします。

まずは各社が提供する車両管理システムについて幅広く情報収集することをお勧めします。その上で、費用対効果が得られるかをしっかりと吟味し、車両管理システムを選択するようにしましょう。

また、車両管理システムの選び方を知りたい方は、以下の資料をご活用ください。自社の抱える課題を整理するチェックシートもご用意しています。

資料ダウンロード:車両管理システムの選び方

まとめ

今回はアルコールチェック義務化について解説しました。義務化の内容を抜粋すると以下のとおりです。

対象

・「乗車定員が11人以上の自動車を1台以上所有している」または「その他の自動車を5台以上所有している」のいずれかに当てはまる企業

内容

・2022年4月から「目視等によるアルコールチェックの実施」と「アルコールチェックの記録・保存(1年間)」が義務化された

・2023年12月から「アルコールチェッカーを用いたアルコールチェックの実施」と「アルコールチェッカーを常時有効に保持すること」が義務化された

アルコールチェック義務化により、安全運転管理者もドライバーも業務負担が大きくなりました。双方にとっての業務負担を軽減させる手段として注目されているのが、「車両管理システム」です。とはいえ、車両管理システムの機能は多岐に渡ります。まずは、各社が提供する車両管理システムについて幅広く情報収集することをお勧めします。その上で、費用対効果が得られるかをしっかりと吟味し、車両管理システムを選択するようにしましょう。

「アルコールチェックの運用大変そう...」と思った方へ

義務化対応としてのアルコールチェックの運用は、安全運転管理者にとってもドライバーにとっても負担がかかります。双方の負担を軽減しながら効率的にアルコールチェックを実施する手段として、「車両管理システム」の需要が高まってきています。 車両管理システムを導入すると、以下のようなメリットがあります。

- アルコールチェック記録や日報類をペーパーレス化することで、提出やチェックの手間を軽減できる

- 現在地の取得や写真の添付機能を活用して、アルコールチェックを厳格に行うことができる

車両管理システム「Bqey」はアルコールチェック義務化対応はもちろん、それ以外の車両に関する業務をまとめて効率化できるシステムです。「Bqey」について知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてください。